|

|

注意:本條目可能有部分字元無法顯示,若遇此情況請參閱Unicode擴展漢字幫助文檔。 |

二簡字,是指原中國文字改革委員會繼1950年代發佈的《漢字簡化方案》後,於1977年12月20日發佈的《第二次漢字簡化方案(草案)》中的簡化漢字。

《第二次漢字簡化方案(草案)》分為兩個表:第一表收錄了248個簡化字,推出後直接實行;第二表收錄了605個簡化字,共853字,推出後僅供討論,沒有直接實行。

該方案推出後備受爭議,文字改革委員會曾於1981年以徵求意見表形式做出修訂。《第二次漢字簡化方案》最終於1986年6月24日停止實施,由《簡化字總表》代替。

歷史

1960年4月22日,中國共產黨中央委員會《關於推廣注音識字的指示》稱「為了加速掃盲和減輕兒童學習負擔,現有的漢字還必須再簡化一批,使每一字儘可能不到十筆或不超過十筆,儘可能有簡單明瞭的規律」,「這一任務必須依靠廣大群眾,廣大群眾對此是十分熱心和有辦法的」,「請各省市區黨委指示當地有關部門在最近期間提出一批新簡化字的建議,報告中央文字改革委員會綜合整理後送中央和國務院審定」。[1]

1960年6月4日,教育部、文化部、中國文字改革委員會根據中央指示,聯合發出《關於徵集新簡化字的通知》。這份通知表示「近幾年來各地群眾創造的新簡化字,數量很大,而且還在不斷增加」,「我們希望,各省市區都能提出四百至一千個新簡化字的建議」,列舉簡化字創造方法,又附上當時出現的一些新簡化字例子:「如付(副)、予(預)、午(舞)、笈(籍)、迂(遇)、代(戴)、井(警)等字,其中一部份已經在群眾中廣泛流行」,並請各地提出生僻地名的簡化建議。[2]

1966年至1971年,文字改革工作受「文化大革命」影響停頓。[3]

1972年3月,中國科學院下設文字改革辦公室,負責人是葉籟士,恢復文字改革工作。[3]

1972年4月,《紅旗》雜誌第四期刊登郭沫若文章〈怎樣看待群眾中新流行的簡化字?〉,表示漢字改革是「時代潮流,不應禁止,也不能禁止」。文章發表後,文字改革辦公室在工廠、村、機關、學校中深入調查。[3]

1972年7月,文字改革辦公室按照調查結果,開始擬訂《第二次漢字簡化方案(草案)》。[3]

1973年6月17日,國務院同意恢復中國文字改革委員會。[3]

1975年5月15日,中國文字改革委員會擬出《第二次漢字簡化方案(草案)》,並報請國務院審閱。[4]

1975年9月15日,國務院辦公廳傳達周恩來對《第二次漢字簡化方案(草案)》意見:「此事(簡化漢字)主席說了那麼長時間了,為什麼這一次才這麼一點?」「漢字簡化方案讓群眾討論提意見,這一條好。」[3]周恩來的批評讓文改會和葉籟士大為緊張。文改會認為,《第二次漢字簡化方案(草案)》第一稿中的111個字,是經過反覆挑選的,大眾已經使用的字,如果要再增加就只能生造了。但周恩來的指示文改會又不得不執行,於是方案又進行了近兩年的修訂工作,這也為日後方案飽受各界批評埋下了伏筆。[5]

1977年5月20日,中國文字改革委員會徵求各方面意見後,擬出《第二次漢字簡化方案(草案)》修訂稿,送交國務院審批。[3]

1977年10月31日,國務院批示指,《第二次漢字簡化方案(草案)》可在《人民日報》及各省、市、自治區一級報紙上發表,「徵求廣大工兵群眾和各方面人士的意見」,第一表的簡化字「已在群眾中廣泛流行」,發表草案後即先行試用。[3]

1977年12月20日,《人民日報》、《光明日報》、《解放軍報》及各省級行政區一級報紙發表《第二次漢字簡化方案(草案)》,並廣泛徵求社會意見。《人民日報》發表社論《加快文字改革工作的步伐》,稱毛澤東1951年的指示「文字必須改革,要走世界文字共同的拼音方向」是「正確路線和方針」,「文字改革工作的首要任務,就是要為普及工群眾的文化服務」,「繁難的漢字」影響了為四個現代化培養人材,「因此,文字改革工作必須加快步伐」,「為今後實現拼音化打下基礎」。次日,《人民日報》開始試用「二簡字」。[4]

1978年3月4日,胡愈之、王力、周有光等23人聯名寫信給第五屆全國政協秘書處和第五屆全國人大第一次會議秘書處,要求第五屆全國政協和第五屆全國人大的主要文件不採用草案第一表的簡化字。[4]

1978年4月到7月,中華人民共和國教育部、中共中央宣傳部分別發出內部通知,在中小學課本、教科書和報紙、刊物、圖書等方面停止使用第一表簡化字。[4]

1980年6月27日,中國文字改革委員會第四次主任會議決定,組成11人的《第二次漢字簡化方案(草案)》修訂委員會,由王力和葉籟士主持修訂工作。委員會在1980年7月至1981年6月間一共舉行九次會議。[6]

1981年8月,中國文字改革委員會制定《第二次漢字簡化方案(修訂草案)》。[4]

1981年11月,印發10萬份《第二次漢字簡化方案(修訂草案)》徵求意見稿,主要向全國政協、教育、郵電、出版、部隊系統徵求意見,為期兩個月。此次收回81888份意見,同意人數在8萬以上有17個字,在7萬至8萬之間有87個字,在6萬至7萬之間有7個字,又有不少人提議,認為《二簡修訂草案》收字太少,可以增收已流行的簡化字。[6]

1982年1月23日,中國社會科學院院長胡喬木在中國文字改革委員會主任會議,發表關於漢字改革工作的講話。[3]

1982年3月13日,文改會第八次主任會議,按照胡喬木講話精神,討論修訂《二簡修訂草案》及調整《漢字簡化方案》,決定兩項工作合併進行,並依照從全國徵集到意見情況,修訂《二簡修訂草案》。[6]修訂委員會根據主任會議決議,經反覆討論後,決定調整《漢字簡化方案》的6個簡化字,及保留《二簡修訂草案》的111個簡化字,將《二簡修訂草案》改名為《增訂漢字簡化方案(徵求意見稿)》。[3]

1984年2月,修訂委員會將《增訂漢字簡化方案(徵求意見稿)》及徵集到的意見,提交文改會主任會議審定。主任會議認為《漢字簡化方案》已經推行近三十年,又被馬來西亞、新加坡等國採用,所以不宜改動。[3]

1985年1月29日,文改會向胡喬木提交請示報告,不再調整漢字簡化方案的6個簡化字,保留二簡修訂草案的111個簡化字,準備請全國人大常委和全國政協常委討論後,再作修訂,然後報請國務院審批。2月1日,胡喬木對報告批示同意。此後,全國人大和全國政協召開各種會議討論,對於應否推出新一批簡化字意見分歧。[3]

1985年12月16日,國務院辦公廳發出通知,中國文字改革委員會改名為國家語言文字工作委員會。[3]

1986年1月6日至13日,國家教育委員會和國家語言文字工作委員會在北京召開全國語言文字工作會議,會議紀要指出,二簡字多次修訂仍未能定案,雖有一些簡化字比較合理,有助識字教學和文字使用,但對於出版物特別是多卷本的字典、詞典、百科全書和電子計算機的漢字字庫會造成很多困難,建議國務院批准正式廢止二簡字草案。[3]

1986年2月25日,國家語言文字工作委員會《關於廢止〈第二次漢字簡化方案(草案)〉和糾正社會用字混亂現象的請示》,指出《漢字簡化方案》中的簡化字推行多年後,人們仍不能準確使用,需要一段時間的消化,而且有多套大型工具書如《漢語大字典》、《漢語大詞典》、《中國大百科全書》已經或將要出版,以及電子計算機的漢字字庫已用晶片存儲,此時推行新簡化字會造成人力、物力、財力的巨大浪費,因此建議國務院批准廢止二簡字草案。[3][7]

1986年6月24日,國務院發出《國務院批轉國家語言文字工作委員會〈關於廢止《第二次漢字簡化方案(草案)》和糾正社會用字混亂現象的請示〉的通知》,宣佈廢除「二簡字」。[7]

《第二次漢字簡化方案(草案)》

《第二次漢字簡化方案(草案)》分為說明、第一表、第二表幾個部分。

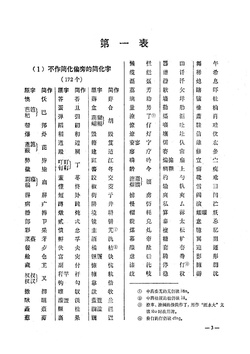

第一表

不作簡化偏旁的簡化字(172個)

| 原字 | 简作 |

|---|---|

| 懊 | 㤇 |

| 芭笆粑 | 巴 |

| 帮 | 邦 |

| 爆 | 𤆊 |

| 蓖篦蔽 | 芘 |

| 弊 | 𰐉 |

| 壁 | 坒 |

| 萹藊稨 | 扁 |

| 摒 | 屏 |

| 病 | 疒 |

| 播 | 抪 |

| 部 | 𰆊 |

| 彩 | 采 |

| 菜蔡 | 𦬁 |

| 餐 | 歺 |

| 舱 | 仓 |

| 藏 | 䒙 |

| 衩扠杈汊 | 叉 |

| 撤 | 𢪃 |

| 瞅 | 𥄨 |

| 矗 | 𰅹 |

| 葱 | 茐 |

| 答 | 荅 |

| 蛋 | 旦 |

| 弹 | 𰐔 |

| 蹈 | 𰸁 |

| 稻 | 𰨛 |

| 道 | 辺 |

| 殿 | 𡱒 |

| 叮盯钉靪 | 丁 |

| 董 | 苳 |

| 短 | 𰦓 |

| 蹲 | 𧿬 |

| 燉 | 炖 |

| 贰 | 弍 |

| 愤 | 忿 |

| 孵 | 孚 |

| 伕 | 夫 |

| 富 | 𫲷 |

| 副 | 付 |

| 秆竿 | 杆 |

| 钩 | 勾 |

| 罐 | 𰭃 |

| 灌盥 | 浂 |

| 鳜 | 桂 |

| 裹 | 果 |

| 薅 | 䒵 |

| 盒 | 合 |

| 葫猢蝴糊 | 胡 |

| 毁 | ⿰圼殳 |

| 籍 | 笈 |

| 建 | 迠 |

| 豇 | 江 |

| 酱 | 𪧷 |

| 跤 | 交 |

| 椒 | 茭 |

| 街 | 亍 |

| 阱 | 井 |

| 境 | 㘫 |

| 镜 | 𰽟 |

| 韭 | 艽[a] |

| 酒 | 氿 |

| 橘 | 桔[b] |

| 镢䦆 | 𰽤 |

| 慷 | 忼 |

| 糠 | 粇 |

| 靠 | 俈 |

| 款 | 𤘯 |

| 蓝篮 | 兰 |

| 澜滥 | 㳕 |

| 谰 | 𰵟 |

| 懒 | 𰑐 |

| 缆 | 𰬊 |

| 磊 | 𰦫 |

| 荔 | 艻 |

| 璃 | 玏 |

| 量 | 𰅊 |

| 潦 | 了[c] |

| 僚 | 𠆨 |

| 燎 | 𰝶 |

| 寮寥 | 㝋 |

| 廖 | 𭙏 |

| 磷 | 砱 |

| 龄 | 令 |

| 溜遛熘馏 | 𰜈 |

| 掳 | 虏 |

| 慢 | 𭜌 |

| 帽 | 𫷀 |

| 貌 | 皃 |

| 煤 | 𭳿 |

| 幕 | 𫯜 |

| 酿 | 𰼃 |

| 虐 | 𰀂 |

| 漆 | 㲺 |

| 歧 | 岐 |

| 器 | 𫩏 |

| 谦 | 𰵋 |

| 潜 | 汘 |

| 歉 | 欠 |

| 墙 | 垟 |

| 勤 | 𰅉 |

| 渠 | 洰 |

| 嚷 | 𠮵 |

| 壤 | 圵 |

| 儒 | 𰁡 |

| 赛 | 𡧳 |

| 煽搧 | 扇 |

| 绱鞝 | 上 |

| 杓 | 勺 |

| 输 | 𰹰 |

| 爽 | 𰋜 |

| 私 | 厶 |

| 算 | 祘 |

| 泰 | 太 |

| 檀 | 枟 |

| 糖 | 𰪩 |

| 套 | 𰋛 |

| 腾 | 𱅑 |

| 停 | 仃[d] |

| 稳 | 𮂹 |

| 舞 | 午 |

| 稀 | 希 |

| 熄 | 息 |

| 瞎 | 𰥌 |

| 镶 | 𰽙 |

| 橡 | 𬂭 |

| 萧 | 肖 |

| 鞋 | 𰆻 |

| 信 | 伩 |

| 雄 | 厷 |

| 修 | 㣊 |

| 宣 | 㝉 |

| 癣 | 㾌 |

| 靴 | 𰆳 |

| 雪 | 彐 |

| 阎 | 闫 |

| 演 | 𰛑 |

| 耀曜 | 𭀦 |

| 意 | 𰐺 |

| 臆 | 肊 |

| 翼 | 𰭝 |

| 迎 | 迊 |

| 影 | 𢒈 |

| 臃 | 𦙸 |

| 游 | 沋 |

| 愉 | 𢖳 |

| 遇 | 迂[e] |

| 预豫 | 予 |

| 圆 | 元 |

| 原 | 𰆖 |

| 源 | 沅 |

| 缘 | 𰫾 |

| 赞 | 𰷣 |

| 寨 | 𰌻 |

| 账 | 帐 |

| 辙 | 𰹹 |

| 整 | 𰋞 |

| 籽 | 子 |

| 嘴 | 咀[f] |

| 座 | 坐 |

| 哔叽 | 毕几 |

| 枓栱 | 斗拱 |

| 咔叽 | 卡几 |

| 蝌蚪 | 科斗 |

| 曚昽、朦胧、蒙眬 | 𰰡龙 |

| 霹雳 | 辟历 |

| 蚯蚓 | 丘引 |

可做簡化偏旁用的簡化字(21個)

| 原字 | 简作 | 类推出来的简化字 |

|---|---|---|

| 鼻 | 𢍂 | 鼾-𰯶 |

| 察嚓 | 𰌵 | 擦-𰓣 |

| 感 | 𫹯 | 撼-𰓭,憾-𰑞 |

| 冀 | 丠 | 骥-𱅌 |

| 具 | 𰋙 | 俱-𰁬,惧-𰑌,犋-𰠱 |

| 留 | 畄 | 榴-𰗶,瘤-𰣲 |

| 眉嵋 | 𠃜 | 媚-𰋻 |

| 蒙 | 𰰡 | 蠓-𰲽 |

| 面 | 𫩑 | 缅-𰬄 |

| 囊囔 | 𰀉 | 攮-𰓌 |

| 青 | 𰀈 | 静-𰁓,靛-𰍎,请-𰵕,猜-𰡂,情-𰑊,清-𰛓,晴-𰕺,睛-𰥕,靖-𰩢,精-𰪱,菁-𰰫 |

| 桑 | 𰗑 | 搡-𰓨,嗓-𰇢 |

| 属 | 𰍱 | 嘱-𰇰,瞩-𰥩 |

| 堂 | 坣 | 螳-𰳇 |

| 易 | 𠃓 | 剔-𰄝,惕-𰐿,赐-𰷟,锡-钖,踢-𰸄 |

| 婴 | 𰋷 | 缨-𰬕,樱-桜 |

| 展辗 | 𰍰 | 碾-𰦪 |

| 真 | 𰅴 | 颠-𱂪,填-𰉰,慎-𰑝,滇-𰛬,镇-𰾂 |

| 直 | 𰅰 | 值-𰁲,植-𰗝,殖-𰙽,置-𰭋 |

| 卒 | 卆 | 悴-忰,啐-𠯥,碎-砕,粹-粋,醉-酔,翠-翆,瘁-疩 |

| 尊 | 𰃝 | 撙-𰓢 |

第二表

第二表的簡化字,按不同的簡化方法分為七類。第八類是簡化偏旁及可類推簡化的字。

同音代替字(72個)

在現代漢語中不引起意義混淆的條件下,用筆畫簡單的同音字,代替筆畫較繁的字。例如,以「发」代「髪」,以「范」代「範」。也就是兩個或兩個以上的同音字,合併成一個字。這樣,既簡化了字形,又精簡了字數。

| 原字 | 简作 |

|---|---|

| 癍 | 斑 |

| 鞭 | 卞 |

| 辩辨辫 | 弁 |

| 勃渤脖饽 | 孛 |

| 簸 | 波 |

| 澈 | 彻 |

| 蹙 | 促 |

| 戴 | 代 |

| 巅癫 | 𱂪 |

| 凋碉雕 | 刁[g] |

| 陡 | 斗 |

| 嘟 | 都 |

| 锻 | 煅 |

| 墩礅蹾撉 | 敦 |

| 筏阀垡 | 伐 |

| 袱匐 | 伏 |

| 傅 | 付 |

| 擀 | 赶 |

| 赣 | 干 |

| 捍 | 扞 |

| 寰 | 环 |

| 徽 | 辉 |

| 嫉 | 忌 |

| 捡 | 拣 |

| 嚼 | ⿰口⿱⿰亻⿻二㇄一(与“噍”合并) |

| 诫 | 戒 |

| 襟 | 𥘞 |

| 飓 | 巨 |

| 筐框眶诓哐 | 匡 |

| 镰 | 连 |

| 镣 | 钌 |

| 镏 | 𰜈 |

| 噜 | 鲁 |

| 旅膂 | 吕[h] |

| 湄楣鹛 | 𠃜 |

| 蜜密 | 宓 |

| 藐 | 秒 |

| 凝 | 泞 |

| 襻 | 𥘽(礻衤合为礻) |

| 僻 | 辟 |

| 拚 | 拼 |

| 柒 | 㲺 |

| 签 | 佥 |

| 砂 | 沙 |

| 墒 | 垧 |

| 蒜 | 祘 |

| 镗嘡膛 | 坣 |

| 霆庭 | 𨑳 |

| 童 | 仝 |

| 豌 | 宛 |

| 诿萎痿 | 委 |

| 慰 | 尉 |

| 鑫 | 欣 |

| 胸 | 匈 |

| 渲 | 㝉[i] |

| 檐 | 沿 |

| 颜 | 彦 |

| 赢 | “盈”去掉“皿”中间两竖 |

| 榨 | 乍 |

| 蘸 | 沾 |

| 骤 | 驺 |

| 谘 | 咨 |

| 鬃 | 骔 |

| 遵 | 𰃝 |

| 叮咛 | 丁宁 |

| 哆嗦 | 多索 |

| 吩咐 | 分付 |

| 疙瘩、圪垯、纥𫄤 | 咯嗒 |

| 鬎鬁 | 瘌⿸疒力 |

| 阑尾 | 兰尾 |

| 嘹喨 | 辽亮 |

| 蹓跶 | 𰜈达 |

| 罗嗦、噜苏 | 罗索 |

| 柠檬 | 宁𰰡 |

| 磅礴 | 㝑[薄二简(尃变成⿺专丶)] |

| 彷徨、徬徨 | 㝑皇 |

| 蜻蜓 | 𰀈𨑳 |

| 舢舨 | [舢二简(舟去两点)]板 |

| 鹦鹉 | 𰋷武 |

形聲字(115個)

漢字中絕大部分是形聲字,例如「忠」字的「心」稱為「形旁」 ,是表示字義的;「中」稱為「聲旁」,是表示字音的。運用「形聲」結構來簡化,有下列幾種情況:原字的形旁、聲旁筆畫太繁,改用筆畫較簡的形體;原字聲旁表音不準,改用表音較準的常用字作聲旁。原字本來不是形聲字而筆畫較繁,改用筆畫較簡的新形聲字。

| 原字 | 简作 |

|---|---|

| 澳 | 沃[j] |

| 霸 | ⿱雨(左右各去一点)巴 |

| 瓣 | ⿱艹半 |

| 曝暴 | 𣅃 |

| 瀑浦 | 𣱶 |

| 鄙 | 𨚍 |

| 避 | ⿺辶比 |

| 簿 | ⿱竹布 |

| 锄 | 𨱄 |

| 储贮 | 㑁[k] |

| 戳 | ⿰出戈 |

| 诞 | ⿰讠旦 |

| 捣 | 㧅 |

| 雕 | ⿰刁鸟 |

| 蝶 | 蛈[l] |

| 蠹 | 𫊥 |

| 翻 | ⿰扌凡 |

| 繁 | ⿰纟凡 |

| 逢 | ⿺辶丰 |

| 缝 | ⿰纟丰 |

| 敷 | 𪯈 |

| 敢 | 攼 |

| 焊 | 㶥 |

| 壑 | 垥 |

| 激 | 㲹 |

| 稽嵇 | 𬓠 |

| 假 | 𬽥 |

| 简 | 𫈉 |

| 健 | 伣 |

| 键 | 𰽢 |

| 耩 | ⿰耒工 |

| 剿 | 𠜅 |

| 警儆 | ⿰忄井 |

| 厩 | ⿸厂九 |

| 厥 | ⿸厂夬 |

| 裤 | 䃿 |

| 篱 | 竻 |

| 犁 | 牞 |

| 痢 | ⿸疒力 |

| 砾 | 劯 |

| 律 | ⿰彳力 |

| 率 | ⿱力十 |

| 聊 | ⿰耳(中空)了 |

| 蔑篾 | 𰰬 |

| 螟 | ⿰虫名 |

| 蘑 | ⿱艹么 |

| 腻 | 胒 |

| 蔫 | 𦮴 |

| 孽蘖 | 𰰟 |

| 藕 | 𰰤[m] |

| 遣 | ⿺辶欠 |

| 谴 | ⿰讠⿺辶欠 |

| 锹 | 𫓱 |

| 瞧 | ⿰目乔 |

| 瘸 | 疦 |

| 瓤 | ⿺瓜上 |

| 攘 | ⿰扌上 |

| 孺 | ⿰子入 |

| 蠕 | ⿰虫入 |

| 辱 | ⿱入寸 |

| 褥 | ⿰礻(礻衤合为礻)入 |

| 撒 | 𰒼 |

| 膻 | ⿰羊山 |

| 擅 | 𢩳 |

| 剩 | ⿰生刂 |

| 薯蔬 | 𦬸 |

| 霜 | ⿱雨(左右各去一点)双 |

| 肆 | ⿰长四 |

| 穗𰬸 | 𬜨 |

| 艇 | ⿰舟(去两点)丁 |

| 臀 | ⿸尸屯[n] |

| 瘟 | 𤵒 |

| 膝 | ⿰月夕 |

| 隙 | ⿰阝夕 |

| 辖 | ⿰车下 |

| 暇 | ⿰日下 |

| 霞 | ⿱雨(左右各去一点)下 |

| 厦 | ⿸厂下 |

| 掀 | 㧥 |

| 𣔙锨 | 㭠 |

| 嫌 | 𢙝[o] |

| 像 | 𰁼 |

| 携 | 𰓊 |

| 堰 | 𪣈 |

| 摇 | 扷 |

| 谣 | 𫍚 |

| 遥 | ⿺辶夭 |

| 遗 | ⿺辶乙 |

| 姨 | 𫰆 |

| 椅 | 𣎷 |

| 屹 | 𡴭 |

| 癔 | 𤴥 |

| 毅 | ⿱乙力 |

| 疑 | ⿰忄以 |

| 鹰 | ⿰应鸟 |

| 庸 | ⿸广用 |

| 幽 | ⿶凵又 |

| 舆 | ⿰讠与 |

| 愚 | ⿱于心 |

| 隅 | ⿰阝于 |

| 辕 | 𰹷 |

| 猿 | 𤝌 |

| 愿 | 𫹵 |

| 越 | 迌 |

| 熨 | 𭴈 |

| 遭 | ⿺辶早 |

| 糟 | 𮇘 |

| 澡 | ⿰氵早 |

| 渣 | 泎 |

| 铡 | 钆[p] |

| 绽 | ⿰纟占 |

| 涨胀 | ⿰氵长 |

| 蒸 | 炡 |

| 踵 | ⿰足中 |

| 赚 | ⿰贝专 |

| 撞 | 𢬂 |

特徵字(32個)

用原字的特徵部分來代替原字,這樣,旣減少了筆畫,又容易辨認。有一部分漢字的結構,描寫起來很費勁,不便稱說,例如,「候」字簡化為「𫶬」,便於稱說,易學易記。

| 原字 | 简作 |

|---|---|

| 插锸臿 | ⿱千田(“千”中竖与“田”中竖一笔贯通) |

| 得 | 𬁟 |

| 德 | ⿱一心 |

| 费 | 弗[q] |

| 蜂峰烽锋 | 夆 |

| 鼓臌 | 壴 |

| 滚衮磙 | ⿱亠公 |

| 侯候 | 𫶬 |

| 既 | 旡 |

| 疆缰 | 畺 |

| 解 | 𭷔 |

| 浸 | 𪫆 |

| 侵 | ⿰亻彐 |

| 鞠掬 | 匊 |

| 垒儡 | 厽 |

| 漏 | ⿸尸雨(左右各去一点) |

| 没 | 殳[r] |

| 墓 | 圶 |

| 脑瑙 | 㐫 |

| 能 | 𫧇 |

| 攀 | ⿱大手 |

| 缺 | 夬 |

| 然 | ⿱犬一 |

| 弱 | ⿹弓冫(“弱”的一半) |

| 熟 | 𰀅 |

| 数 | ⿰由攵 |

| 酸痠 | 夋 |

| 滕藤 | ⿱龹小 |

| 微 | 𡵉 |

| 涡娲窝莴 | 呙 |

| 象 | ⿱⺈𫩏 |

| 旋漩 | 𭻾 |

輪廓字(23個)

保留原字的輪廓,省略其中部分筆畫。用這個方法簡化的字與原字形體相近。例如「叟、臾、舀、毀」分別簡作「⿱由又、㬰、⿱⺈曰、⿰⿱曰土殳」,「臼」改「曰」雖只減兩筆,但好寫多了。

| 原字 | 简作 |

|---|---|

| 蠢 | 𧉾 |

| 篡 | ⿳竹大厶 |

| 等 | ⿱艹寸 |

| 鬼 | ⿱田儿(与“鬼”类似,“田”中竖和“儿”中撇连为竖撇) |

| 魔 | ⿸广[鬼二简] |

| 磨 | ⿸广石 |

| 摩 | 𭙕 |

| 阔 | ⿵门舌 |

| 旁 | 㝑 |

| 鼠 | ⿱⺍电 |

| 叟搜嗖飕 | ⿱由又 |

| 臾 | 㬰 |

| 舀 | ⿱⺈曰(与“臽”合并) |

| 隋随 | 陏 |

| 犀 | 𰠨 |

| 喜 | ⿳士䒑口 |

| 雨 | “雨”左右各去一点 |

| 舟 | 𠔾 |

| 角 | “角”下空 |

| 耳 | “耳”中空 |

| 南 | “南”下空 |

| 商 | “商”下空 |

| 皿 | “皿”中空 |

| 血 | “血”中空 |

草書楷化字(16個)

把行草書改成楷書的形式,可以減少較多筆畫。

| 原字 | 简作 |

|---|---|

| 弟第 | ⿹兯丿 |

| 涕嚏 | ⿰氵⿹兯丿 |

| 亥 | ⿻⿻一ㄥ人(“东”的“小”改为“人”) |

| 柬 | 𫠣 |

| 阑斓 | ⿵门𫠣 |

| 贸 | ⿱⺍贝 |

| 照 | ⿱⺍一 |

| 票 | ⿱⺄示 |

| 要 | ⿱⺄女 |

| 其 | ⿵卄人 |

| 夏 | ⿳丆冂夂(“夂”首撇从“冂”中穿出,“冂”末笔横折无钩) |

| 身 | 形如“ㄌ” |

| 事 | ⿱㇋丶(两笔划相接) |

| 高 | ⿱丶㇋丶(后两笔划相接) |

| 薛 | ⿱艹リ辛 |

| 壹 | ⿳士乛土(“士”“土”一竖贯穿,“乛”居中) |

會意字(6個)

用幾個常用字(或偏旁)構成一個字,表示一個意思。例如「𠆣」是「寡」的古體,「一人為寡」。

| 原字 | 简作 |

|---|---|

| 矮 | 仦 |

| 寡 | 𠆣 |

| 集 | 亼 |

| 家 | 𡦼 |

| 聚 | ⿱众一 |

| 燃 | 𤆂 |

符號字(5個)

把原字筆畫繁難的部分,用簡單的筆畫(或字)代替。這些筆畫(或字)在這類簡化字中僅僅作為符號,不起表音表意作用。

| 原字 | 简作 |

|---|---|

| 割 | 刈[s] |

| 奥 | 𫤭 |

| 粤 | “粤”中“米”换成“㐅” |

| 韩 | ⿰车卜 |

| 魏 | ⿰委乚 |

簡化偏旁

可作簡化偏旁用的簡化字(24個)

24個可作簡化偏旁用的簡化字(均見第二表前七類),及可類推簡化的字一併列表如下。

| 原字 | 简作 | 可类推简化的字 |

|---|---|---|

| 敢 | 攼 | 橄 瞰 憨 |

| 既 | 旡 | 慨 溉 概 |

| 鬼 | ⿱田儿(“田”中竖与“儿”中撇连为竖撇) | 魁 魅 傀 愧 瑰 槐 魂 魄 |

| 旁 | 㝑 | 傍 谤 榜 膀 磅 镑 耪 螃 |

| 喜 | ⿳士䒑口 | 嘻 嬉 禧 熹 |

| 叟 | ⿱由又 | 馊 嫂 艘 瘦 |

| 舀 | ⿱⺈曰 | 滔 韬 |

| 皿 | “皿”中空 | 盂 孟 猛 锰 蜢 盅 盆 盐 盏 监 槛 褴 益 谥 溢 缢 盔 盛 盖 盗 盘 盟 温 蕴 磕 瞌 阖 |

| 血 | “血”中空 | 衅 恤 |

| 商 | “商”下空 | 熵 |

| 南 | “南”下空 | 献 喃 楠 蝻 |

| 耳 | “耳”中空 | 耶 椰 取 娶 趣 最 撮 耻 耽 耿 聆 职 联 聘 聪 洱 饵 弭 聂 摄 镊 蹑 揖 缉 楫 辑 葺 耸 聋 闻 |

| 角 | “角”下空 | 斛 触 桷 确 懈 蟹 |

| 舟 | 𠔾 | 舰 航 舷 舵 舸 舶 船 艄 艘 般 搬 瘢 磐 盘 |

| 雨 | “雨”左右各去一点 | 雯 零 雾 雹 雷 擂 镭 需 懦 糯 震 霄 霉 霖 霎 霍 霓 露 酃 |

| 弟 | ⿹兯丿 | 剃 梯 锑 递 |

| 高 | ⿱丶㇋丶(后两笔划相接) | 敲 搞 槁 犒 稿 镐 蒿 篙 |

| 亥 | ⿻⿻一ㄥ人(“东”的“小”改为“人”) | 刻 该 咳 孩 骇 核 赅 骸 阂 |

| 柬 | 𫠣 | 谏 楝 |

| 票 | ⿱⺄示 | 飘 瓢 漂 膘 瞟 镖 鳔 |

| 要 | ⿱⺄女 | 腰 |

| 其 | ⿵卄人 | 期 欺 斯 嘶 撕 厮 淇 祺 棋 琪 基 箕 旗 |

| 身 | 形如“ㄌ” | 躬 躯 躲 躺 射 谢 榭 |

| 家 | 𡦼 | 嫁 稼 |

不能單獨成字的簡化偏旁(16個)

16個不能單獨成字的簡化偏旁(其中爿〔pán〕、豸〔zhì〕單用時保留原字;「厥」作單字用時簡作「⿸厂夬」;「阑」作單字用時簡作「⿵门𫠣」,「阑尾」簡作「兰尾」),及可類推簡化的字一併列表如下。

| 原偏旁 | 简作 | 可类推简化的字 |

|---|---|---|

| 爿 | 丬 | 寐 |

| 豸 | 犭 | 豺 豹 貂 貉 |

| 厥 | 夬 | 撅 橛 獗 蹶 |

| 阑 | 兰 | 镧 |

| 廴 | ⻌ | 廷 挺 延 涎 蜓 筵 犍 毽 |

| 衤 | 礻 | 补 初 衬 衫 袄 袜 袒 袖 袍 被 裆 裕 裙 裱 褂 裸 褪 褛 褶 褴 |

| 𠦝 | 车 | 朝 嘲 潮 戟 翰 |

| 尞 | 了 | 撩 獠 缭 |

| 尃 | ⿺专丶 | 博 搏 膊 缚 薄 |

| 啇 | “啇”下空 | 摘 嘀 滴 嫡 镝 |

| 臽 | ⿱⺈曰 | 谄 陷 掐 馅 焰 |

| 隹 | ⿰亻⿻二㇄一 | 准 谁 难 傩 摊 滩 瘫 堆 推 唯 帷 惟 淮 维 潍 椎 雅 稚 雏 碓 睢 锥 雌 榫 售 雀 雇 翟 霍 瞿 崔 催 摧 焦 憔 樵 礁 蕉 鹤 截 蔺 躏 雁 雍 壅 攫 暹 鹳 颧 獾 |

| 灬 | 一 | 杰 点 热 烈 羔 糕 羹 庶 鹧 蔗 遮 焘 烹 焉 煮 焦 憔 樵 礁 蕉 黑 默 黔 黝 黯 嘿 墨 熏 醺 煎 煦 煞 熬 熙 罴 熊 燕 熹 |

| 𥝢 | 利 | 黎 藜 |

| “祭”字头 | 癶 | 祭 |

| 𠇍 | 尒 | 恭 慕 添 舔 黍 傣 黎 藜 |

《第二次漢字簡化方案(修訂草案)》徵求意見表

《第二次漢字簡化方案(修訂草案)》徵求意見表[t]分為說明、不作簡化偏旁用的簡化字表、可作簡化偏旁用的簡化字表三部分。

| 编号 | 原字 | 简作 | 说明 |

|---|---|---|---|

| 1 | 癍 | 斑 | 用“斑”代替,不会引起歧义。 |

| 2 | 舨 | 板 | “舢舨”同“舢板”。“舨”是后起字,合并后不会引起歧义。 |

| 3 | 爆 | 𤆊 | 流行较广,部队中普遍通行。 |

| 4 | 萹 稨 藊 |

扁 | 萹豆、稨豆、藊豆、也作“扁豆”,见《现代汉语词典》(“萹”又音biān,萹蓄、萹竹仍用“萹”)。 |

| 5 | 彩 | 采 | “采”是“彩”的本字。 |

| 6 | 餐 | 歺 | 原字繁难。“歺”是“餐”的特征部分,已经流行很广。 |

| 7 | 藏 | 䒙 | 原字繁难,而且常用,势在必简。现行䒙、⿱艹丈、𫇺三个简体中,“䒙”最通行。 |

| 8 | 撤 | 𢪃 | “徹”已简作“彻”。仿彻(徹)简化。 |

| 9 | 澈 | 彻 | 澈、彻本相通,“澈底”也作“彻底”。见《现代汉语词典》《新华字典》。 |

| 10 | 瞅 | 𥄨 | 笔画简省,声旁表音准确。《第一批异体字整理表》将“𥄨”列为异体,现改作正体。 |

| 11 | 矗 | ⿳十且双 | 仿轰(轟)、聂(聶)等字简化。“直”旁按“⿱十且”[u]类推简化。 |

| 12 | 答 | 荅 | “答”作偏旁时均写作“荅”。现将本字也写作“荅”,与偏旁的字形一致。“荅”是宋元时期的简体字。 |

| 13 | 巅 癫 |

⿰⿳十且八页 | “颠”是巅、癫的本字,合并后不会引起歧义。“真”旁按“⿳十且八”[v]类推简化。 |

| 14 | 蠹 | 𧉓 | “𧉓”是“蠹”的异体。 |

| 15 | 锻 | 煅 | “锻造”同“煅造”。“鍊”已作为“炼”的异体被淘汰。“锻”简作“煅”以取得一致。 |

| 16 | 蹲 | 𧿬 | 原字易误读为zūn。用“屯”作声旁表音较准。 |

| 17 | 燉 | 炖 | “燉”是“炖”的异体。见《现代汉语词典》《新华字典》。 |

| 18 | 孵 | 孚 | “孚”是“孵”的本字。 |

| 19 | 副 | 付 | 流传极广。《二简(草案)》将“傅”也简作“付”,容易引起歧义。现改为:“副”简作“付”,“傅”不简化。 |

| 20 | 覆 | 覄 | 宋元时期的简体字,《二简(草案)》漏收。 |

| 21 | 赣 | ⿱夂贡 | 原字常用,笔画太繁。《二简(草案)》简作“干”。因“干”字义项过多,且与原字字形相差太远,故改简作“⿱夂贡”,取原字特征部分。 |

| 22 | 罐 | ⿰缶关 | 流行较广。 |

| 23 | 灌 | 浂 | 流传很广。 |

| 24 | 鳜 | 桂 | 原字繁难,易读成jué。“鳜鱼”也作“桂鱼”。见《新华字典》。 |

| 25 | 薅 | 䒵 | 农业常用字,应该简化。“䒵”是已经流行的简化字。 |

| 26 | 寰 | 环 | “寰球”也作“环球”,见《新华字典》。 |

| 27 | 毁 | ⿰圼殳 | 从“𬛸”的字,已改作从“圼”,如捏、涅。“毁”改作“⿰圼殳”,与其他从“𬛸”的字字形一致。 |

| 28 | 籍 | 笈 | “笈”原义为书籍,现代汉语不用。用“笈”代替,不会引起歧义。 |

| 29 | 简 | 𫈉 | 流行极广。 |

| 30 | 疆 | ⿰弓⿳一田一 | 《二简(草案)》将疆、缰合并简作“畺”,笔画仍繁。现将两字分别简化。 |

| 31 | 缰 | ⿰纟⿳一田一 | 见上。 |

| 32 | 僵 | ⿰亻⿳一田一 | 与疆、缰简化方法相同。 |

| 33 | 诫 | 戒 | “告诫”同“告戒”。见《现代汉语词典》。 |

| 34 | 襟 | 衿 | “襟”同“衿”。见《现代汉语词典》。 |

| 35 | 橘 | 桔 | 早已通行(中药桔梗的“桔”仍读jié)。 |

| 36 | 飓 | 巨 | 用“巨”代替,不会引起歧义。 |

| 37 | 䦆 镢 |

𰽤 | “镢”是“䦆”的异体。农业常用字,合并作“𰽤”。 |

| 38 | 蝌 | 科 | “蝌”不单用,用“科”代替,不会引起歧义。 |

| 39 | 鬎 | 瘌 | “瘌”是“鬎”的异体。见《新华字典》。 |

| 40 | 镰 | 𰾮 | 《第一批异体字整理表》将“𰾮”列为异体,现改作正体。 |

| 41 | 量 | 𰅊 | 流行极广。 |

| 42 | 嘹 | 𠮩 | 遼、療已简作辽、疗。以下六个从“尞”的字仿此简化,以保持一致。这些简化字已经流行。 |

| 43 | 僚 | 𠆨 | 见上。 |

| 44 | 寮 | 㝋 | 见上。 |

| 45 | 燎 | 𰝶 | 见上。 |

| 46 | 潦 | 𣱾 | 见上。 |

| 47 | 镣 | 钌 | 见上。用“钌”代替,不会引起歧义。 |

| 48 | 掳 | 虏 | “虏”是“掳”的本字。 |

| 49 | 皃 | 貌 | “皃”是“貌”的本字。形近的“兒”已简作“儿”。 |

| 50 | 没 | ⿰氵⿱刀又 | “没有”与“设有”字形易混而意义相反。《二简(草案)》简作“殳”,但“殳”读shù,是另一个字,现改作“⿰氵⿱刀又”。 |

| 51 | 腻 | 胒 | 声旁表音较准,也容易写。比较流行。 |

| 52 | 漆 | 㲺 | 流行较广。 |

| 53 | 歧 | 岐 | “歧”原作“岐”。 |

| 54 | 壤 | 圵 | “讓”已简作“让”。仿“让(讓)”简化。 |

| 55 | 嚷 | 𠮵 | 见上。 |

| 56 | 赛 | 𡧳 | 流行极广。 |

| 57 | 砂 | 沙 | 砂石、沙石相通。 |

| 58 | 搧 煽 |

扇 | 搧、煽本作“扇”。 |

| 59 | 膻 | ⿰羊山 | 流行极广。 |

| 60 | 鞝 绱 |

上 | “鞝”是“绱”的异体。“绱鞋”也作“上鞋”。见《现代汉语词典》。 |

| 61 | 杓 | 勺 | “杓子”也作“勺子”。见《新华字典》。 |

| 62 | 算 | 祘 | “祘”是“算”的异体。见《现代汉语词典》《新华字典》。 |

| 63 | 檀 | 枟 | “壇”已简作“坛”。仿“坛(壇)”简化。 |

| 64 | 套 | 𰋛 | 仿“长(長)”简化。 |

| 65 | 腾 | 𱅑 | “膡”已简作“眷”。仿“眷(膡)”简化。 |

| 66 | 滕 藤 |

𣳾 | 见上。 |

| 67 | 嚏 | ⿰口⿳十冖疋 | 《二简(草案)》简作“⿰氵⿹兯丿”,“⿰氵⿹兯丿”与原字字形相差较远,现改为“⿰口⿳十冖疋”,保持原字轮廓。 |

| 68 | 臀 | ⿸尸屯 | 原字繁难,易读成diàn。简作“⿸尸屯”,笔画简省,声旁表音准确。 |

| 69 | 豌 | 宛 | 流行较广。 |

| 70 | 稀 | 希 | 稀、希本相通。流行极广。 |

| 71 | 鑫 | 𨥖 | 仿轰(轟)、聂(聶)等字简化。 |

| 72 | 信 | 伩 | 流行较广。 |

| 73 | 癣 | 㾌 | 流行较广。 |

| 74 | 阎 | 闫 | 久已通行。 |

| 75 | 耀 曜 |

𭀦 | 流行较广。 |

| 76 | 臆 | 肊 | “肊”是“臆”的异体。见《现代汉语词典》《新华字典》。 |

| 77 | 癔 | 𤴥 | 流行较广。 |

| 78 | 意 | 𰐺 | 流行较广。 |

| 79 | 翼 | 𮊾 | 《二简(草案)》简作“𰭝”,与原字字形相差太远,现改作“𮊾”,仿粪(糞)、虑(慮)、虏(虜)等字简化。 |

| 80 | 鹰 | ⿰应鸟 | 便于书写和称读。 |

| 81 | 迎 | 迊 | 流行极广,比原字好写。宋元时期的简体字。 |

| 82 | 赢 | ⿱亡⿵几贝 | 《二简(草案)》简作“盈”(再去掉“皿”中间两竖),两字意义不尽相同,现改作“⿱亡⿵几贝”,保持原字轮廓。 |

| 83 | 臃 | 𦙸 | “擁”已简作“拥”,仿“擁(拥)”简化。 |

| 84 | 粤 | ⿳丿⿵冂米丂 | 与“奥”字的上部相同。 |

| 85 | 账 | 帐 | “帐”是“账”的本字。 |

| 86 | 辙 | 𰹹 | “徹”已简作“彻”。仿彻(徹)简化。 |

| 87 | 整 | 𰋞 | 流行极广。 |

| 88 | 谘 | 咨 | “谘”是“咨”的异体。见《新华字典》。 |

| 89 | 籽 | 子 | 流行极广。 |

| 90 | 鬃 | 骔 | 原字繁难,《第一批异体字整理表》将“骔”列为异体。“骔”易写,现改为正体。 |

| 91 | 纂 | ⿳⺮大糸 | 保持原字轮廓。 |

| 序号 | 原字 | 简作 | 说明 |

|---|---|---|---|

| 1 | 鼻 | 𢍂 | 原字太繁。仿粪(糞)、虏(虜)、虑(慮)等字简化。 |

| 2 | 感 | 𫹯 | 已通行。《二简(草案)》将“愚”简作“⿱于心”,与“𫹯”形近易混。现作修改:“愚”不简作“⿱于心”。 |

| 3 | 鬼 | ⿱甶儿 (㇯鬼厶) |

保持原字轮廓。《二简(草案)》简作“⿱田儿”(“田”中竖与“儿”中撇连为竖撇),现改作“⿱甶儿”(“甶”中竖与“儿”中撇连为竖撇)。 |

| 4 | 冀 | ⿱北共 | 《二简(草案)》简作“丠”,与原字字形相差太远,现改作“⿱北共”,仿粪(糞)、虑(慮)、虏(虜)等字简化。 |

| 5 | 建 | 迠 | 流行极广,部首“廴”仿迫(廹)、迪(廸)、巡(廵)等字改为“辶”。 |

| 6 | 解 | 觧 | 久已通行。宋元时期的简体字。 |

| 7 | 具 | ⿱且八 | 与“且”字形一致,避免写错。 |

| 8 | 留 | 畄 | 久已通行。宋元时期的简体字。 |

| 9 | 蒙 | ⿳艹冖二 | 《二简(草案)》简作“𰰡”,与“苎”(zhù)形近,现改为“⿳艹冖二”。 |

| 10 | 鼠 | ⿱白⿲𠄌𠄌㇂ | 《二简(草案)》简作“⿱⺍电”,与原字字形相差太远,现改作“⿱白⿲𠄌𠄌㇂”,保持原字轮廓 |

| 11 | 叟 | ⿱由又 | “叟”容易写错,简作“⿱由又”,易学好写。宋元时期的简体字。 |

| 12 | 舀 | 㸓 | “臼”改“曰”,易学好写。 |

| 13 | 夷 | ⿻大⿱一㇆ (⿸韦乀) |

《二简(草案)》漏收。原字难写。简作“⿻大⿱一㇆”,便于书写。 |

| 14 | 臾 | 㬰 | “臾”字难写,简作“㬰”,易学好写。宋元时期的简体字。 |

| 15 | 雨 | ⿻丅⿵冂⿰丶丶 (“雨”两边各去一点) |

久已通行。宋元时期的简体字。 |

| 16 | 原 | 𰆖 | 流行极广。 |

| 17 | 赞 | 𰷣 | 《第一批异体字整理表》将“𰷣”列为异体,现改作正体。 |

| 18 | 真 | ⿳十且八 | 与“且”字形一致,避免写错。 |

| 19 | 直 | ⿱十且 | 见上。 |

| 20 | 卒 | 卆 | 久已通行。宋元时期的简体字。 |

簡化方法

《第二次漢字簡化方案(草案)》的簡化方法看似比較混亂,但與《第一次漢字簡化方案》(下簡稱「一簡字」)的簡化方法大致相同,主要有如下幾種。

形聲字替換聲符

保留原字的形旁,把筆畫數多的聲旁加以改造,換成用字形簡單的同音字或音近字的聲旁。如:

用同一方法造出的一簡字如:(一簡字-繁體字)远-遠,进-進,歼-殲,忧-憂,扰-擾,拥-擁,态-態,适[w]-適,认-認,让-讓,坟-墳。

會意造字

按照原字所表示的意義改造或新造。如:

同樣使用該方法簡化的一簡字如:(一簡字-繁體字)标-標,时-時,泪-淚,尘-塵。

字形假借

即利用已有的字形簡單的字代替,很多具有相同聲旁的字只保留聲旁。如:

其他的例如:(二簡字-規範簡化字)桔-橘,帐(帳)-账(賬),咀-嘴,肖-萧(蕭),闫(閆)-阎(閻),桔-橘,兰(蘭)-蓝(藍)、篮(籃),予-预(預)、豫,欠-歉,令-龄(齡),复(復、複)-覆,㺪-璞,𰡻-瑙,𰭃-罐,邦-帮(幫),迭-叠(疊),迂-遇,交-跤,扇-煽、搧,付-副,杆(杆、桿)-秆(稈)、竿,太-泰。其中某些如「桔-橘」、「帐(帳)-账(賬)」在現在的某些地方仍以俗字形式通行。

用同一方法造出的一簡字如:(一簡字-繁體字)冲-衝,丑-醜,斗-鬥,只-隻,兰-蘭,荡-盪,卜-蔔,仆-僕,朴-樸,干-幹、乾,谷-穀,后-後,伙-夥,松-鬆,面-麵,价-價。

這種方法的一種特殊情況是二簡字表中,一些同形旁聯綿形聲字省去形旁,假借原字獨立成字的聲旁。如多索-哆嗦、科斗-蝌蚪。用同一方法造出的一簡字如:(一簡字-繁體字)昆仑-崑崙

簡省部分

即在不產生歧義的情況下,將原字的一部分省略。如:

用同一方法造出的一簡字如:(簡字-繁體字)誊-謄,声-聲,电-電,么-麼,术[x]-術,复-複、復,医-醫,扫-掃,飞-飛。

變換部分

即保留原字大略的形狀,進行部分結構的改造。甚至以不相關的符號取代原來的構件,此部分多由草書楷化。例如:

而這種簡化方法飽受批評,如二簡字將「展」簡化為「尸」下加一橫,在當時被形容為「屍橫遍野」[8]。

用同一方法造出的一簡字如:(一簡字-繁體字)贝-貝,难-難,鸡-雞,汉-漢,欢-歡,仅-僅,邓-鄧,郑-鄭,赵-趙,执-執,学-學。

廢除

「二簡字」在書寫上更加簡單易行,但是部分人認為它在構造上失去漢字造型美觀的特點,重點是不易辨識。自《人民日報》開始試用「二簡字」後,社會上使用「二簡字」出現了混亂。很大程度上影響了漢字在國際語言中的形象,國內的很多專家和學者紛紛質疑此次簡化。

1981年8月,中國文字改革委員會發佈《第二次漢字簡化方案(修訂草案)》徵求意見稿。

1985年12月,國務院決定將中國文字改革委員會更名為國家語言文字工作委員會,強調國家語委要「促進語言文字的規範化、標準化」,這表明拼音化道路已被放棄。[4]

1986年,「二簡字」被廢除。後《中華人民共和國國家通用語言文字法》規定「二簡字」不屬於規範用字。隨後,國家語言文字工作委員會重新發表了《簡化字總表》,共計2235個簡化字,只對1964年編印的《簡化字總表》中的6個字做了調整,沿用至今。第二次簡化宣告徹底失敗,自此以後,官方至今未提出過任何新的簡化方案。[4]

相對地,「一簡字」雖然亦部分存在「二簡字」的缺陷,推行時亦遭到不少學者質疑,而且其簡化也不如二簡字規則,但由於其大部分簡化字形有源可查,加上以之進行了全國範圍內的掃盲,第一次簡化因而成功使用至今。

可以理解的是,二簡字是在一片「撥亂反正」的呼聲中,並未實行大規模地研究分析,倉促地制定和發佈的。二簡字由於書寫簡單,在一定程度上提高了寫字的速度,但它使不同漢字的外貌更為相近,增加了一些形近字,提高了辨別的難度。

影響

由於1970年代中華人民共和國政府對「二簡字」發佈和宣傳的力度較強,並且在當時已經涉及到社會生活的諸多方面,包括媒體和報刊都使用「二簡字」;加上「二簡字」筆畫少,書寫簡單,易於流行,在當時社會上已經非常廣泛。而且,在一些地方「二簡字」已經成為教學用字,因此給一部分學生留下了很深刻的印象。這些原因都造成了部分「二簡字」在殘留在社會裏。不少經歷過繁體字、一簡字、二簡字的人寫的字會出現「繁不繁,簡不簡」的簡繁混用情況。

同時,因為「二簡字」對漢字原來筆畫和構成部分,作了很大幅度的減省,使人們認為可以以相同的方式書寫漢字,民間自造類推簡化字、將手頭俗字搬上書面的風氣又再度盛行起來。比如參照「糖—𰪩」推出「塘—壙」的寫法,參照「讓—让」(一簡)「壤—圵」(二簡)推出「孃—⿰女上」的寫法等等,這亦是「二簡字」推廣帶來的不良影響。

2001年1月1日起施行的《中華人民共和國國家通用語言文字法》,從法律上禁止或限制了錯別字、異體字、「二簡字」及繁體字等非規範通用文字的公開書面應用。但由於曾經在社會上「二簡字」被使用了一段時間,加之其簡單易寫,廢止後的「二簡字」仍有較廣泛的群眾基礎,有時會出現在非公開且需要快速書寫的文本如筆記、病歷等,在公共場所也影響着現在的社會生活,市場、商場甚至路牌等公共場所都有出現二簡字。比如:市場中「鸡蛋」經常被寫作「鸡旦」,場所標語「停车」被寫作「仃车」,店鋪招牌「餐厅」被寫作「歺厅」等。

廢除後仍沿用的二簡字

炖

未被《簡化字總表》承認的,出現在二簡字方案中的「炖」字[9]例外地被收錄到1988年《現代漢語通用字表》中,亦收入不少主流辭書中,事實上取得了通用漢字的地位。2013年推出的《通用規範漢字表》中,只收錄「炖」字(〈二級字表〉,編號4005),沒有收錄「燉」字,在附件1〈規範字與繁體字、異體字對照表〉中,也沒有收錄「炖」「燉」這對字,即《通用規範漢字表》沒有交代「炖」「燉」之間的關係。

但是實際上,「炖」「燉」兩字之間關係複雜。根據《漢語大字典》,書中舉例「炖」字出現於清末1909年成書的傅崇榘的《成都通覽·食品類》,但其讀音源頭可以上溯到宋朝的《集韻》,注為「杜本切,上混定」。而另一字「燉」,舉的例子是《紅樓夢》,但沒有韻書的讀音,所以,雖然後世以「炖」為「燉」的簡體,但這兩字哪個字先出,哪個字後出,狀況仍是不明。另外,此二字在古代又同時有「火盛貌」和「赤色」二義,讀音也基本相同,此義時,《漢語大字典》中「炖」字舉《方言》一書用例,而「燉」字不見用例,所以,「炖」恐怕未必比「燉」晚出。

民間習用的二簡字

個別二簡字雖然在法律上已經廢除,但民間習用已久,絕大多數民眾都認識,最著名的是「餐」的二簡字「歺」,此字至今在手寫上仍然常用。另外,「橘子」的「橘」字有時會寫作「桔」,此種寫法在清朝已經出現[10],二簡字將「橘」併入「桔」,廢除二簡字後,這種寫法仍然有時會使用。

姓氏更動

「蕭」寫作「肖」,雖然民間對於「蕭」偶爾有這樣的簡化寫法(《新華字典》載明「肖是蕭的俗寫」),但實際歷史上蕭與肖乃不同姓氏。然而二簡字將「蕭」簡化成「肖」,連「蕭邦」等詞彙都變成了「肖邦」等。

其他的簡化還有姓氏「閻姓」簡化為「閆姓」、「藍姓」作「兰姓」、「傅姓」作「付姓」、「戴姓」作「代」、「詹」作「占」等。由於現在改姓是相當麻煩的事件,除需要將一系列個人資料修正,還有以舊名字登記的財產要公證,可謂非常勞民傷財,所以不少人沒有去改回來,最終導致使「閻」與「閆」,「藍」與「兰」等,同時出現[11]。

雖然二簡字很快被叫停,但是這次更改在社會影響很大。此後在中國大陸的許多文獻中兩字用作姓氏時幾乎不分,例如:蕭勁光大將在二簡字後被寫為肖勁光,現在的很多文章、出版品、電視節目乃至很多人都分不清,甚至於一篇文章中同時出現蕭勁光與肖勁光。姓的更改在兩岸交流上也帶來了不便,比如登機的審核[12]。

註釋

- ↑ 中藥秦艽的「艽」仍讀jiāo。

- ↑ 中藥桔梗的「桔」仍讀jié。

- ↑ 潦草、潦倒的「潦」簡作「了」,用作「雨水大」義讀lào時改用「涝」。

- ↑ 伶仃的仃仍讀dīng。

- ↑ 迂迴的迂仍讀yū。

- ↑ 咀嚼的咀仍讀jǔ。

- ↑ 雕刻的雕簡作刁,老雕的雕簡作⿰刁鳥。

- ↑ 旅的右部容易寫錯。「膂」本作吕,象脊樑骨之形 。

- ↑ 渲染的「渲」和「宣」合併簡作「㝉」,以免同「演-𰛑」相混。

- ↑ 肥沃的沃仍讀wò。

- ↑ 贮藏的「贮」原讀zhù,現在一般都讀chǔ,故與同義字「储」一併簡作㑁。

- ↑ 「蛈」仿「迭」「跌」等字。

- ↑ 「𰰤」仿「沤」「欧」等字,「区」作聲旁讀ou。

- ↑ 「⿸屍屯」仿「尾」「屁」等字,「屯」作聲旁。

- ↑ 「嫌」是貶義字,故女旁改用豎心旁,簡作𢙝。

- ↑ 化學元素的钆仍讀gá。

- ↑ 弗許的弗仍讀fú。

- ↑ (1)「没」與「设」形近,「没有」「设有」易混,需要區別。(2)古兵器的「殳」仍讀shū。

- ↑ 刪刈、刈除等的刈仍讀yì。

- ↑ 原表還有一「意見」欄,通過畫「○」或「×」來表示同意或不同意

- ↑ 「直」去掉中間一橫,即由三橫改為兩橫

- ↑ 「真」去掉中間一橫,即由三橫改為兩橫

- ↑ 古人南宮适、李适的「适」(古字罕用,本字𨓈)讀kuò(音「括」)。

- ↑ 「术」為術的簡化字,與「朮」形似,但二者不同,中藥材蒼朮、白朮的「朮」讀zhú(音「竹」)。

參考文獻

引用

- ↑ 中国共产党中央委员会关于推广注音识字的指示 (PDF). 中華人民共和國國務院公報. 1960年5月16日, (1960年第18號): 357–358 [2015年5月4日].

- ↑ 关于征集新简化字的通知. 文字改革. 1960年, (11): 4–5.

- ↑ 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 高更生. 《现行汉字规范问题》. 北京: 商務印書館. 2002年: 184–191.

- ↑ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 短命的“第二批简体字”. 騰訊網. [2012-10-02] (簡體中文(中國大陸)).

- ↑ 馬永春 〈二簡字,理想主義的破滅〉,《時代教育(先鋒國家歷史)》2009年10期 :119‒124頁。

- ↑ 6.0 6.1 6.2 傅永和. 《第二次汉字简化方案(草案)》的修订工作. 文字改革. 1982年7月, (復刊第1期): 22–23.

- ↑ 7.0 7.1 国务院批转国家语言文字工作委员会关于废止《第二次汉字简化方案(草案)》和糾正社会用字混乱现象请示的通知 (PDF). 國務院公報. 1986年, (18): 頁563–565 [2015-06-04].

- ↑ 联合国废繁体字真相调查. 網易(來源:環球時報). 2006-04-14 [2014-09-07] (簡體中文(中國大陸)).

- ↑ 「炖」在二簡字第一表中列作「燉」的簡化,曾被廣泛試用。

- ↑ 見「桔」字《漢語大字典》條目。

- ↑ 王寧. 〈二十世纪汉字问题的争论与跨世纪的汉字研究〉. 《中國社會科學》 (北京市: 中國社會科學雜誌社). 1997, 1 (簡體中文).

- ↑ 咬文嚼字:我姓萧,不姓肖. 金羊網. 2005-03-10 [2010年5月16日].

書目

- 《中國語文的現代化》,周有光 著,上海教育出版社1986年初版

參見

- 文件:1977年《第二次漢字簡化方案(草案)》徵求意見稿掃描原件

- 文件:1981年《第二次漢字簡化方案(修訂草案)》徵求意見稿掃描原件

- 漢字簡化

- 漢字標準列表

- 新加坡漢字