中國的科舉制度是古代中國的一項重要政治制度,對中國社會和文化產生了巨大影響,直接催生了不論門第、以考試產生的「士大夫」階層[1]。

公元587年,隋文帝正式設立科舉制度,在唐朝發展成型,並一直延續到清朝末年(1905年),持續了1300多年。中國現代社會的公務員選拔制度亦是從科舉制度演變而來[2]。

歷史

科舉以前的人才制度

秦朝以前,中國社會採用分封制,選士也依靠世襲制度。西周時,天子以及諸侯分封天下。周禮之下,社會階級分明。管理國家由天子、諸侯、卿、士分級負責。而各階層按倫常,依照血緣世襲。到了東周,制度開始崩潰,於是有「客卿」、「食客」等制度以外的人材,為各國國君服務。

到了漢朝,分封制度逐漸被廢,皇帝中央集權得以加強。皇帝為管理國家,需要提拔民間人材。當時採用的是察舉制,由各級地方推薦德才兼備的人材。由州推舉的稱為秀才,由郡推舉的稱為孝廉。察舉制缺乏客觀的評選準則,雖有連坐制度,但後期逐漸出現地方官員徇私,所薦者不實的現象。若單純以是否考試來論定是否為科舉,漢代的察舉制則是最早經考試選拔人才的[3]。而科舉僅是俗稱,隋初建此制正式名稱為貢舉,與漢代別無二致。若以自由報考排除門閥限制,則是由唐朝開始。

魏文帝時,陳群創立九品中正制,由中央特定官員,按出身、品德等考核民間人才,分為九品錄用。兩晉、六朝時沿用此制。九品中正制是察舉制的改良,主要分別是將察舉之權,由地方官改由中央任命的官員負責。但是,這制度始終是由地方官選拔人才。魏晉時代,世族勢力強大,常影響中正官考核人才,後來甚至所憑準則僅限於門第出身。於是造成「上品無寒門、下品無世族」的現象。不但堵塞了民間人材,還讓世族得以把持朝廷人事,影響皇帝的權力。

隋唐

為了改革九品中正制,隋文帝於開皇七年(587年)命各州「歲貢三人」,應考「秀才」。隋煬帝在大業年間增設「進士」和「明經」兩項名目,為後世所沿襲,故一般認為隋朝是科舉制的開端。[4]

隋代科舉沒有嚴格的選拔程序,多由皇帝下詔徵辟,由州郡薦舉,可說只是察舉制的修正。除進士、明經外,科目尚有賢良、孝悌、秀才等,大體沿襲前代察舉的名目。考試方法是試「策」,考生須加以解說或辯明,優良者「應對如響」。[5]

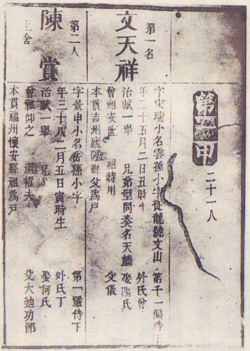

唐朝繼承並發展了這一制度。唐朝的科舉分為常科與制科兩類。常科每年舉行,制科則是皇帝臨時設置的科目。常科的考生有生徒和鄉貢。常科名目很多,依據應舉人的條件和考試內容分為秀才、明經、進士、明法、明書、明算等科。生徒是在國子監(國子學、弘文館、崇文館)、各地學館入學考試合格的學生。鄉貢則是向州縣申請(投牒自舉),通過府試、州試得以參加尚書省考試的人[6],又稱舉人;考頭名的稱解元。通過朝庭尚書省的省試者稱為進士及第,考頭名的稱狀元,其餘分甲第和乙第。

唐朝初年,由吏部考功員外郎主持科舉考試[7],開元二十四年(726年),以郎官地位太輕,改由禮部侍郎主持。唐朝科舉中最常見的科目是進士和明經。進士一般試帖經、雜文、策論,分別考記誦、辭章和政見時務。明經一般試帖經、經義、策論。所以進士和明經的區別主要在於辭章和經義。當時人重進士和輕明經。進士每年錄取名額不過三十人,加上明經也只有百人左右。進士、明經等及第後,一般要守選數年,方可通過吏部銓選授官[8]。

除了每年的常科考試外,還有臨時不定期由皇帝親自主持的科舉考試,叫制科。唐朝制科的科目見於記載的就有百種,如博學宏詞科、文經邦國科、達於教化科、可以理人科等。參加制科的人不僅有白身,也包括有出身和官職的人。應試者可以由他人舉薦,也可自薦。開元以後,全國參加制科的人「多則兩千,少猶不減千人」,所以「所收百才有一」。考試以策論為主,也考經史和詩賦。錄取後「文策高者,特賜與美官,其次與出身」。制舉以開元時期為最盛,唐文宗太和以後則甚少舉行。

武則天主政時,曾首創了由皇帝主持,覆核進士資格的殿試;和取武將的武科舉。但是,二者在唐朝時並未有成為定例。

唐朝的科舉仍然留有一定的察舉制影子。例如:士子在應試前,流行把自己的作品呈送社會名流,希望名流能向主考推薦。叫作「行卷」。除了武則天主政的一段時間外,唐朝的科舉沒有糊名(彌封)的習慣。考官在評卷時,考生的名聲往往是考慮因素之一。這樣做的原意跟舉察一樣,是希望可以兼顧人材在試場外的表現。但同時這亦無可避免造成了不公平,出現士子與考官之間的利益瓜葛。到了唐末吏治敗壞時,弊病更甚。

整個唐朝的科舉取士約一萬人。主要有秀才、明經和進士科。進士科考詩賦、時務策,以文章辭彩為標準。明經科則考士子對儒家經典的認識。唐朝的宰相中,百份之八十是進士出身,可見科舉的成效。不過進士科一般較困難,因此有「三十老明經,五十少進士」一語。但科舉過後還要經吏部考試,合格者才能授予官職[9]。同時科舉亦並非唐朝政府招納人材的唯一方法,門蔭入仕和雜色入流也是唐朝重要的入仕途徑。到了唐朝後期,出身寒門由科舉入仕者漸多,與世族門蔭入仕者形成兩大官僚派系集團,互相傾軋,史稱「牛李黨爭」。

唐朝的新科進士僅授予的官職遠較後代進士低微。例如,唐朝秀才科上上第授正八品上官職,明經科的上上第授從八品下官職而進士、明法兩科,甲第授從九品上;乙第只能當最小的官從九品下。著名詩人王維考中狀元後當的太樂丞,就是從八品下的小官。因此,唐朝的科舉類似於現代的基層公務員招考。

宋

宋朝進一步改良了唐朝的科舉制度,確立了一套相當完整的體制。宋朝的科舉制度公平性大幅提升,許多大臣的子孫也未考上科舉,僅能擔任中低階官員,因此當時還產生「富貴不過三代」的俗語。

宋朝改良科舉制度,其中重要原因是皇帝欲加強對取士過程的控制,減少考官及士子聯黨結派的可能。自宋太祖開寶六年起,取錄的進士一律要經過由皇帝親自主持的最後一關殿試,名次也由皇帝親定。自此以後,進士都是「天子門生」,而不再是考官的門生。為了保證考試公平及公正,宋朝對考試的規則進一步完善,以免考生或考官作弊。另一方面,宋朝取士的數量大增,每科進士通常達數百人,並且放寬了應考條件,不論財富、聲望、年齡皆可應考,對偏遠地方的考生更給予路費。自宋英宗治平二年(1065年)起,定期開考,三年一科,之後為明、清二朝所沿襲,至科舉被廢為止,宋朝的科考分為三級:解試(州試)、省試(由禮部舉行)和殿試。解試由各地方進行,通過的舉人可以進京參加省試。省試在貢院內進行,連考三天。為了防止作弊,考官俱為臨時委派,並由多人擔任。考官獲任後要即赴貢院,不得與外界往來,稱為鎖院。考生到達貢院後,要對號入座,同考官一樣不得離場。試卷要糊名、謄錄,並且由多人閱卷。而殿試則於宮內舉行,由皇帝親自主持及定出名次。自宋朝起,凡於殿試中進士者皆即授官,不需要再經吏部選試。

南、北宋三百二十年,總共開科一百一十八次。取進士39,711人。[10]

| 北宋各地方進士人數比較[11] | ||||||||

| 960年-997年 | 998年-1020年 | 1021年-1063年 | 1064年-1085年 | 1086年-1100年 | 1101年-1126年 | |||

| 兩江、江南、福建 | 163 | 403 | 1604 | 1363 | 1034 | 2471 | ||

| 京畿、山東西、河北 | 67 | 47 | 63 | 41 | 23 | 19 | ||

元

元朝的科舉取士一共經歷四個階段:戊戌選試、延祐復科、至元廢科和至正復科。

元太宗窩闊台九年(1237年)農曆八月,根據耶律楚材的建議,窩闊台下詔書[12],對儒士開科取士。諸路考試,均於1238年(戊戌年)舉行,史稱「戊戌選試」。錄取東平楊奐等4,030人,皆為一時名士。[13]按照他們原來的打算,此後準備再辟舉場精選入仕。這說明戊戌選試確實是科舉取士的步驟之一。但後來「當世或以為非便,事復中止」。[14]

元世祖忽必烈即位以後,元朝君臣圍繞科舉興廢問題曾展開反覆討論。其中比較重要的,是至元二十一年(1284年)之議,這是滅宋後關於科舉的一次重要討論。其「事雖未及行,而選舉之制已立」。[15]但是終世祖之世,科舉制度始終沒有實行。元成宗、元武宗時,也一再議「科舉事」,但仍無結果。

元朝前期有相當一段時間不舉辦科舉,其原因是多方面的。主要有三個方面的原因。第一,元朝開國之初,客觀上沒有迫切需要另闢取仕途徑。第二,科舉取士是漢法中的重要組成部分,元朝全面實行此種辦法便意味着全面的漢化,意味着蒙古貴族特權的喪失。第三,由吏入仕逐漸制度化,這種制度在其形成過程中,以越來越大的力量排擠和對抗實行科舉制來求得自身的生存,最後導致科舉制的流弊日趨甚篤。[16]

1311年,元仁宗即位,為了整頓吏治,改革由吏入仕制度帶來的某些弊端,主張以儒治國,重新提出"求賢取士,何法為上"的問題。[17]皇慶改元(1312年)仁宗將其儒師王約特拜集賢大學士,並將王約「興科舉」的建議「著為令甲」(《元史》列傳第六十五王約)。皇慶二年(1313年)農曆十月,仁宗要求中書省議行科舉。同年十一月,元廷以行科舉詔頒天下。每三年舉行一次,分為鄉試、會試、殿試三道。

元仁宗下詔以朱熹集注的《四書》為所有科舉考試者的指定用書,並以朱熹和其他宋儒注釋的《五經》為漢人科舉考試者增試科目的指定用書。[18]這一變化最終確定了程朱理學在今後600年裡的國家正統學說地位,因為後來的明清兩朝的科舉取士基本沿襲元朝的科舉制度及其實施辦法,並在其基礎上進一步加以發展、充實和完善。[19]

元仁宗延祐元年(1314年)八月,全國舉行鄉試;延祐二年(1315年)二月,在大都(今北京)舉行會試;同年三月,在大都皇宮舉行殿試(廷試),錄取進士56人,史稱「延祐復科」。

元朝的科舉制度基本沿襲宋朝,用「經義」、「經疑」為題述文。科舉分為地方的鄉試,和在京師進行的會試及殿試。

和唐宋科舉不同的是,元朝科舉只考德行明經一科,[20]但分成左右榜。右榜供蒙古人、色目人應考;鄉試時只考兩場,要求相對較簡單。左榜供漢人、南人應考,鄉試時考三場,要求相對較嚴格。

中書省對於鄉試、會試(「會試」之名亦始見於金朝)、殿試的舉行時間,每次考試的錄取人數、考試內容、考官來源、各行省的鄉試錄取名額分配、考試過程中的考場紀律等都做了詳細的規定。[21]

鄉試,每三年一次,都是在八月二十日舉行,全國共在17個省級區域設17處鄉試科場,按照不同的地方的人口和民族進行名額分配,從赴試者中選合格者300人於次年二月到大都參加會試。會試,於次年二月初一日試第一場,初三日第二場,初五日第三場,取中選者100人。一個月後,在三月初七日,100名會試中選者在大都皇宮舉行殿試(廷試),每次錄取進士數十人。鄉試、會試中選的名額都按照不同的地方的人口和不同的民族進行分配。[22]

值得注意的是,高麗王朝所在的征東行省也有鄉試科場,並在300名鄉試中選者中有3人的名額。

元惠宗至元元年(1335年)十一月,專權的右丞相伯顏使得惠宗下詔停止科舉取士,因為伯顏專權到至元六年(1340年)二月,原本定於至元二年(1336年)和至元五年(1339年)在大都舉行的兩次科舉取士都被迫停止,史稱「至元廢科」。

至元六年(1340年)二月,伯顏去職,脫脫被惠宗任命為知樞密院事;1340年十月,惠宗任命脫脫為右丞相。同年十二月,惠宗下詔恢復科舉取士。至正元年(1341年)八月,全國範圍內恢復鄉試,至正二年(1342年),會試和殿試相繼在大都舉行,史稱「至正復科」。

此後科舉取士三年一次,至正二十六年(1366年),最後一次在大都舉行會試和殿試。1368年八月元惠宗北逃、元朝滅亡後,不再有科舉取士。

元朝自元仁宗於1313年下詔恢復科舉取士至元惠宗(元順帝)1368年八月逃離大都、不再科舉取士為止,每三年舉辦一次,除了1336年和1339年曾停辦兩屆外,共舉辦過十六次,取進士1,139人,國子學積分及格生員參加廷試錄取正副榜284人,總計為1,423人。[23]但元朝科舉所選人材通常並沒有受到足夠的重視,在元政府中產生的影響也不大。

明、清

明朝的科舉在元朝萎縮的基礎上改良並得到發展,制度已完善,規模也增加,參加科舉的人數大增;但考核的內容卻開始僵化。明朝二百七十七年開科八十九次,取進士24,536人。

清朝科舉基本承襲明制。同時限制考試資格,如門子、長隨、番役、小馬、皂隸、馬快、步快、禁卒、仵作、弓兵之子孫,倡、優、奴隸、樂戶、丐戶、疍戶、吹手等,都不准應試[24]。清開國初時曾在順治年間兩次分滿漢兩榜取士;之後改為只有一榜,但不特別鼓勵滿人、蒙古人參加,把科舉入士之途留給漢人。滿人、蒙古人參加科舉雖然有較易考中的捷徑,但最後殿試頭三名習慣只授予漢人,即所謂「旗人不佔鼎甲」。清朝二百六十七年間開科一百一十二次,進士二萬六千人;進士前三名中只有三人是滿人,其中兩人是順治分榜時所取,蒙古族只有一位阿魯忒·崇綺在同治乙丑(1865年)考中狀元。

明清時,正式由國家舉行的科考分為三級:鄉試、會試、殿試。

因為明清的科舉與學校結合,故此在參加正式科考以前,考生先要取得「入學」的資格,即成為生員。入學有兩個途徑,一是通過稱為童試的縣、府、院三級考試。這是大部分士子所用的方法,被認為是入士的正途。另一方法是進入國子監,成為監生。監生中有皇帝恩準的「恩監」;因長輩曾為國建功而特準的「蔭監」;和最常見的方法:透過捐獻金錢財物而成的「捐監」。監生雖然亦可應鄉試、會試;但一般被認為是「雜流」,就算能考中進士,地位也較為低。從生員入國子監稱「貢生」,是監生的正途所出,屬一種榮譽。

童試

明清最基層學校無定稱,諸如「門館、村塾、家塾、族塾、義學、社學、書院」不等,主要預備科舉的預選試「童試」。[25]童試分為「縣試」、「府試」、「院試」三階段。[26][27]童生通過縣試、府試、院試三階段的童試後,得以掛名於官學(府學、州學或縣學,三者平級,獲得官學學籍是報考鄉試的前提),身份升為「生員」(俗稱秀才)。不過生員欲考科舉正式第一試鄉試,得先過鄉試預選,稱「科考」(科舉的各級考試又統稱科考,但此科考特指鄉試預選)。生員有四種出路。最佳者,考鄉試中式成為舉人。[25]次者,鄉試三考不中,可赴吏部選官,最高選至知縣。[25]再次者,經學政選拔考進國子監,成為貢生,在國子監「坐監」一定時間再經選拔,可分配教職或州縣副職,官階不能升至知縣。[25]最差者,一直未通過鄉試的預選試「科考」,終生僅為秀才。下段詳述之。

縣試在各縣進行,由知縣主持。[28]清朝時一般在每年二月舉行,連考五場。通過後進行由府的官員主持的府試,在四月舉行,連考三場。通過縣、府試的便可以自稱「童生」,童生參加由各省學政或學道主持的院試,院試中式者獲得掛名於官學(府學、州學、縣學)的資格,稱「生員」(俗稱秀才),算是有了「功名」,進入士大夫階層;有免除差徭,見知縣不跪、不能隨便用刑等特權。

生員分三等。清朝學政任期三年,三年內兩次考核生員,第一次稱「歲試」,按歲試成績,國家福利升級或降級。初入學的生員都稱附學生員,簡稱「附生」,人數無限額;升一級為增廣生員,簡稱「增生」,有定額;成績再稱一級為廩膳生員,簡稱「廩生」,由公家按月發給糧食,有定額。[29]

通過院試就可到官學(府學、州學或縣學,三者平級)讀書,所謂「入學」。不過府、州、縣學的本質,是掛名於官辦學校以獲得鄉試的應考資格,實際教學還賴於基層學校 (族塾、書院等等)。「實際上生員不坐齋,學官不講學,除生員入學之初向學官執贄稱弟子之外,師生有終身不相往來者......府、州、縣學只是學官養老的冷衙」。[25]府、州、縣學的功能僅為舉行月考和季考(按月月考、按四季季考)的考場。[30]學官的名銜按行政等級而異,府學學官稱「教授」,州學學官稱「學正」、縣學學官稱「教諭」。[25]

有些讀書人要多次嘗試才能通過最基本的縣、府試成為童生。亦有人得到童生的身份後,院試多次落第,到了白髮蒼蒼仍稱「童生」者大不乏人。清道光時廣東曾經多次有百歲童生參加院試的紀錄。[31]有些基層學校聲名卓著,有些秀才(即通過童試)以至舉人(即通過童試之後一級的鄉試)會繼續就讀這些基層學校。[25]

鄉試

「科考」(鄉試預選)在科舉正式第一關鄉試同年上半旬舉行。[32]鄉試按規定每三年一考。[33]清朝時是在子、卯、午、酉年舉行,遇上皇帝喜慶亦會下詔加開,稱為「恩科」。鄉試於八月在兩京及各省省城的貢院內舉行,亦稱「秋闈」。考官是由翰林及進士出身的官員臨時擔任。鄉試每次連考三場,每場三天。開考前,每名考生獲分配貢院內一間獨立考屋,稱為「號舍」。開考時,考生提著考籃進入貢院,籃內放各種用品,經檢查後對號入座。然後貢院大門關上,三天考期完結前不得離開,吃喝拉撒睡都得在號舍內。每次各省鄉試取錄的名額不一,按各地文風、人口而定。清朝時,以直隸、江浙取錄最多,貴州最少。監生、貢生更可以離開本籍,到京師赴考。

鄉試發的稱為「乙榜」,又稱「桂榜」。考中的稱為「舉人」,頭名舉人稱「解元」,第二名至第十名則稱為「亞元」。[33]中了舉人便具備了做官的資格。

會試和殿試

通過鄉試的舉人,可於次年二月參加在京師的會試和殿試。會試由禮部在京城貢院舉行,亦稱「春闈」,同樣是連考三場,每場三天,由翰林或內閣大學士主考。會試發的榜稱為「杏榜」,取中者稱為「貢士」,貢士首名稱「會元」。

得到貢士資格者可以參加同年四月的殿試。殿試由皇帝主持和出題,亦由皇帝欽定前十名的次序。殿試只考一題,考的是對策,為期一天。錄取名單稱為「甲榜」,又稱「金榜」;分為三甲:一甲只有三人,第一名狀元、第二名榜眼、第三名探花[34][35],賜「進士及第」。二甲多人,賜「進士出身」。三甲則賜「同進士出身」。[36]二、三甲第一名一般稱為「傳臚」。殿試只用來定出名次,能參加的貢士通常都能成為進士,不會再有落第的情況。能中進士便是功名的盡頭,不能重考以求獲得更高的名次。能夠一身兼解元、會元、狀元的,就是「三元及第」。中國古代的科舉制度中,僅有14人能夠三元及第,在唐朝有二人張又新 、准元翰、宋朝有六人孫何、王曾、宋庠、楊置、王若叟、馮京,金代一人孟宋獻,在元朝只有王崇哲一人;明朝三百年間的八十九位狀元中,只有黃觀[37]和商輅兩人,清朝則有錢棨、陳繼昌兩人(另有三元及第的武狀元王玉𤩱)。

明清的慣例,殿試一甲授翰林院修撰及編修。其他進士要經過考核(稱朝考),成績較好及年齡較輕者獲得進入翰林院任「庶吉士」進修。其餘的進士則可能任六部、中書、御史;間中亦有派為知縣、知府等職。進士榜下即用為知縣,被稱為「老虎班」;指其行事往往雷厲風行。

明初洪武三十年(1397年)的會試曾發生南北榜之爭。當年春天杏榜取錄的五十二名進士全部為南方人,引起北方舉人的不滿。朱元璋大怒,親自查問後,把三名主考處死,在夏天再發榜,所取的進士全為北方人。之後在明仁宗時確定南北分卷,會試按地域分配名額。在會試的試卷中加上「南」、「北」等字,按「南六十」、「北四十」的規定錄取進士。之後比例偶有調整,但按南北分配名額的制度一直沿用至清朝科舉被廢。這種制度保障了文化相對落後的邊遠省份(如甘肅、貴州、雲南等)每科(屆)科舉會試有一定數量的舉人成為貢士、進士,進入政界的中高層,有利於保持國家的統一與政治安定。[38]

廢除

清初,康熙皇帝已意識到科舉考試中的八股文「空疏無用,實於政事無涉」,並於1663年廢止八股文考試。1665年,禮部侍郎黃機說:「先用經書,使闡發聖言微旨,以觀心術。不用經書為文,人將置聖賢之學於不講,請復。」康熙於是在1668年恢復八股文考試[39]。

1738年,兵部侍郎舒赫德上書乾隆皇帝說:「科舉之制,憑文而取,按格而官,已非良法,況積弊日深,僥倖日眾。應將考試條款改移更張,別思所以遴拔真才實學之道。」乾隆組織討論之後,發現沒人能提出替代科舉之方,這次提議暫且結束[39]。

鴉片戰爭後,科舉的內容一下子就完全顯現了與現代世界脫節的窘況,加上西學東漸和學校教育的崛起,科舉制度漸漸衰落。

1895年,中國在甲午戰爭中被日本打敗,發生在京考會試的舉人集體請願的公車上書事件。康有為、梁啓超等舉人們的建議之一,便是改革科舉,興辦新學。百日維新時,科舉內容由八股改為試策論,但在戊戌政變後再次被恢復。1901年,清政府先廢除考試用八股文。到了光緒三十一年,即1905年9月2日,經袁世凱奏請,慈禧太后以光緒帝的名義發布上諭明告:「着自丙午科為始,所有鄉會試一律停止。各省歲科考試,亦即停止」。[40]自此延續千年的科舉制度正式宣告廢除。

清政府雖然廢止了傳統的科舉,但並未停止透過考試來從民間選拔人材;而科考千年來深入民心,民間對以考試入士為官之途,仍然有相當的需求。在廢科舉的同時,清政府同時制訂了「留學生考試章程」,吸引歸國的海外留學生透過考試進入政府。1905年至1911年辛亥革命爆發為止,被稱為「洋科舉」的留學生考試舉辦過六次,總共取錄了1388人。根據規定,在海外高等學校入學三年者可以應考。考試分為兩場,首場在學部舉行,稱「部試」;次場在保和殿舉行,稱為「廷試」。考試內容包括外文,以及留學生留學時所習科目。考取者按成績及其學習專業,分別授予各科「進士」、「舉人」等傳統科舉的身份,成績最佳者更授予翰林編修。當時的各式名銜包括有「格致科進士」、「工科進士」、「商科舉人」以至「牙科進士」等等。

20世紀初期北洋軍閥統治時期,亦有重提科舉制討論。對此,魯迅等新文化運動倡導者予以激烈的反駁,其中以《孔乙己》一文為代表,講的是一名名叫孔乙己的讀書人在科舉制的迫害下受難直至滅亡的悲慘經歷,中華人民共和國成立後這篇文章被選入全日制義務教育初中語文課文。而中華人民共和國最高人民法院前三任院長沈鈞儒、董必武和謝覺哉則分別是光緒年間進士和秀才。

科舉的考試內容

隋、唐、宋

隋煬帝時的科舉分兩科,一稱明經,另一稱進士。雖然唐朝大大增加了科目數量,但明經和進士仍是選拔官員的主要科目。

明經科的主要考試內容包括帖經和墨義。帖經有點像現代考試的填充,試題一般是摘錄經書的一句並遮去幾個字,考生需填充缺去的字詞;至於墨義則是一些關於經文的問答。進士科的考試主要是要求考生就特定的題目創作詩、賦,有時也會加入帖經。

唐高宗時代以後,進士科的地位慢慢超越了明經,成為科舉中唯一的重要科目。造成這種現象的原因主要是進士科考生需要發揮創意方能及第,而明經只需熟讀經書便能考上。而且進士科的評選標準甚嚴格,考上的人數往往只是明經科的十分之一。當時曾有一句說話:「三十老明經,五十少進士」,道出了進士科的難度。歐陽修稱:「東南俗好文,故進士多;西北人尚質,故經學多。科場東南多取進士,西北多取明經。東南州、軍進士取解,二三千人處只解二三十人,是百人取一。……西北州、軍取解,至多處不過百人,而所解至十餘人,是十人取一;比之東南,十倍假借之矣。」

另外,在武則天時代開始,亦設立了武舉考試,用以挑選武官[41]。

宋朝大部份時間的科舉內容與唐朝分別不大,但王安石執政時,曾對科舉制度進行改革,把帖經、墨義和詩賦等考試都取消了,改為以經義(解釋經書)、論(對時局的評論)和策(提出解決時弊的辦法)作為考試內容。然而,蘇軾等人對該項改革提出了強烈的抗議,王安石辯解說:「西北人舊為學究,所習無義理,今改為進士,所習有義理。……今士人去無義理就有義理,脫學究名為進士,此亦新法於西北士人可謂無負矣。」。

元

元朝的科舉雖然對自身的統治影響不大,但它的內容卻有重大轉變。第一是科舉不再分科,專以進士科取士。第二是考試的指定讀物有所變動。新的規定是,如果經義的考試內容包括四書,則以朱熹著述的《四書集注》作為主要的依據。

明、清

明清時期科舉考試在鄉試及會試皆以朱熹的《四書章句集注》的內容命題[42],要求考生以古人的語氣闡述經義,「代聖人立言」,用八股文作答。八股文有很多格式上的要求,極為講究形式。只有到了科舉最後一關,用以決定名次的殿試,才會改為考時務策問。但是考生答策的內容很多時都並不重要,清朝便慣以試卷的書法高下,取定殿試名次的高低。

熱衷科舉的人只識四書五經,其他以外的知識,統統都成了「雜學」,很多讀書人都是一概不通。諷刺科舉的小說《儒林外史》中有這樣一個故事:進士出身的山東學道范進的幕賓對范進講了個笑話,說有一個四川學差在上任前其老師說:「四川如蘇軾(蘇東坡)的文章,是該考六等的了。」該學差後來向老師匯報,他在四川三年,查不到蘇軾來應考。范進不知誰是蘇軾,答道「蘇軾既文章不好,查不着也罷了。」

而就算是對四書五經的內容,科舉亦只要求因循前人的思想,以華麗詞藻作出合乎格式的漂亮文章,近乎文字遊戲;不能有獨立思考、創新見解。考生的實際見識和才學在八股文的要求下反而被忽略。不少考生索性舍四書五經,專門鑽研為應付考試而設,稱為「帖括」的八股文範文選刻本。當時一些人稱八股文為「敲門磚」,意即考取功名後便可棄之如敝屣。周作人曾將八股文與「鴉片」、「纏足」、「閹人」並列,認為是荼毒中國人的四大害[43]。

晚清時,力主廢除科舉的康有為與梁啓超兩師徒,可算是才學與考試成績不相符的典型例子。梁啓超十二歲便入學成為秀才,十七歲舉人,被稱為神童,算是科舉得意。但梁啓超中舉後自認「帖括之外不知有所謂經史也」,遇見康有為才發現原來自己一竅不通,反而要拜老秀才康有為為師。相反,康有為書香世家,家中有萬卷書樓,年少已熟讀經史子集古今典籍。雖然康有為名滿廣東南海,但他十六歲成秀才,獲生員身分後卻是鄉試六試不售,失意科場二十載。三十六歲時方才時來運轉中舉人,得以與徒弟梁啓超一同上燕京赴考,會試最終能以首名及第成為會元,高中進士。

影響

科舉制度在中國實行了整整一千三百年,對中國以至東亞、世界都產生了深遠的影響。隋唐以後中國的社會結構、政治制度、教育、人文思想,莫不受科舉的影響。

從宋朝開始,科舉便做到了不論出身、貧富皆可參加[44]。這樣不但大為擴寬了政府選拔人材的基礎,還讓處於社會中下階層的知識分子,有機會透過科考向社會上層流動。這種政策對維持整體社會的穩定起了相當的作用。明清兩朝的進士之中,接近一半是祖上沒有讀書、或有讀書但未作官的「寒門」出身。但只要他們能「一登龍門」,便自然能「身價十倍」。歷年來千萬莘莘學子,俯首甘為孺子牛,目的多亦不過希望能一舉成名,光宗耀祖。可以說,科舉是一種攏絡、控制讀書人的有效方法,以鞏固其統治。[45]

科舉為中國曆朝發掘、培養了大量人材。一千三百年間科舉產生的進士接近十萬,舉人、秀才數以百萬[45]。當然其中並非全是有識之士,但能過五關斬六將,通過科考成進士者,多數都非等閒之輩。宋、明兩代以及清朝漢人的名臣能相、國家棟梁之中,進士出身的佔了絕大多數。明朝英宗之後的慣例更是「非進士不進翰林,非翰林不入內閣」,科舉成為高級官員必經之路。利瑪竇在明朝中葉時到中國,所見負責管治全國的士大夫階層,便是由科舉制度所產生。

科舉對於知識的普及和民間的讀書風氣,亦起了相當的推動作用。雖然這種推動是出於一般人對功名的追求,而不是對知識或靈性的渴望;但客觀上由於科舉入士成為了風尚,中國的文風普遍得到了提高。明清兩朝時,中國的讀書人以秀才計,大部份時間都不下五十萬人;把童生算在內則以百萬計。[來源請求]當中除少數人能在仕途上更進一步外,多數人都成為在各地生活的基層知識份子,這樣對知識的普及起了一定作用。而且由於這些讀書人都是在相同制度下的產物,學習的亦是相同「聖賢書」,故此亦間接維持了中國各地文化及思想的統一和向心力。

科舉所造成的惡劣影響主要在其考核的內容與考試形式。由明朝開始,科舉的考試內容陷入僵化,變成只要求考生能造出合乎形式的文章,反而不重考生的實際學識。大部分讀書人為應科考,思想漸被狹隘的四書五經、迂腐的八股文所束縳;無論是眼界、創造能力、獨立思考都被大大限制。大部份人以通過科考為讀書唯一目的,讀書變成只為做官,光宗耀祖。另外科舉亦侷限制了人材的出路。唐宋八大家都是進士出身;但到了明清兩朝,無論在文學創作、或各式技術方面有傑出成就的名家,卻多數都失意於科場。可以推想,科舉制度為政府發掘人材的同時,亦埋沒了民間在其他各方面的傑出人物;百年以來,多少各式菁英被困科場,虛耗光陰。

就算在科舉被廢除以後,它仍然在中國的社會中留下不少痕跡。例如孫中山所創立的中華民國憲法中規定五權分立,當中設有的考試院便是源出於中國的科舉考試傳統。另外,時至今日科舉的一些習慣仍然可以在中國大陸的高考中看見。例如分省取錄、將考卷寫有考生身份信息的卷頭裝訂起來,從而杜絕判卷人員和考生串通作弊、稱高考最高分者為狀元等等,俱是科舉殘留的遺跡。

投機

假冒出身

假冒出身,是因為古時規定胥吏、皂隸、優伶、娼妓等人的後裔,不能參加科舉考試,故有人會假冒自己的出身,有幾種模式,一是直接將自己過繼到他人家中,二是改造自己祖先的經歷,三是虛構自己祖先的姓名甚至認他人為祖先。

冒籍

假冒籍貫,通稱為冒籍,由於科舉考試各地依照人口、文風、民族設定了錄取名額,所以每個士人必須要在本籍考試,以保障考試公平,許多人會設法到錄取機會更高的郡縣、行省赴考,如台灣建省前,許多福建省泉州府、漳州府的士子都會設法以福建省台灣府籍應考,以增加錄取機會。在外經商、為官等必須寄居外地,稱為「寄籍」,也有人會假冒自己「寄籍」外地,而在外地投考。

作弊

由於,科舉考試的成功在一定程度上保證了一生的富貴榮華,因此不少人均企圖以作弊(包括武舉)以在科舉中取得好成績。最常見的作弊有三種:

賄買

唐朝武則天時代曾設立糊名的辦法,遮掩考生的名字以減少批卷者認出撰卷人的機會,這做法在宋朝以後成為定例。同時又發明了謄錄的方式,由專人抄錄考生的試卷並以抄本送往評級。這樣批卷者連辨認字跡也不能。然而,考生仍可與考官約定,以特定的句子或字詞來作暗號,即所謂「買通關節」。為了減少這種可能,自宋太宗起訂立了鎖院的制度。每次考試的考官分正副多人,俱為臨時委派,以便互相監察。當考官接到任命後,便要同日進入貢院,在考試結束髮榜前不得離開;亦不得接見賓客。如果考官要從外地到境監考,在進入本省境後亦不得接見客人。賄買若然被揭發,行賄受賄者都可能被處死;而同場的考官亦可能被牽連受罰。

清朝入關初期,便曾發生了丁酉科考案(順治十四年),順天、江南、河南、山東、山西五闈弊案,最後以江南闈十六房主考全部斬立決,數十人被正法或貶徙尚陽堡、寧古塔。其間,數百名舉人在清兵夾帶下赴北京重考。是為中國科舉史上最大的科場舞弊案。有人認為這是清初嚴厲懲治科考作弊的具體舉措[46],也有人認為這是初入中原的清朝滿族統治者以嚴刑酷法震撼漢族知識分子,從而達到鞏固統治的目的,所謂「朝廷有意與世家有力者為難,以威劫江南人也」[47]。

夾帶

唐朝的科舉考試已設有兵衛,以阻止夾帶作弊。但抄襲捉刀,屢有發生。例如賈島手持紙條,「巡鋪告人曰:『原夫之輩,乞一聯,乞一聯』!」[48]宋朝起,考試在貢院內進行,貢院內考生之間是以牆壁隔開的,稱為號舍。考生不可以喧嘩、離場,以防止傳卷或傳話。但是夾帶經文這作弊方法始終是屢禁不止,層出不窮。常見的方法有將經文藏在衣服鞋襪里,或索性密寫在衣物、身體上。其他各式隨身物品,包括文具、食品、蠟燭等等都曾被用作夾帶。明清的科舉保安十分嚴格,要求達到「片紙隻字皆不得帶入試場」的程度。除了在進場前由兵衛仔細搜查外,乾隆時更曾下詔詳細限定考生帶入場各式物品的規格。例如:硯台、木炭、糕點的大小厚度;水壺、燭台的用料;以至毛筆、籃子的款式都有明限。此外對檢舉夾帶者有賞格,被發現者按刑律,除了取消資格外,更要帶枷示眾,發配充軍,還可能累及父、師。但科場舞弊始終未曾徹底有效地受到打擊。有傳說指一次會試中有舉人把夾帶的書本掉在地上,奉旨檢查的親王卻為他掩飾,說:「何以攜賬簿入場!」(為什麼連賬簿都帶進場來!)[49]2003年2月在蘇州又發現一本清朝考生作弊的小抄書,厚0.4厘米,只有半個巴掌大,竟有9萬字的考試內容,一粒米就能蓋住六個字。[50]

代考

代考在唐朝時頗為常見,詩人溫庭筠「多為鄰鋪假手」[51]。為了防止代考,需要考生交具鄉里保結,及提供詳細的體貌特徵的履歷。進場前考官會根據履歷驗明考生的身分。但是,代考作弊似乎亦沒有被完全杜絕,至清朝時仍間有揭發「請槍」代考。大部份的槍手都是經歷科場的高手,常有已是舉人出身者。例如民國初年的重要政治人物胡漢民,便是著名的代考「槍手」,胡漢民本身為舉人,曾在清末兩次代人參加鄉試,皆獲得中舉,並因而獲得巨額銀錢。[52]

處罰

科舉作弊歷代皆有,清朝之前,科場作案的處罰是革職、流放[53]。趙翼嘆道:「納賄舞弊,僅至竄謫,科場之例,亦太弛縱矣!」[54]清朝首開「科場作弊者死」之先例。順治十四年(1657年),發生丁酉順天、江南科場舞弊大案,數十名考官被處斬,家產籍沒,父母兄弟妻子俱流徙邊境。咸豐八年的戊午順天鄉試案,主考官柏葰是中國唯一被斬處的一品大員,也是科舉史上死於科場案的職位最高的官員。

武舉

唐朝武則天始創選拔武將的武舉考試。至清朝時改稱武科。歷史上武舉一共進行過約五百次。相對於文科舉,武科舉較為不受重視。歷朝的武舉時而被廢,時而恢復。而武舉出身的地位亦低於文科出身的進士。

唐朝

唐朝的武舉主要考舉重、騎射、步射、馬槍等技術;此外對考生外相貌亦有要求,要「軀干雄偉、可以為將帥者」。宋朝時規定武舉不能只有武力,要「副之策略」,問孫武兵法等。到了明朝時更改為「先之以謀略,次之以武藝」,如果在答策的筆試中不及格,不能參考武試。初期的筆試考三題,試策兩題,另一題論考四書。後來四書的題目改為默寫武經。武試則最少要求騎射九矢中三,步射九矢中五。至清朝時,改為先試馬步射,馬射二回六矢,中三為合。步射九矢中五為合。之後比併力氣,包括拉硬弓、舞刀、舉石。弓分八、十、十二力;刀分八十、一百、百二斤;石分二百、二百五十、三百斤。合格者才考筆試。

宋朝

宋以前並沒有「武狀元」之設。首名武狀元產生於宋神宗時,為福建人薛奕,後與西夏作戰時戰死。歷史上著名由武舉出身的武將尚有唐朝的郭子儀(唐玄宗開元初年武舉異等)、北宋徐徽言(文進士出身,後棄文習武,宋徽宗授武狀元)、明朝戚繼光(明世宗嘉靖年武進士)等。

清朝

清朝武舉分鄉試、會試及殿試三級。鄉試分三場,首場考馬射,二場考步射及技勇,合稱外場,三場默寫武經。會試亦分三場,內容與鄉試相同。殿試於太和殿舉行,皇帝親試。馬試立三靶,各距三十五步(一百七十五尺),二回六矢,再射地球一次,中三為合始可考步射,弓以三力為準。步射立一高五尺五寸、闊二尺寸布靶,與射者距三十步(一百五十尺),六矢中二者為合,弓以五力為準。技勇包括拉弓、舞刀、舉石。弓分八、十、十二力;刀分八十、一百、百二斤;石分二百、二百五十、三百斤。技勇弓必開滿,刀必舞花,石舉離地一尺為合。內場默寫武經一段,以不錯漏及端正為合。

科舉名銜稱謂一覽

- 進士:意即貢舉的人員。唐朝科目中以進士科最被重視,明、清兩代,始以進士為考中者的名稱,凡是舉人(鄉試考中者)經過會試考中者為貢士,由貢士經過殿試錄取者為進士。

- 狀元:科舉考試以名列第一者為元。唐朝舉人赴京應禮部考試都須投狀,因此稱進士科及第的第一名為狀元,也叫狀頭。宋朝以殿試首名稱狀元。明、清會試以後,貢士須作殿試,分三甲取士,一甲三名,第一名為狀元。

- 榜眼:科舉殿試一甲第二名稱榜眼。北宋初期,殿試錄取的一甲第二、三名都稱榜眼,意思是指榜中雙眼。明、清兩代專指第二名,第三名稱探花。榜眼授翰林院編修。

- 探花:科舉殿試一甲第三名稱探花。唐朝進士曲江杏園初宴,稱「探花宴」,以同榜俊秀少年進士二三人為探花使,遍游名園,探采名花,探花之名始於此,宋朝又稱探花郎。南宋以後,專指殿試一甲第三名。元、明、清三代沿襲不改。探花授翰林院編修。

- 貢士:古代向朝廷薦舉人才的制度。自唐以後,經鄉貢考試合格的叫貢士。清朝,會試考中的為貢士。

- 會元:科舉制度中鄉試中式為舉人,舉人會試中式第一名為會元。

- 舉人:原指被推薦之人,為歷代對各地鄉貢入京應試者的通稱。明、清兩代,為鄉試考中者的專稱,作為一種出身資格,中了舉人叫「發解」、「發達」,簡稱「發」,習慣上俗稱為「老爺」。

- 解元:唐朝,舉進士者皆由地方解送入試,故相沿稱鄉試第一名為解元。宋以前稱解頭。

- 孝廉:漢朝選拔官吏的科目之一,為士大夫的主要途徑。明清俗稱舉人為孝廉。

- 舉主與門生:漢朝士人通過察舉和徵辟人仁做官、主持州郡察舉的列侯。刺吏、郡稱為舉主,被舉、被辟的賢士便成為舉主、府主的門生故吏,後科舉考試及第者對主考官亦自稱門生。宋太祖之後,進士由御前殿試取錄,進士從此成為「天子門生」;同時亦明文規定以後舉人不得自稱考官門生。

- 貢生:明、清時府、州、縣學的生員,凡已考選升入國子監肄業的稱為貢生。意思是以人才貢獻給皇帝。

- 秀才:別稱「茂才」。本是優秀人才的通稱。漢朝以後,成為薦舉人才的科目之一。南北朝時,最重此科。唐朝初期,設秀才科,後來漸漸廢去,僅作為對一般儒生的泛稱。明太祖曾採取薦舉的方法,舉秀才數十人,反以知府為官。明、清兩代,專門用來稱府、州、縣的學員。習慣上也稱為「相公」。

逸聞

- 荊州(湖南)位處僻地,沒多少進士,人稱荊南為「天荒」,當地的考生稱「天荒解」(天:指天子;天荒:指不得見天子;三字合來指不得見天子的解元;意指無人中進士)。唐宣宗大中四年,長沙人劉蛻中進士,破了「天荒解」,故稱為「破天荒」。孫光憲《北夢瑣言》第四卷:「唐荊州衣冠藪澤,每歲解送舉人,多不成名,號曰天荒解。劉蛻舍人以荊解及第,號為『破天荒』。」

- 「書中自有顏如玉,書中自有黃金屋」,這兩句為中國讀書人耳熟能詳的詩,來自宋真宗趙恆的傑作《勸學詩》:「富家不用買良田,書中自有千鍾粟。安居不用架高樓,書中自有黃金屋。娶妻莫恨無良媒,書中自有顏如玉。出門莫恨無人隨,書中車馬多如簇。男兒欲遂平生志,五經勤向窗前讀。」

- 在清朝,白髮童生比比皆是。《清朝科舉考試述錄》中所述:「廣東三水縣人陸雲從,入學時已百歲。」可見得中國最老的童生至少已是99歲。道光六年(1826年)丙戌科會試,陸雲從年已104歲。三場考畢,不第,道光帝欽賜他國子監司業的官銜。清朝筆記《清稗類鈔》載:康熙三十八年(1699年)己卯科廣東鄉試,廣東順德人、百歲人瑞黃章,仍千里迢迢進京趕考,自言:「吾今科且未中,來科百五歲亦未中,至百八歲始當獲雋,尚有許多事業,出為國家效力耳。」最後雖然還是落榜,兩廣總督和廣東巡撫贈給他錢和布匹作為獎勵。乾隆五十一年(1786年)廣東人謝啟祚百歲時參加鄉試,此人三妻二妾,子23人,女12人,孫29人,曾孫38人,玄孫2人。一舉考中,作〈老女出嫁〉詩一首:「行年九十八,出嫁弗勝羞。照鏡花生面,光生血白頭。自知真處子,人號老風流。寄語青春女,休夸早好逑。」

- 《聊齋志異》中描寫鄉試士子:入場提籃像乞丐,點名受呵責像囚犯,進入號房像秋後的冷蜂,出場後像出籠的病鳥,盼望報子時坐立不安像被捆住的猴子,得報沒中像中了毒的蒼蠅[50]。

相關條目

注釋

- ↑ 中華孔子學會. 儒学与现代化: 儒学及其现代意义国际学术研讨会论文集. 人民教育出版社. 1994. ISBN 9787107112201.

- ↑ 孙中山对人才选拔制度的贡献. 文化--人民網. [2014-03-08].

- ↑ 應邵《漢官儀》曰︰自今已後,審四科辟召,及刺史、二千石察舉茂才尤異孝廉吏,務實校試以職。

- ↑ 李弘祺:〈科舉——隋唐至明清的考試制度〉,載劉岱編:《中國文化新論.制度篇》(台北:聯經出版事業公司,1983),頁266。

- ↑ 李弘祺:〈科舉〉,頁266-267。

- ↑ 常耀華,李洪波. 中华文化史十七讲. 崧博出版. 2019年3月5日. ISBN 9577356877.

- ↑ 《唐音癸簽》卷一八《詁箋三·進士科故實》云:「吏部試判兩節,授春關,謂之關試,始屬吏部守選。」

- ↑ 《蔡寬夫詩話·唐制舉情形》云:「唐舉子既放榜,止雲及第,皆守選而後釋褐。」

- ↑ 中国古代的科举制度. 中國網(國務院辦公室).

- ↑ Elman, B. A. (2000). A cultural history of civil examinations in late Imperial China. Berkeley and Los Angeles: UCP

- ↑ John Chafee, The Thorny Gates of Learning in Sung [Song] China (Albany: State University of New York Press, 1995).

- ↑ 《廟學典禮》卷一《選試儒人免差》:丁酉年(1237年)八月二十五日,皇帝聖旨道與呼圖克、和塔拉、和坦、諤嚕、博克達扎爾固齊官人每:「自來精業儒人,二十年間學問方成。古昔張置學校,官為廩給,養育人才。今來名儒凋喪,文風不振。所據民間應有儒士,都收拾見數。若高業儒人,轉相教授,攻習儒業,務要教育人材。其中選儒士,若有種田者,輸納地稅,買賣者,出納商稅,開張門面營運者,依行例供出差發,除外,其餘差發並行蠲免。此上委令斷事官蒙格德依與山西東路徵收課程所長官劉中,遍行諸路一同監試,仍將論及經義、詞賦分為三科,作三日程試,專治一科為一經,或有能兼者,但不失文義者為中選。其中選儒人,與各住處達嚕噶齊 、管民官一同商量公事勾當者。隨後照依先降條理,開闢舉場,精選入仕,續聽朝命。准此。」【其中,文中的「扎爾固齊」,元朝文獻中常作「達魯花赤」,參見《元史》卷八七《百官志三》。文中的「達嚕噶齊」,元朝文獻中常作「達魯花赤」,參見《元史》卷九○《百官志六》。】

- ↑ 《元史》卷81《選舉志》一,第2017頁

- ↑ 《元史·選舉志一·科目》

- ↑ 《元史》卷81《選舉志》一,第2018頁

- ↑ 選自韓儒林《元朝史》:「元朝前期,科舉長期停廢的原因是多方面的:第一,忽必烈建元之前,蒙古對中原統治已長達半個世紀。在這一時期,凡納土歸降者,均命其為當地長官,依照金朝的官制授予官職,其中許多漢人儒士和官吏、地主等成為蒙古統治區的政權主宰者。他們在自己的轄境內,既統軍,又管民,有權任命其下屬官吏。到忽必烈更定官制時,"先帝朝廷舊人,聖上潛邸至龍飛以來凡沾一命之人,隨路州府鄉曾歷任司縣無大過之人,暨亡金曾入仕及到殿舉人"(《紫山大全集》卷12),幾乎都成為既定官員人選。因此,元朝開國之初,客觀上沒有迫切需要另闢取仕途徑。

第二,中統、至元之際,國家多事,大量的軍費開支使元朝面臨着嚴重的財政短缺問題。忽必烈重用阿合馬、桑哥等人,讓他們"理財助國",遭到朝中許多儒臣的反對。科舉取士是漢法中的重要組成部分,元朝全面實行此種辦法便意味着全面的漢化,意味着蒙古貴族特權的喪失。而忽必烈又一向嫌惡金朝儒生崇尚詩賦之作風,他認為"漢人惟務課賦吟詩,將何用焉!"這時的忽必烈對於儒學已失去原有的熱忱和興趣,他所急需的是增強軍力,保證財用。儒臣們反對阿合馬、桑哥等人理財,就進一步加深了蒙古統治者與儒臣之間的矛盾,因此,對於遴選"真儒"的科舉制度十分冷淡。

第三,在忽必烈疏遠儒臣、科舉制度滯泥不前的同時,由吏入仕逐漸制度化。這種制度在其形成過程中,以越來越大的力量排擠和對抗實行科舉制來求得自身的生存,最後導致科舉制的流弊日趨甚篤。元滅南宋後,一部分儒生痛呼"以學術誤天下者,皆科舉程文之士。儒亦無辟以自解矣!"(謝枋得《程漢翁詩序》,《疊山集》卷6)理學家許衡等人由於忌惡宋、金科場遺風,自己重舉辦學校,以培養新的人材,對立即恢復科舉也不感興趣。社會對以章句註疏、聲律對偶之學取士的嚴厲批評,也加深了蒙古統治者對科舉制本身的不信任(韓儒林主編《元朝史》上冊)。因此,自忽必烈開國算起,科舉停廢長達半個世紀。」 - ↑ 《黃金華集》卷43

- ↑ 根據《元史》卷八十一《選舉》記載,皇慶二年十一月十八日,乃下詔曰:「惟我祖宗以神武定天下,世祖皇帝設官分職,徵用儒雅,崇學校為育材之地,議科舉為取士之方,規模宏遠矣。朕以眇躬,獲承丕祚,繼志述事,祖訓是式。若稽三代以來,取士各有科目,要其本末,舉人宜以德行為首,試藝則以經術為先,詞章次之。浮華過實,朕所不取。爰命中書,參酌古今,定其絛制。其以皇慶三年八月,天下郡縣,興其賢者能者,充賦有司,次年二月會試京師,中選者朕將親策焉。具合行事宜於後:科場,每三歲一次開試。舉人從本貫官司於諸色戶內推舉,年及二十五以上,鄉黨稱其孝悌,朋友服其信義,經明行修之士,結罪保舉,以禮敦遣,資諸路府。其或徇私濫舉,並應舉而不舉者,監察御史、肅政廉訪司體察究治。考試程式:蒙古、色目人,第一場經問五絛,《大學》、《論語》、《孟子》、《中庸》內設問,用朱氏章句集注。其義理精明,文辭典雅者為中選。第二場策一道,以時務出題,限五百字以上。漢人、南人,第一場明經經疑二問,《大學》、《論語》、《孟子》、《中庸》內出題,並用朱氏章句集注,復以己意結之,限三百字以上;經義一道,各治一經,《詩》以朱氏為主,《尚書》以蔡氏為主,《周易》以程氏、朱氏為主,已上三經,兼用古註疏,《春秋》許用《三傳》及胡氏《傳》,《禮記》用古註疏,限五百字以上,不拘格律。第二場古賦詔誥章表內科一道,古賦詔誥用古體,章表四六,參用古體。第三場策一道,經史時務內出題,不矜浮藻,惟務直述,限一千字以上成。蒙古、色目人,願試漢人、南人科目,中選者加一等注授。蒙古、色目人作一榜,漢人、南人作一榜。第一名賜進士及第,從六品,第二名以下及第二甲,皆正七品,第三甲以下,皆正八品,兩榜並同。所在官司遲誤開試日期,監察御史、肅政廉訪司糾彈治罪。流官子孫蔭敘,並依舊制,願試中選者,優升一等。在官未入流品,願試者聽。若中選之人,已有九品以上資級,比附一高,加一等注授;若無品級,止依試例從優銓注。鄉試處所,並其餘絛目,命中書省議行。於戲!經明行修,庶得真儒之用;風移俗易,益臻至治之隆。咨爾多方,體予至意。」

- ↑ 馮友蘭; 趙復三. 中国哲学简史. 中國北京: 讀書新知三聯書店. 2009-05: 323. ISBN 9787108030795.

- ↑ 根據《元史》卷八十一《選舉》記載,仁宗皇慶二年十月,中書省臣奏:「科舉事,世祖、裕宗累嘗命行,成宗、武宗尋亦有旨,今不以聞,恐或有沮其事者。夫取士之法,經學實修己治人之道,詞賦乃摛章繪句之學,自隋、唐以來,取人專尚詞賦,故士習浮華。今臣等所擬將律賦省題詩小義皆不用,專立德行明經科,以此取士,庶可得人。」帝然之。

- ↑ 《元史》卷八十一《選舉志一》有詳細記載。《元史·選舉志一·科目》

- ↑ 根據《元史》卷八十一《選舉志一》記載,全國共在17個省級區域設17處鄉試科場,「鄉試,行省一十一:河南,陝西,遼陽,四川,甘肅,雲南,嶺北,征東,江浙,江西,湖廣。宣慰司二:河東,山東。直隸省部路分四:真定,東平,大都,上都。

天下選合格者三百人赴會試,於內取中選者一百人,內蒙古、色目、漢人、南人分卷考試,各二十五人,蒙古人取合格者七十五人:大都十五人,上都六人,河東五人,真定等五人,東平等五人。山東四人,遼陽五人,河南五人,陝西五人,甘肅三人,嶺北三人,江浙五人,江西三人,湖廣三人,四川一人,雲南一人,征東一人。色目人取合格者七十五人:大都十人,上都四人,河東四人,東平等四人,山東五人,真定等五人,河南五人,四川三人,甘肅二人,陝西三人,嶺北二人,遼陽二人,雲南二人,征東一人,湖廣七人,江浙一十人,江西六人。漢人取合格者七十五人:大都一十人,上都四人,真定等十一人,東平等九人,山東七人,河東七人,河南九人,四川五人,雲南二人,甘肅二人,嶺北一人,陝西五人,遼陽二人,征東一人。南人取合格者七十五人:湖廣一十八人,江浙二十八人,江西二十二人,河南七人。」 - ↑ 《中国全史》元朝教育史. [2014-03-05].

- ↑ 羅璽綱:《太平天國史》-卷三十三-志第十二-科舉附招賢

- ↑ 25.0 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6 周秋光、莫志斌(2008),湖南教育史(二)》,第一章第一節。

- ↑ 莊吉發. 清史拾遺. 中國. 1992 (簡體中文(中國大陸)).

- ↑ 徐志平. 五色石主人小说研究.

- ↑ 盈靜吳. 清朝台湾洪学初探. 2004: 56頁 (繁體中文).

- ↑ 劉學銚,200頁

- ↑ 張楚廷、張傳燧(2008),《湖南教育史(一)》,第六章第一節「地方各級學校的管理與辦學經費」小節。

- ↑ 劉學銚,312頁

- ↑ 呂思勉(2016),《呂著中國通史》,新華出版社。頁200。

- ↑ 33.0 33.1 劉學銚,310頁

- ↑ 商衍鎏, 商志. 淸代科举考试述录及有关著作. 百花文藝出版社. 2004. ISBN 9787530638163.

- ↑ 龔延明. 中国古代职官科举研究. 中華書局. 2006. ISBN 9787101050011.

- ↑ 王天有. 明清论丛/第五辑. 紫禁城出版社. 1999. ISBN 9787800474255.

- ↑ 《雞窗剩言》記洪武二十四年,黃觀亦為三元及第,但《明史》僅記黃觀以貢入太學,後會試、殿試第一,未記有鄉試解元之歷。

- ↑ 余華青. 中国古代廉政制度史. 西北大學出版社. 1991 (簡體中文(中國大陸)).

- ↑ 39.0 39.1 《江南時報》第二十一版 副刊·揭秘. 科举是如何被废除的. 人民網>江南時報>第二十一版 副刊·揭秘. 2005年11月8日 [2005年11月8日] (簡體中文).

- ↑ 《停罷科舉詔》

- ↑ 武举制度史略. 蘇州大學出版社. 1997: 6. ISBN 978-7-81037-315-9 (中文).

- ↑ 林白, 朱梅蘇. 中国科举史话. ISBN 7210023313.

- ↑ 周作人. 《夜读抄·颜氏学记》. 河北教育出版社. 2002年. ISBN 9787543444089.[永久失效連結]

- ↑ 部份人被禁止考科舉。清朝時規定:祖上三代為妓、為伶、或為隸者;曾犯大罪者;為家奴者;不可應考。雍正以前的賤戶亦不可參考。

- ↑ 45.0 45.1 Benjamin A. Elman. Political, Social, and Cultural Reproduction via Civil Service Examinations in Late Imperial China 50 (1). Asian Studies: 7–28. 1991.

- ↑ 清世祖在順天鄉試案發後,他一再強調「朝廷選舉人才,科目最重,必主考、同考官皆正直無私,而後真才始得」、「開科取士,原為遴選真才,以備任使,關係最重,豈容作弊壞法」,並下令把定案結果「刊刻榜文,遍行嚴飭,使知朕取士釐奸至意」,「自今以後,凡考官、士子須當恪遵功令,痛改積習,持廉秉公」。

- ↑ 《研堂見聞雜記》

- ↑ 《唐摭言》卷12《輕佻》

- ↑ 黃毓民中國歷史評說系列 2006-1-14

- ↑ 50.0 50.1 人物往事:金榜题名--封建科举考试在中国的终结_新闻中心_文化_新浪网. [2014-03-08].

- ↑ 《唐才子傳》卷8《溫庭筠》

- ↑ 蘇文. 晚清民国人物另类档案. 中華書局. 2006. ISBN 7101049885.

- ↑ 趙翼曾說:「唐時之科場處分本輕,至五代時,雖有科場處分,不過降秩而已,宋初因之。如宋真宗時,劉師道之弟劉幾道舉進士,暗托考官陳堯咨,於卷中為識號,遂擢第。已而事泄,帝詔幾道落籍,永不預舉;師道降忠武軍行軍司馬,堯咨降單州團練使。此為五代及宋科場處分之大概。惟王欽若知貢舉時,有任懿者,賄以白金二百五十兩,遂得中。後事泄,欽若反委罪於同知舉官洪湛,湛遂遭貶斥。」

- ↑ 《廿二史札記·卷二五》

參考文獻

- 劉學銚. 《中国文化史讲稿》. 知書房出版集團. 2005: 349. ISBN 9789867640659 (繁體中文).

- 左言東,職官與科舉,《中國古代文化史講座》:中國傳統文化經要叢書,桂林:廣西師範大學出版社,2003.6 ISBN 7-5633-3938-8

- 林白、朱梅蘇:《中國科舉史話》:江西人民出版社,2000.9 ISBN 7-210-02331-3

- 艾永明:《清朝文官制度》,北京:商務印書館,2003.12 ISBN 7-100-03956-8

研究書目

- 張希清:《中國科舉考試制度》(北京:新華出版社,1993年)

- 鄧嗣禹:《中國考試制度史》(台北:學生書局,1958年)

- 黃留珠:《中國古代選官制度述略》(西安:陝西人民出版社,1989年)

- 李新達:《中國科舉制度史》(台北:文津出版社,1996年)

- 劉海峰等著:《中國考試發展史》(武漢:華中師範大學出版社,2002年)

- 金諍:《科舉制度與中國文化》(上海:上海人民出版社,1990年)

- 劉海峰:《科舉考試的教育視角》(武漢:湖北教育出版社,1996年)

- 王炳照、徐勇主編:《中國科舉制度研究》(石家莊:河北人民出版社,2002年)

- 劉昕等主編:《中國考試史專題論文集》(北京:高等教育出版社,1999年)

- 毛佩琦主編:《中國狀元大典》(昆明:雲南人民出版社,1999年)

- 吳宗國:《唐朝科舉制度研究》(瀋陽:遼寧大學出版社,1992年)

- 閻文儒、閻萬鈞:《唐朝貢舉制度》(西安:陝西人民出版社,1989年)

- 傅璿琮:《唐朝科舉與文學》(西安:陝西人民出版社,1986年)

- 高明士:《隋唐貢舉制度》(台北:文津出版社,1999年)

- 荒木敏一:《宋朝科舉制度研究》(京都:同朋舍,1969年)

- 賈志揚:《宋朝科舉》(台北:東大圖書公司,1996年)

- 李弘祺:《宋朝學校教育與科舉》(台北:聯經出版事業公司,1995年)

- 趙子富:《明朝學校與科舉制度研究》(北京:燕山出版社,1995年)

- 商衍鎏:《清朝科舉考試述錄》(上海:三聯書店,1958年)

- 王德昭:《清朝科舉制度研究》(北京:中華書局,1984年)

- 宋元強:《清朝的狀元》(長春:吉林文史出版社,1992年)

- 趙冬梅:《武道彷徨 歷史上的武舉和武學》(北京:解放軍出版社,2000年)

- 李弘祺:〈中國科舉制度:歷史特徵與現代功用〉。

- 李弘祺:〈中國科舉考試及其近代解釋五論〉。

- 李弘祺:〈宋朝科舉解額制度的政治及社會意義〉。

- 劉祥光:〈宋朝的時文刊本與考試文化〉。

- 劉祥光:〈時文稿:科舉時代的考生必讀〉。

- 朱海濱:〈宋朝溫州科舉的興盛及其背景〉。

- 近藤一成:〈宋朝科舉社會的形成——以明州慶元府為例〉。

- 蕭啟慶:〈元朝科舉與菁英流動──以元統元年進士為中心〉。

- 羅志田:〈清季科舉制改革的社會影響〉。

- 羅志田:〈數千年中大舉動──科舉制的廢除及其部分社會後果〉。

- 羅志田:〈科舉制廢除在鄉村中的社會後果〉。

- Ichisada Miyazaki: China’s Examination Hell. Tokyo/New York 1976, ISBN 0834801043.

- John K. Fairbank: Geschichte des modernen China 1800–1985. Frankfurt am Main 1989, S. 35–40, ISBN 3423044977.

- Irma Peters: Nachwort zu Jingzi Wu, Der Weg zu den Weißen Wolken, Leipzig 1989, S. 801ff.

- Denis Crispin Twitchett: The birth of the Chinese meritocracy. Bureaucrats and examinations in T』ang China. London 1976.

- John W. Chaffee: Thorny Gates of Learning. A Social History of Examinations in Sung China. Cambridge 1985, ISBN 0521302072.

- 宮崎市定『科挙史』(平凡社東洋文庫、1987年) ISBN 4-582-80470-5

- 宮崎市定『科挙 中国の试験地獄』

- (中公新書、1979年) ISBN 4-12-100015-3

- (中公文庫BIBLIO、2003年) ISBN 4-12-204170-8

- 村上哲見『科挙の话 试験制度と文人官僚』(講談社學術文庫、2000年) ISBN 4-06-159426-5

外部連結

- 中國科舉文化展

- 各代之科舉制度

- 魚躍龍門,一窺清朝科舉大金榜 - 中研院數位典藏資源網