| 該條目為環境經濟學系列 |

| 環境經濟學 |

|---|

| 概念 |

| 政策 |

| 動態 |

| 碳相關 |

排放權交易英語:emission trading,又稱限額與交易(cap and trade)制度,是一種以經濟激勵的形式,鼓勵企業致力減排、控制污染經濟工具,有助於達致污染物減排的目標。[1]

排放權交易的邏輯是,地區設立一個核心機構(通常是政府機構),並分配或出售一定時期內企業或組織可排放的特定種類污染物的最高限額或許可。[2]排污主體必須持有不低於其排污量的排放權額度。若該主體需要提高額度,則必須從其他限額未用盡主體購入額度。[1][3][4][5][6]這類額度的金融衍生品也可在二級市場上交易。[7]

限額與交易制度(cap and trade,CAT)是一種較為靈活的環境規章制度[8],允許各組織和市場決定如何滿足政策目標;與之相對的是命令與控制(command-and-control)型的環境規章制度,例如最佳可用技術標準和政府補貼。

2020年的一項研究發現,儘管碳排放的價格設定在了較低的水平,歐盟排放交易體系仍然成功地減少了二氧化碳的排放。[9]

概要

污染是市場外部性的一個主要例子。外部性是指某項活動對與該活動無關的市場交易實體(如個人)的影響。排放權交易是一種基於市場的解決污染問題的方法。排放權交易計劃的總體目標是將達致既定排放目標的成本降至最低。[10]

在排放權交易系統中,政府設定排放量的總體限額,並確定在總體限額水平上的排放許可或授權排放量。政府可以出售許可,但在許多現有的計劃中,它向參與者(受管制的污染排放者)發放與每個參與者的底線排放量相等的許可。底線是根據參與者的歷史排放量確定的。為了遵守規定,參與者獲許可的排放配額必須至少等於它在該期間內的實際排放量。如果所有參與者都遵守規定,則排放的總污染量將不會超過單獨限額的總和。[11]由於許可可以買賣,參與者可以選擇是否剛好用盡使用自己的許可,或者(通過減排措施)使排放量低於許可的配額,並出售剩餘的許可配額,又或排放量超過其許可配額,並向其他參與者購買許可。這樣一來,買方就為排污支付費用,而賣方因減排而獲得獎勵。

在許多方案中,不排污(因此也無相關義務)的組織也可以交易這類許可以及許可的金融衍生品。在一些方案中,參加者還可以將許可配額存入銀行,以備將來使用。[12]某些方案中,交易許可總量中的一定比例必須定期退出,從而在一段時間內實現排放的淨減少。因此,一些環保運動組織可能會購買和回收許可,剩餘的許可的價格因而在需求規律的推動下上漲。[13]在大多數方案中,許可所有者可以將許可捐贈給非營利實體,並獲得稅收減免。通常情況下,政府會隨著時間的推移減低總體限額,以實現國家減排目標。[10]

據美國環境保衛基金會(Environmental Defense Fund)稱,限額與交易(cap-and-trade)是控制溫室氣體排放的最環保和經濟的方法,因為它設定了排放上限,而交易鼓勵了企業創新以減少排放。[14]

許多國家、地方和公司集團已採用了排放權交易的體系,其主要目的是為了減緩氣候變化的趨勢。[15]

目前已有多種空氣污染物的交易专案得到實施。對於導致氣候變化的溫室氣體,其排放許可單位通常被稱為碳信用。全球最大的溫室氣體交易計劃是歐盟排放交易體系[16],主要交易歐盟配額(European Union Allowances,EUAs),美國加利福尼亞州的碳排放限額交易的對象稱為加州碳配額(California Carbon Allowances),而紐西蘭排放交易體系交易的是紐西蘭單位(New Zealand Units,NZUs)[7][8]。

美國有一個旨在減少酸雨的全國性市場和多個氮氧化物的區域性市場。.[17]加州2017年左右時的溫室氣體排放量有所減少,但這並非由於碳交易,而是由於其他因素,如可再生能源配額制和能源效率政策;加州的「排放上限」一直並將繼續大於實際排放量。[18]自2013年至2015年,加州限額與交易計劃管制之下的工業點的溫室氣體排放量增加了一半以上。[19]

拍賣是一個實現交易排污權的一種方式,可將排污權的配額賣給出價最高的買主。該方法也可以與其他方法共同使用。[20]

方興未艾的溫室氣體減排的碳排放計劃,可令參與公司及人士產生可交易的碳信用。《京都議定書》內清潔發展機制提供了這方面的排放指標規定。排放權交易在不影響科技與經濟發展的同時,可以靈活地減少污染排放量。[21]

歷史

國際社會致力於建立有效的國際和國內措施以處理溫室氣體(二氧化碳、甲烷、一氧化二氮、氫氟碳化合物、全氟碳化合物等)的排放問題。越來越多的人相信,全球暖化是由於人類的溫室氣體排放及其可能帶來的不可預知後果造成的。這一進程始於1992年的里約熱內盧,當時160個國家通過了《聯合國氣候變化框架公約》。如其標題所示,《聯合國氣候變化框架公約》只是一個框架;必要的細節有待《聯合國氣候變化框架公約》締約國會議(Conference of Parties,CoP)商定。[11]

1967年至1970年之間,美國國家大氣污染控制管理局(後來的美國國家環境保護局空氣和輻射辦公室)的Ellison Burton和William Sanjour通過一系列的微觀經濟計算機模擬研究,首次證明了一種後來稱為「限額與交易(cap-and-trade)」的方法減少空氣污染效力。這些研究使用了幾個城市及其排放源的數學模型,以便比較各種控制戰略的成本和效益。[22][23][24][25][26]每種減排策略都與計算機優化程序生成的「最低成本解決方案」進行比較,以確定成本最低的污染源削減組合,實現給定的減排目標。他們發現,在每一種情況下,成本最低的解決方案,其成本總比通過任何傳統減排戰略實現的減排量的要低得多。[27]Burton和後來的Sanjour以及Edward H. Pechan在新成立的美國環境保護局繼續改進[28]並發展[29]了這些計算機模型。美國環保局在1972年向國會提交的關於清潔空氣成本的年度報告中介紹了以最低成本減排策略(即排放權交易)建立的計算機模型的概念,於是產生了「限額與交易」的概念,它是在一定的減排目標下實現「最低成本解決方案」的一種方法。

排放權交易的歷史發展過程可以分為四個階段:[30]

- 醞釀:該方法的理論闡述期(主要貢獻者有Coase、[31]Crocker、[32]Dales、[33]Montgomery[34]等人)以及同時獨立於前者進行的,對美國環境保護局的「靈活監管(flexible regulation)」進行的修補。

- 原理驗證:基於1977年《清潔空氣法》中提出的「補償機制」的排放證書交易的第一步發展。根據法案,一家公司可以向另一家減排的公司付費,以購買和後者減排量等量的排放額度。[35]

- 雛形:推出第一個「限額與交易」制度,作為1990年的《清潔空氣法》(Clean Air Act)Title IV下的美國酸雨专案(Acid Rain Program)的一部分,這標誌著環境政策的範式轉變,「Project 88」著手建立將美國的環境和產業的利益統一在一起的網絡。

- 政府實施:從美國的清潔空氣政策到全球氣候政策,推廣到歐盟,新興的全球碳市場和「碳產業」興起。

在美國,酸雨相關排放交易系統主要是由老布希政府的律師博伊登·格雷構想的。格雷與環境保衛基金會(EDF)合作,後者與美國環保署合作撰寫了該法案,並納入1990年《清潔空氣法》。新的氮氧化物和二氧化硫排放量上限於1995年實施,而根據《史密森尼》雜誌,當年酸雨氣體的排放量減少了300萬噸。[36]1997年,締約國會議在作為國際環境條約制定分水嶺的《京都議定書》中,同意38個已開發國家(附件一國家)各自承諾減排溫室氣體的目標和時間表。[37]已開發國家的這些目標通常稱為指定配額(Assigned Amounts)。

由此產生的對溫室氣體增長的不靈活的限制可能耗費巨大的成本。若各國僅僅依靠本國的措施,全球可能會多花費數萬億美元——這是許多簽署《京都議定書》的國家都承認的一個重要經濟現實。[38]因此,《京都議定書》包括了允許已開發國家靈活實現其目標的國際機制。這些機制的目的是使各方能夠找到最經濟的方法來實現其目標。《京都議定書》簡要概述了這些國際機制。[11]

2009年4月17日,美國環境保護局正式宣布發現溫室氣體對公眾健康和環境構成威脅(EPA 2009a)。這一聲明意義重大,因為它賦予行政部門對碳排放實體實施碳管制的權力。[39]

中華人民共和國於2016年引入了全國碳排放權交易市場。[40]國家發展和改革委員會提議在2016年之前設定碳排放的絕對上限。[41]

經濟原理

| 國際貿易 |

|---|

|

國家可以使用命令與控制(command and control)方法來減排,例如管制、直接稅和間接稅。這種方法的費用在各國之間是不同的,因為邊際減排成本曲線——多消除一單位污染的費用——在各國各不相同。例如,同樣是減少一噸二氧化碳排放,挪威或美國的成本可能比中國的成本更高。國際排放權交易市場的建立正是為了利用不同的邊際減排成本(MAC)來使效益最大化。

案例

相比於簡單地設施排放限額計劃,實施排放權國際交易並獲得貿易利得更有利於買賣雙方。

例如,以兩個歐洲國家——德國(G)和瑞典(S)為例。兩者可以分別自行實施規定的減排數量,也可在國際市場上買賣減排數量。

假設德國能夠以比瑞典低得多的成本減少二氧化碳排放,即MACS > MACG,瑞典的MAC曲線斜率大於德國的,RReq為一國需要減排的數量。

圖像左側是德國的MAC曲線。RReq為德國需要減排的數量,但MACG曲線在RReq處尚未和二氧化碳排放許可的市場價格(P)相交。因此,考慮到二氧化碳排放許可的市場價格,如果德國的減排量超過了要求數量,它就有可能從中獲利。

圖像右側是瑞典的MAC曲線。RReq為為瑞典需要減排的數量,但是但MACS曲線在RReq處已超過和二氧化碳排放許可的市場價格(P)。因此,考慮到二氧化碳排放許可的市場價格,如果瑞典的國內減排量少於要求數量,而將減排數量的缺口轉移至國外實現,它就有可能節約成本。

在上述案例中,瑞典將減少排放,直到其MACS與P(在R*處)相交,但這還不能達到瑞典需要減排的總量。之後,它可以以P(每單位)的價格從德國購買排放額度。在瑞典自身減排的內部成本,加上它從德國市場上購買的許可的成本的基礎上,瑞典就能達成所需的減排總量(RReq)。因此,瑞典可以通過在市場上購買許可節省開支(Δ d-e-f)。這就是其中的「貿易利得」,即瑞典在不參與交易的情況下自行減排所需的額外費用。

德國也能從其超額的減排中獲利:它不僅完成了所有要求的減排量(RReq),還能將其剩餘的許可額度以每單位P的價格出售給瑞典,而德國自身減排的成本小於P。因此,它的總收入是圖形RReq 1 2 R*的面積,其減排總成本是RReq 3 2 R*的面積,所以其出售排放許可的淨收益是Δ1-2-3的面積,這就是德國從中獲得的貿易利得。

兩圖上的兩個R*代表交易產生的有效配置點:

- 德國:向瑞典以P的價格出售R* - RReq個排放許可單位

- 瑞典:從德國以P的價格購買R* - RReq個排放許可單位

將以命令與控制模式實現一定的減排數量的總成本記為X;在達到同樣的減排量的前提下,瑞典和德國能通過排放權交易實現更低的總成本,節省的成本為X - Δ123 - Δdef。

上面的例子不僅適用於國家層面,也適用於不同國家的兩個公司之間,或同一公司內的兩個子公司之間。

經濟原理應用

在決策者決定採用何種框架來控制污染時,污染物的特性至關重要。二氧化碳的作用是全球性的,無論在何處排放,其對環境的影響都是相似的。因此,從環境的角度來看,污染源的位置並不重要。[42]

區域污染物(例如二氧化硫、氮氧化物以及汞)[43]的政策框架應有所不同,因為這些污染物的影響可能因地而異。同樣數量的區域污染物可能在某些地方影響很大,而在其他地方影響很小,因此污染物的排放地點很重要。這就是熱點(hot sopt)問題。

拉格朗日框架常用於確定實現目標的最低成本,此處即一年所需的總減排量。某些情況下,可以使用拉格朗日最優化框架來確定每個國家(基於其MAC)所需的減排量,從而使減排的總成本最小化。此時拉格朗日乘數代表一種污染物的市場排放許可價格(P),例如歐洲和美國當前的市場排放許可價格[44]

各國知悉當天市場上存在的許可的市場價格後,就能分別作出將成本降到最低的決定,同時實現監管合規。這也是等邊際法則(equi-marginal principle)的另一個版本,在經濟學中常用來選擇最經濟有效的決策。

價格vs.數量(附「安全閥」)

在實現減排的過程中,價格工具與數量工具的相對優勢一直存在爭議。[45]

排放限額和許可交易制度是數量工具,因為它確定了總體排放水平(數量),並允許價格變化。未來供需條件的不確定性(市場波動)加上固定數量的排污許可,造成了排污許可未來價格的不確定性,產業必須相應地承擔適應這些市場波動的成本。因此,市場波動的負擔加在了產業上,而不是通常在該領域更高效的管理機構上。然而,在波動的國內的市場環境下,管理機構改變上限的能力將轉化為挑選「贏家和輸家」的能力,進而形成了滋生腐敗的土壤。

相比之下,排放稅是價格工具,因為它確定了價格,而排放水平可以根據經濟活動而變化。排放稅的一個主要缺點是環境後果(例如對排放量的限制)得不到保證。一方面,稅收使資本從該產業流失,抑制可能有益的經濟活動,但另一方面,污染者不需要對未來的不確定性進行對沖,因為稅收數額與企業利潤掛鈎。市場波動的負擔將由管理(徵稅)機構來承擔,而不是由通常效率較低的產業本身來承擔。其優勢是,由於稅率統一、市場自發波動,徵稅實體將無法選擇「贏家和輸家」,腐敗的機會也就減少。

若假設不存在腐敗,管理機構和產業在適應波動的市場環境上同樣有效,則當排放控制水平不同時,最佳選擇取決於對減排成本的敏感性,而不是收益(即減排帶來的氣候變化減緩)的敏感性。

由於企業合規成本具有較高的不確定性,一些人認為最優選擇是價格機制。然而,不確定性的負擔無法消除,在這種情況下,它轉移到稅務機構本身。

絕大多數氣候科學家一再警告,若大氣中二氧化碳的濃度超過一個臨界值,全球暖化的效應就會失控,極有可能造成不可逆轉的破壞。面對這種風險,數量工具可能是更好的選擇,因為排放量的上限更加確定。然而,如果這種風險存在,但不能與已知的溫室氣體濃度水平或已知的排放途徑掛鈎,則情況可能又有所不同。[46]

第三種選擇稱為「安全閥」(safety valve),是價格和數量工具的結合。該制度本質上是一個排放限額和許可交易系統,但許可價格有上限和下限。排污者可以選擇從市場獲得許可或從政府以指定的觸發價格購買許可(可以隨時間調整)。這一制度有時被提議作為克服前兩兩種制度的內在缺陷的一種方法,它使各國政府在新的情況出現時能夠靈活地調整制度。研究表明,若觸發價格設定得足夠高,或許可數量足夠少,安全閥既可以模擬純數量機制,也可以模擬純價格機制。[47]

這三種方法都已用作控制溫室氣體排放的政策工具:歐盟排放交易體系是一個數量體系,利用限額和交易體系來實現國家分配計劃設定的目標;丹麥採用碳稅的價格體系(World Bank,2010年,第218頁)[48],而中國採用二氧化碳市場價格,其收入為其清潔發展機制专案提供資金,而同時實行了每噸二氧化碳最低價格的安全閥。

碳洩漏

碳洩漏是指一個國家/部門的排放管制對不受同類管制的其他國家/部門的排放所產生的影響。[49]目前人們對長期碳洩漏的規模尚無共識。[50]

《京都議定書》中,附件一國家有限制排放的規定,而非附件一國家則沒有。Barker等人(2007)回顧了有關碳洩漏的文獻。洩漏率的定義是採取減排行動的國家之外的二氧化碳排放增量,除以採取國內減排行動的國家的排放減量。因此,洩漏率大於100%意味著國內的減排反而導致其他國家增加了更多排放,即國內減排實際上導致了全球排放的增加。

由於價格競爭力的喪失,根據《京都議定書》採取行動的洩漏率估計在5%到20%之間,但這些洩漏率被認為非常難以確定。[49]對於能源密集工業來說,實施附件一行動帶來的技術發展也可能產生重大的有利影響。然而,這種有益的影響也並未被很好地量化。根據他們評估的經驗證據,Barker等人(2007年)得出結論,當時現行減排行動(如歐盟排放交易體系)的競爭力損失並不顯著。

在歐盟排放交易體系規則中,碳洩漏暴露係數(Leakage Exposure Factor)用於確定工業設施排放許可的免費分配量。

主要交易體系

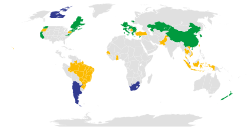

碳排放交易已實施或計劃實施

碳稅已實施或計劃實施

正在考慮碳排放交易或碳稅

京都議定書

1990年,政府間氣候變化專門委員會(IPCC)第一份報告強調了氣候變化和溫室氣體排放的緊迫威脅,並開始進行外交努力,尋求一個國際框架來對此類排放進行管制。1997年,《京都議定書》獲得通;條約於2005年生效。條約中,大多數已開發國家同意為六種主要溫室氣體的排放設定具有法律約束力的目標。[52]所有「附件一」成員國都同意了排放配額(名為「分配數量」),其目標是到2012年年底,在1990年的水平上減少5.2%的總排放量。1990年至2012年間,《京都議定書》最初的締約方減少了12.5%的二氧化碳排放,遠遠超過了2012年4.7%的目標。美國是附件一國家中唯一沒有批准該條約的工業化國家,因此未受其約束。聯合國政府間氣候變化專門委員會預測,在京都承諾期內,通過貿易達成協議所帶來的財政影響將限制在貿易國家GDP的0.1-1.1%之間。[53]該協議的目的是到2012年,工業化國家的總排放量比1990年的水平下降5.2%。儘管美國和澳大利亞未能批准該議定書,但滿足了55個附件一(主要為工業化)國家(合占1990年附件一排放量的55%)批准該協議的要求,因此協議於2005年生效。[54]

議定書設定了多種機制(「靈活機制」),使附件一國家在履行其減排承諾時減少經濟影響。[55]

根據《京都議定書》第3.3條,附件一締約方可利用1990年以來造林和還林(森林碳匯)和砍伐森林(來源)所產生的溫室氣體減量來履行其減排承諾。[56]

附件一締約方也可使用國際排放交易(International Emissions Trading,IET)。根據該條約,在2008年至2012年的5年遵守期內,[57]排放量低於配額的國家能夠向超過配額的國家出售配額單位(每個單位代表排放1公噸二氧化碳的配額)。[58]附件一國家也可以贊助其他國家減少溫室氣體排放的碳专案。這些专案產生可交易的碳信用額,可被附件一國家用於滿足其碳排放上限。基於专案的《京都議定書》機制包括清潔發展機制(CDM)和聯合履行(JI)。《京都議定書》中有四種這樣的國際靈活機制。[59]

第十七條中,《議定書》授權已同意限制排放的附件一國家與其他附件一國家進行排放交易。

第四條授權這些締約方共同實施其限制,歐盟成員國選擇了該選項。

第六條規定,附件一國家可以參加聯合倡議(joint initiatives,JIs),以換取按其指定數量使用的減少排放單位(emissions reduction units,ERUs)。

第十二條規定了一種稱為清潔發展機制的機制,[60]根據該機制,附件一的國家可以投資開發中國家的減排专案,並獲得經證明的減少排放(certified emissions reductions,CERs),用於抵消自身的排放。[11]

清潔發展機制覆蓋了非附件一國家開展的专案,而聯合倡議(JI)涵蓋在附件一國家開展的专案。清潔發展機制专案的設立是為了幫助開發中國家的永續發展,理應產生「實際的」和「額外的」減排,即只有通過清潔發展機制专案才能實現的減排(Carbon Trust, 2009,第14頁)。[61]其缺陷是,很難證明這種減排是否是真實的(World Bank,2010,第265–267頁)。[48]

美國

二氧化硫

美國1990年《清潔空氣法》中的酸雨計劃框架下的二氧化硫(SO2)交易系統是排放權交易的一個早期案例。它本質上是一個限額與交易制度。到2007年,美國二氧化硫排放量已在1980年水平的基礎上減少50%。[62]一些專家認為,與逐個污染源源減排相比,二氧化硫排放的限額與交易體系將控制酸雨的成本降低了80%。[63]二氧化硫減排专案在2004年受到了挑戰,引發了一系列事件,最終導致了2011年《跨州空氣污染條例》(CSAPR)的出台。在CSAPR框架下,全國二氧化硫交易計劃由四個分別的二氧化硫和氮氧化物交易小組所取代。[64]酸雨計劃使二氧化硫排放量已經從1980年的1730萬噸下降到2008年的760萬噸,減少了56%。環保局2014年的一份分析報告估計,因為環境中PM2.5濃度降低,酸雨計劃的實施避免了每年2萬至5萬例而導致的過早死亡,以及因為地面臭氧減少,避免了每年430至2000例過早死亡。[65][與來源不符]

氮氧化物

2003年,美國環境保護署局開始根據NOx分州實施計劃(NOx State Implementation Plan,又稱「NOx SIP Call」)管理NOx預算交易計劃(NOx Budget Trading Program,NBP)。氮氧化物預算交易計劃是一項基於市場的限額與交易計劃,旨在減少美國東部發電廠和其他大型燃燒源排放的氮氧化物(NOx)。氮氧化物是形成地面臭氧的主要成分,地面臭氧是美國東部許多地區普遍存在的空氣污染問題。制定NBP的目的是在溫暖的夏季(臭氧季,此時地面臭氧濃度最高)減少氮氧化物排放。[66]2008年3月,環保局再次將8小時臭氧標準從之前的0.08 ppm提高到0.075 ppm。[67]

在同期的能源需求基本持平的情況下,2003年至2008年間,臭氧季的氮氧化物排放量下降了43%。到2015年,CAIR將每年帶來850億至1000億美元的健康福利和近20億美元的能見度福利,並大幅降低美國東部的過早死亡率。[來源請求]由於氮氧化物預算交易計劃,氮氧化物的減少已經改善臭氧和PM2.5的污染狀況,估計在2008年挽救了580到1800條生命。[65][與來源不符]

《美國經濟評論》2017年的一項研究發現,NOx預算交易計劃降低了NOx排放量和環境臭氧濃度。[68]該計劃將醫療支出減少了約1.5%(每年8億美元),並將死亡率降低了0.5%(減少2200例過早死亡,主要是75歲及以上人群)。[68]

揮發性有機物

溫室氣體(聯邦層面)

截至2017年,美國尚無全國性的排放交易計劃。由於未能獲得國會的批准,貝拉克·歐巴馬總統轉而通過美國環境保護局,試圖訂立不包含排放交易的清潔能源計劃。該計劃隨後遭到唐納·川普政府的挑戰。

由於擔心聯邦政府缺乏實際行動,東海岸和西海岸的幾個州已建立了地方性的限額與交易計劃。

州和地方专案

2003年,紐約州提出為發電企業建立一個二氧化碳排放限額與交易計劃,稱為區域溫室氣體倡議,並獲得了9個東北州的響應。該专案於2009年1月1日啟動,旨在到2018年將各州發電部門的碳「預算」降低到2009年碳限額的10%以下。[69]

同樣在2003年,美國企業能夠在芝加哥氣候交易所的自願計劃下交易二氧化碳排放限額。2007年8月,該交易所宣布了一項新機制:為美國境內清潔地清除破壞臭氧的物質的专案建立排放補償機制。[70]由於交易不活躍,交易所於2010年12月31日停止碳排放交易。

加拿大

RGGI是一個加拿大東北省份與中大西洋省份的共同努力。它的目的是通過洲際間的排放限制與交易专案來減少供電中二氧化碳的排放。[71]

歐洲聯盟

歐盟排放交易體系(European Union Emission Trading Scheme,EU ETS)是最大的跨國溫室氣體排放交易計劃,是歐盟為實現《京都議定書》而設立的核心政策工具。[72]

在英國和丹麥進行了自願試驗後,专案的第一階段於2005年1月開始實施,當時15個歐盟成員國都參加了該专案。[73]該专案限制淨熱量供應超過20 MW的大型設施(如發電廠和碳密集型工廠)的二氧化碳排放量[74],這覆蓋了歐盟近一半(46%)的二氧化碳排放量。专案的第一階段允許參與者之間通過《京都議定書》的清潔發展機制進行交易,並從開發中國家獲得有效的限額。歐盟國家可通過投資清潔技術和低碳解決方案,以及全球範圍內某些類型的減排专案,來獲得一些額度,用以覆蓋自身一部分的排放量。[75]

在第一階段和第二階段,排放限額基本是免費發放給企業的,這導致它們發了一筆意外之財。[76]Ellerman和Buchner(2008)認為,在實施的頭兩年,歐盟排放交易體系將原先預期的1%-2%的排放年增長壓低至小幅的絕對下降。 Grubb等人(2009)認為,在最初兩年的運作中,對減排數額的合理估計約為每年50-100公噸二氧化碳,即2.5%-5%。[77]

一些設計上的缺陷令這一方案的效果打了折扣。[72]在2005-07年的最初階段,排放限額不夠嚴格,不足以推動大幅減排。[76]配額分配的總量超過了實際排放量,使2007年的碳價格跌至零。這種供給過剩是由於歐盟限額的分配是基於哥本哈根的歐洲環境署的排放數據,它的定義使用的是類似聯合的國水平活動排放、布魯塞爾的歐盟排放交易體系事務日誌,但測定用的卻是垂直式安裝排放測量系統。這導致歐盟排放交易體系第一階段的2億噸(市場的10%)供給過剩,進而導致價格暴跌。[78]

第二階段的政策有所收緊,但成員國仍可使用JI和CDM補償機制,其結果是歐盟不再需要實質上減排以滿足第二階段的限制。[76]在第二階段,與無限額下的預期排放量(即照常排放)相比,限額預期能使2010年排放量減少2.4%。[72]到了第三階段(2013–20),歐洲聯盟執委會提出以下幾個變更:

- 訂立歐盟總體限額,然後分配限額;

- 更嚴格限制使用補償機制;

- 第二至第三階段過渡期內不限制配額的銀行交易;

- 從配額配給轉向拍賣制。

根據歐盟執委會的一份出版物,2008年1月,挪威、冰島、列支敦斯登參加了歐盟排放交易體系。[79]挪威環境部也公布了其國家分配計劃草案,該計劃提供1500萬噸二氧化碳的限額與交易,其中800萬噸將被拍賣。[80]根據經合組織2010年對挪威的經濟調查,該國「宣布了比京都議定書下的承諾低10%的2008-12年目標,並在2020年實現比1990年減排30%。」[81]2012年,EU-15的排放量低於年基本排放量的15.1%。基於2012年歐洲環境組織提供的數字, 在2008至2012年之間,歐共體15國(EU-15)的平均排放量要低於年基本排放量的11.8%。這代表EU-15大幅超額完成京都定下的首個目標。[82]

中國

污染許可交易

為了扭轉空氣污染的負面影響,2006年,中國開始考慮建立全國污染許可交易制度,以市場機制激勵企業減少污染。這是以2002年啟動的工業二氧化硫排放交易試點計劃為基礎的。4個省、3個市和1個企業實體參與了這個試點专案(也稱為4+3+1专案)。它們分別是山東、山西、江蘇、河南、上海、天津、柳州和中國華能集團(一家電力行業的國有企業)。[83]這一試點专案並未推廣成更大規模的跨省交易體系,但卻刺激了眾多的地方交易平台的形成。[83]

2014年,中國政府開始考慮重新建立國家級排污權交易制度,而當時已有20多個地方排放權交易平台。長三角地區整體上也有試行交易,但規模有限。[84]同年,中國政府提出建立碳交易市場,重點是在未來十年減少二氧化碳排放,這是一個獨立於污染許可交易的制度。[84]

中華人民共和國國家發展和改革委員會提議在2016年實現絕對的污染排放限制要求。[41]

碳交易

中國目前的二氧化碳排放總量約占全球的30%,是世界上最大的排放國。其碳交易市場市啟動後,將成為世界上最大的碳市場。該體系的初始設計目標是1700處設施排放35億噸二氧化碳。[85]中國在《聯合國氣候變化框架公約》(UNFCCC)框架下自願承諾,到2020年將單位GDP二氧化碳排放量在2005年的基礎上降低40-45%。[86]

2011年11月,中國批准了在北京、重慶、上海、深圳、天津以及廣東和湖北等7個省市進行碳交易試點,在每個地區實行不同的價格。[87]試點的目的是進行市場測試,並為隨後國家級體系的設計提供有價值的經驗。因此,他們的成功或失敗,將對中國碳市場的發展產生深遠的影響,對全國碳交易市場的信任。一些試點地區可以在2013/2014年開始交易。[88]全國交易預計於2017年,最晚於2020年開始。

後來,建立全國交易體系的努力遇到了一些障礙,這些問題的解決耗時比預期要長,主要問題在於收集原始數據以確定污染排放基準水平的複雜過程。[89]根據初步設計,首先納入交易體系的將是發電、石化、化工、建材、鋼鐵、有色金屬、造紙和國內民用航空,共八個行業,但許多涉及的企業缺乏一致的數據。[85]因此,到2017年底,雖然排放配額的分配已經開始,但僅限於電力行業,並將逐步擴大,儘管市場尚未開始運作。[90]該體系下,納入的公司必須逐步減排,達到目標水平的排放量削減。[85]

2020年12月25日,生態環境部部務會議審議通過了《碳排放權交易管理辦法(試行)》。該辦法於2020年12月31日公布,自2021年2月1日起施行,替代了國家發改委於2014年12月10日出台的《碳排放權交易管理暫行辦法》。

2021年公布的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》(十四五)明確中國將「積極應對氣候變化」並「健全現代環境治理體系」,提出2030年碳達峰、2060年碳中和的目標,提出「全面實行排污許可制,實現所有固定污染源排污許可證核發,推動工業污染源限期達標排放,推進排污權、用能權、用水權、碳排放權市場化交易。」[91]

可再生能源證書

可再生能源證書(tradable renewable credits,TRC),又稱作綠色標籤(Green Tags),是一種反向碳交易計劃。在美國,再生能源提供者每發電1度(1千瓦·時)可得1單位的TRC,其所發出的電力可併入電網,而TRC可以在市場上出售以獲取收益。

碳排放市場

碳排放交易是專門針對二氧化碳的排放交易(以二氧化碳當量噸或tCO2e計算),目前占排放權交易的大部分。這是各國履行《京都議定書》義務、減少碳排放從而減緩全球暖化的途徑之一。

市場趨勢

碳交易可以直接在買家和賣家之間進行,也可以通過幾個有組織的交易所進行,還可以通過碳市場上的許多中介機構進行。額度的價格是由供需關係決定的。碳交易市場上每天有多達4000萬份配額成交。2012年,共有79億份配額交易,總價值560億歐元。[75]

商界反應

輿論

在美國,大多數民意調查都標明民眾大多支持排放權交易(通常為限額與交易)。從華盛頓郵報、美國廣播公司新聞[92]、佐格比國際[93]、耶魯大學[94]進行的民意調查中可看出這種民意的支持。《華盛頓郵報》和美國廣播公司的一項最新民意調查顯示,大多數美國人相信並關注氣候變化,也願意改變他們的生活方式、支付更多金錢以應對該問題,並希望聯邦政府管制溫室氣體排放。但是他們對排放權交易的見解有分歧。[95]

其中,77.0%的受訪者中報告說他們「強烈支持」(51.0%)或「比較支持」(26.0%)環保局決定管制溫室氣體;而68.6%的受訪者「非常願意」(23.0%)或「比較願意」(45.6%)為「綠色」能源買單以支持減緩全球氣候變暖的专案。另外8.8%的人表示「比較不願意」,18%表示「非常不願意」。[95]

與其他減排措施的比較

限額與交易是排放權交易的教科書式案例。其他基於市場的方法還包括基線與信用模式以及污染稅。它們都為排放污染制定了價格,因此產生了減排的經濟動力。相比之下,在命令和控制的方式下,中央政府指定每個設施允許排放的污染物水平。

基線與信用

在基線與信用专案中,污染者可以通過將排放量減少到基線水平以下(通常是指定的過去一年的歷史排放水平)來獲得稱為信用或補償的許可。[2]這些信用額度可以出售給其他受管制的排污者。[96]

污染稅

排污費或環境稅是對生產商品和服務時產生的污染徵收的額外費用。[97]例如,碳稅是一種針對含碳化石燃料的稅種,目的是減少對化石能源的依賴,從而減少二氧化碳排放。[2]兩種方法是一系列政策設計的重疊。兩者都可以有一系列的範圍、監管點和價格方案。它們可能是公平的,也可能是不公平的,具體視乎收入的使用方式。對消費者來說,兩者都會提高商品(如化石燃料)的最終價格[98]

一個全面、上游的、拍賣形式的限額與交易體系與全面的、上游的碳稅非常相似。然而,許多評論人士也認為兩種措施迥然不同。二者主要的區別是什麼是定義的,什麼是衍生的。稅收是一種價格控制,而限額交易系統是一種數量控制工具。[98]也就是說,稅收是由政府制定的污染排放單價,市場決定排放量;而在限額與交易制度中,政府決定污染排放數量,市場決定價格。

最大的不同在於這兩個系統之中什麼是確定的,什麼是不確定的。在碳稅中,官方決定的碳價格,市場決定排放數量;在污染交易系統中,官方決定碳的排放量,市場決定價格。[99]這種差異會影響多個標準:[97]

- 對通貨膨脹的響應能力:限額與交易的優勢在於它會自動適應通貨膨脹(總體價格水平的改變),而排污費必須由監管機構調整。

- 對成本變動的響應能力:哪種方法更好尚不確定。這兩種價格可以合併成「安全閥」價格:由監管機構設定價格,排污者可以在限額之外購買額外的許可。

- 對經濟衰退的響應能力:這一點與對成本變化的響應密切相關,因為衰退會導致需求下降。在限額與交易制度下,排放成本會自動降低,因此限額與交易制度為經濟增加了另一個自動穩定器——實際上是一種自動財政刺激。然而,較低的污染價格也會導致人們更不重視減排。如果政府能夠在不考慮限額與交易計劃的情況下刺激經濟,過低的價格就會導致錯失更早完成減排的機會。此時,制定一個價格下限(一個稅種)可能會更好,在減排任務緊迫的情況下尤其如此。一價格下限還能為供減排投資提供確定性和穩定性:最近從英國經驗表明,核能運營商不願投資「無補貼」條款,除非保證碳價格下限(歐盟碳排放交易系統目前尚未提供)。

- 對不確定性的響應能力:在充滿不確定性的世界裡,隨著成本變化,排放費和限額交易系統哪個更有效尚不確定——這取決於減少污染的邊際社會效益(無論是無彈性的還是有彈性的邊際社會效益計劃)隨著治污數量的增加而下降的速度。

- 其他:稅的規模取決於排放量對價格的敏感性。限額與交易的許可價格取決於污染物市場。徵稅可以產生財政收入,但完全拍賣的排放許可證也可以產生同樣的效果。也可實施與之類似的上游總量管制與交易系統。上游碳排放稅可能是最容易管理的。要建立起複雜、綜合性的限額與交易制度安排,其制度要求很高。[100]

命令與控制

指揮和控制是一種規定每個設施或污染源排放限額和遵守方法的規章制度,是減少空氣污染的傳統方法。[2]

命令與控制的規定比以激勵為基礎的方法(如排污費、限額與交易)更為嚴格。例如,為每個污染者設定固定的排放目標績效標準,減排的壓力不能轉移到能夠以更低的成本實現相同目標的公司。因此,總體而言,其執行標準的成本可能會更高。[97]額外的成本將轉嫁給終端消費者。[101]

參見

參考文獻

- ↑ 1.0 1.1 Stavins, Robert N. Experience with Market-Based Environmental Policy Instruments (PDF). Discussion Paper 01-58 (Washington, D.C.: Resources for the Future). 2001-11 [2010-05-20].

Market-based instruments are regulations that encourage behavior through market signals rather than through explicit directives regarding pollution control levels or methods

- ↑ 2.0 2.1 2.2 2.3 Cap and Trade: Key Terms Glossary (PDF). Climate Change 101. Center for Climate and Energy Solutions. 2011-01 [2014-10-27].

- ↑ Allowance Trading. U.S Environment Protection Agency. [Oct 21, 2014].

- ↑ Judson Jaffe; Matthew Ranson; Robert N. Stavins. Linking Tradable Permit Systems: A Key Element of Emerging International Climate Policy Architecture (PDF). Ecology Law Quarterly. 2009, 36 (789) [2010-08-25].

- ↑ Tietenberg, Tom. The Tradable-Permits Approach to Protecting the Commons: Lessons for Climate Change. Oxford Review of Economic Policy. 2003, 19 (3): 400–419. doi:10.1093/oxrep/19.3.400.

- ↑ Stavins, Robert N. Experience with Market-Based Environmental Policy Instruments (PDF). Discussion Paper 01-58. Washington, D.C.: Resources for the Future. 2001-11 [2010-08-25].

- ↑ 7.0 7.1 "Emissions trading schemes around the world", Parliament of Australia, 2013.

- ↑ 8.0 8.1 Teeter, Preston; Sandberg, Jorgen. Constraining or Enabling Green Capability Development? How Policy Uncertainty Affects Organizational Responses to Flexible Environmental Regulations (PDF). British Journal of Management. 2016, 28 (4): 649–665. doi:10.1111/1467-8551.12188.

- ↑ Bayer, Patrick; Aklin, Michaël. The European Union Emissions Trading System reduced CO2 emissions despite low prices. Proceedings of the National Academy of Sciences. 2020-04-02, 117 (16): 8804–8812. ISSN 0027-8424. PMC 7183178

. PMID 32253304. doi:10.1073/pnas.1918128117

. PMID 32253304. doi:10.1073/pnas.1918128117  (英語).

(英語).

- ↑ 10.0 10.1 Cap and Trade 101, Center for American Progress, January 16, 2008.

- ↑ 11.0 11.1 11.2 11.3 Boswall, J. and Lee, R. (2002). Economics, ethics and the environment. London: Cavendish. pp.62–66.

- ↑ Cap and Trade 101. United States Environmental Protection Agency. [2014-10-27].

- ↑ Arthur O'Sullivan and Steven M. Sheffrin. Economics: Principles in Action. New Jersey: Upper Saddle River. 2003. ISBN 0-13-063085-3.

- ↑ How cap and trade works. Environmental Defense Fund. [2014-10-27].

- ↑ Tax Treaty Issues Related to Emissions Permits/Credits (PDF). OECD. [25 Oct 2014].

- ↑ EU Emissions Trading System (EU ETS) . UK Department of Energy and Climate Change. Retrieved 2009-01-19.

- ↑ USEPA's Clean Air Markets web site. US EPA. [2009-11-03].

- ↑ California's climate emissions are falling, but cap-and-trade is not the cause | Near Zero. [2019-01-04].

- ↑ S, Robert; ers; July 10, Media relations|; 2018July 13; 2018. California's cap-and-trade air quality benefits go mostly out of state. Berkeley News. 2018-07-10 [2019-01-04].

- ↑ Center for Climate and Energy Solutions (January 2011). "CAP AND TRADE KEY TERMS GLOSSARY". CLIMATE CHANGE 101: CAP AND TRADE. Retrieved 27 October 2014

- ↑ Why Emission Trading is More Effective Than a Carbon Tax, IETA

- ↑ Burton, Ellison, and William Sanjour (1967) An Economic Analysis of the Control of Sulphur Oxides Air Pollution DHEW Program Analysis Report No. 1967-69 Washington, D.C.: Ernst and Ernst.

- ↑ Burton, Ellison, and William Sanjour. (1968). A Cost-Effectiveness Study of Particulate and SOx Emission Control in the New York Metropolitan Area. NTIS: PB-227 121/1. Contract Number: PH-86-68-37. Washington, D.C.: Ernst and Ernst.

- ↑ Burton, Ellison, and William Sanjour. (1969). A Cost-Effectiveness Study of Air Pollution Abatement in the Greater Kansas City Area. NTIS: PB-227 116/1. Washington, D.C.: Ernst and Ernst.

- ↑ Burton, Ellison, and William Sanjour. (1969). A Cost-effectiveness Study of Air Pollution Abatement in the National Capital Area. NAPCA Contract No. PH 86-68-37, NTIS: PB227110. Washington, D.C.: Ernst and Ernst.

- ↑ Burton, Ellison, and William Sanjour. (1970). Applications of Cost-Effectiveness Analysis to Air Pollution Control. DHEW Contract No. CPA 22-69-17. Washington, D.C.: Ernst and Ernst.

- ↑ Burton, E. S.; Sanjour, William. A Simulation Approach to Air Pollution Abatement Program Planning. Socio-Economic Planning Science. 1970, 4: 147–150. doi:10.1016/0038-0121(70)90036-4.

- ↑ Burton, Ellison S., Edward H. Pechan III, and William Sanjour. (1973). A Survey of Air Pollution Control Models. Rolf A. Deininger, ed. Ann Arbor: Ann Arbor Science Publishers.

- ↑ Burton, Ellison S.; Edward, H. Pechan III; Sanjour, William. Solving the Air Pollution Control Puzzle. Environmental Science and Technology. 1973, 7 (5): 412–5. Bibcode:1973EnST....7..412B. PMID 22283532. doi:10.1021/es60077a011.

- ↑ Voss, Jan-Peter. Innovation processes in governance: the development of emissions trading as a new policy instrument. Science and Public Policy. 2007, 34 (5): 329–343. doi:10.3152/030234207x228584.

- ↑ Coase, Ronald H. The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics. 1960, 3 (1): 1–44. S2CID 222331226. doi:10.1086/466560.

- ↑ Crocker, T. D. (1966). The Structuring of Atmospheric Pollution Control Systems. The Economics of Air Pollution. H. Wolozin. New York, W. W. Norton & Co.: 61–86.

- ↑ Dales, John H. Land, Water, and Ownership. The Canadian Journal of Economics. 1968, 1 (4): 791–804. JSTOR 133706. doi:10.2307/133706.

- ↑ Montgomery, W.D. Markets in Licenses and Efficient Pollution Control Programs. Journal of Economic Theory. 1972-12, 5 (3): 395–418. doi:10.1016/0022-0531(72)90049-X.

- ↑ Gillenwater, Michael; Seres, Stephen. The Clean Development Mechanism: A Review of the First International Offset Program (PDF). Pew Center on Global Climate Change: 6. 2011-03 [2016-11-26].

- ↑ Coniff, Richard (Aug. 2009). "The Political History of Cap and Trade". Smithsonian Magazine. Retrieved 1-13-2011

- ↑ Grimeaud, D, 『An overview of the policy and legal aspects of the international climate change regime’ (2001) 9(2) Environmental Liability 39.

- ↑ Stewart, R, "Economic incentives for environmental protection: opportunities and obstacles", in Revesz, R; Sands, P; Stewart, R (eds.), Environment Law, the Economy and Sustainable Development, 2000, Cambridge University Press.

- ↑ Roos, Joseph A.; Barber, Valerie; Brackley, Allen M. Cap and Trade: Offsets and Implications for Alaska (PDF). 2011-03 [2014-10-27].

- ↑ China's national carbon market to start in 2016 -official. Reuters UK. [2015-09-25].

- ↑ 41.0 41.1 Diesendorf, Mark. Sustainable Energy Solutions for Climate Change. Routledge. 2014-07-14.

- ↑ Ramseur, Jonathan L., Estimating Offset Supply in a Cap-and-Trade Program (PDF), Congressional Research Service: 1, 2010-04-16 [2011-02-15]

- ↑ Map: Pollution hotspots, BBC map of areas that suffer from intense local pollution, BBC News, 2004-12-13. Retrieved 2009-10-19.

- ↑ Chicago Climate Exchange prices. Chicagoclimatex.com. 2009-08-04 [2009-11-03].

- ↑ Weitzman, M. L. Prices vs. Quantities. Review of Economic Studies. 1974-10, 41 (4): 477–491. CiteSeerX 10.1.1.1031.4819

. JSTOR 2296698. doi:10.2307/2296698.

. JSTOR 2296698. doi:10.2307/2296698.

- ↑ Philibert, Cédric. Certainty versus ambition economic efficiency in mitigating climate change (PDF). International Energy Agency Working Paper Series (Paris: International Energy Agency/OECD). 2006-10,. LTO/2006/03 [2010-01-24].

- ↑ Jacoby, D.H.; Ellerman, A.D. The safety valve and climate policy (PDF). Energy Policy. 2004-03, 32 (4): 481–49. doi:10.1016/S0301-4215(03)00150-2. hdl:1721.1/3561.

- ↑ 48.0 48.1 World Development Report 2010: Development and Climate Change (PDF). World Bank. 2010 [2010-04-06].

- ↑ 49.0 49.1 Barker, T.; et al. Mitigation from a cross-sectoral perspective. B. Metz; et al (編). Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC. 2007.

- ↑ Goldemberg, J.; et al. Introduction: scope of the assessment. J.P. Bruce; et al (編). Climate Change 1995: Economic and Social Dimensions of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC. 1996: 31. ISBN 978-0-521-56854-8. doi:10.2277/0521568544.

- ↑ World Bank Group, State and Trends of Carbon Pricing 2019, 2019-06-06 (英語)

- ↑ Kyoto Protocol. UNFCCC. [2009-09-16].

- ↑ Climate Change 2007: Mitigation of Climate Change, Summary for Policymakers from IPCC Fourth Assessment Report (PDF). Working Group III, IPCC: Item 25, page 33. 2007-05-04 [2007-05-10].

- ↑ Robert W., Hahn. The effect of Allowance Allocations on Cap-and-Trade System Performance (PDF). Journal of Law and Economics. 2011-11, 54 (4) [2014-11-22].

- ↑ B. Metz; et al (編). Glossary. Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC. 2007.

- ↑ LULUCF under the Kyoto Protocol. UNFCCC. [2010-04-28].

- ↑ Kyoto Protocol - Targets for the first commitment period. UNFCCC. 2008-05-14 [2009-11-03].

- ↑ Emissions Trading. UNFCCC. [2009-09-16].

- ↑ Yamin, F, Burniaux, J-M ad Nentjes, A, "Kyoto Mechanisms: key issues for policymakers for CoP-6; international environmental agreements" (2001) 1 Politics, Law and Economics 187–218.

- ↑ Haites, E and Yamin, F, "The clean development mechanism:proposals for its operation and governance" (2000) 10 Global Environmental Change 27–45.

- ↑ Global Carbon Mechanisms: Emerging lessons and implications (CTC748). Carbon Trust. 2009-03 [2010-03-31].

- ↑ Acid Rain Program 2007 Progress Report. Clean Air Markets - Air & Radiation. US EPA. 2009-01 [2011-07-25].

- ↑ Carlson, Curtis; Burtraw, Dallas; Cropper, Maureen; Palmer, Karen L. Sulfur dioxide control by electric utilities: What are the gains from trade? (PDF). Journal of Political Economy. 2000, 108 (6): 1292–1326. S2CID 3037737. doi:10.1086/317681.

- ↑ Cross-State Air Pollution Rule (CSAPR). United States Environment Protection Agency. 2011-07-09 [2011-07-10].

- ↑ 65.0 65.1 Cap and Trade. United States Environmental Protection Agency. [2014-10-27].

- ↑ "NOx Budget Trading Program", Environmental Protection Agency. Retrieved 25 April 2017.]

- ↑ "Ozone Fact Sheet", Environmental Protection Agency. Retrieved 25 April 2017.

- ↑ 68.0 68.1 Deschênes, Olivier; Greenstone, Michael; Shapiro, Joseph. Defensive Investments and the Demand for Air Quality: Evidence from the NOx Budget Program. American Economic Review. 2017, 107 (10): 2958–2989. ISSN 0002-8282. doi:10.1257/aer.20131002

.

.

- ↑ Memorandum of Understanding - Regional Greenhouse Gas Initiative

- ↑ Brüning, Kristian; Cohen, Jeff. Beyond the Kyoto six. Carbon Finance. Fulton Publishing. 2008-03-07 [2011-07-26].

- ↑ Regional Greenhouse Gas Initiative: The World’s Carbon Markets: A Case Study Guide to Emissions Trading

- ↑ 72.0 72.1 72.2 Jones, B.; et al. Appendix 1.2 Climate Change: Economic Impact and Policy Responses. World Economic and Financial Surveys, World Economic Outlook, Globalization and Inequality. IMF: 64. 2007-10 [2010-04-26].

- ↑ Climate Change: The European Union's Emissions Trading System (EU ETS)

- ↑ Britain, California to join forces on global warming. The Washington Times. 2006-07-31 [2009-11-03].

- ↑ 75.0 75.1 "The EU Emissions Trading System (EU ETS)"

- ↑ 76.0 76.1 76.2 Chapter 4: Carbon markets and carbon price. Building a low-carbon economy – The UK's contribution to tackling climate change. Committee on Climate Change. 2008-12: 140–149.

- ↑ Grubb, M.; et al. Climate Policy and Industrial Competitiveness: Ten Insights from Europe on the EU Emissions Trading System (PDF). Climate Strategies: 11. 2009-08-03 [2017-04-25].

- ↑ Kanen, J.L.M. "Carbon Trading & Prcing". Fulton Publishing (December 2006), pp. 68–69.

- ↑ EU action against climate change (PDF). European Commission: 24. 2007 [2017-04-25].

- ↑ Norwegian Ministry of the Environment. The Norwegian Government accepts to include the EU Emissions Trading Directive in the EEA agreement. European Commission: 24. 2007 [2010-08-03].

- ↑ Economic Survey of Norway 2010: Sustainable development: climate change and fisheries policies. Organization for Economic Co-operation and Development. 2010 [2017-04-25].

- ↑ EU greenhouse gas emissions and targets. European Commission. [2014-10-23].

- ↑ 83.0 83.1 Tu, Zhengge; Shen, Renjun. Can China's Industrial SO2 Emissions Trading Pilot Scheme Reduce Pollution Abatement Costs?. Sustainability. 2014, 6 (11): 7621–7645. S2CID 17764664. doi:10.3390/su6117621

.

.

- ↑ 84.0 84.1 China considers national pollution permit trading. Under2 Coalition. 2014-01-14 [2018-09-08].

- ↑ 85.0 85.1 85.2 China Looks Towards Next Steps For Implementing National Carbon Market. ICTSD. 2018-01-18.

- ↑ China could launch national carbon market in 2016. CLIMATE HOME.

- ↑ Andrews-Speed, Philip. China's Energy Policymaking Processes and Their Consequences. The National Bureau of Asian Research Energy Security Report. 2014-11 [2014-12-24].

- ↑ Factbox: Carbon trading schemes around the world. Reuters. [2015-09-25].

- ↑ Feng, Emily. China moves towards launch of carbon trading scheme. Financial Times. 2017-12-19.

- ↑ China to Launch World's Largest Emissions Trading System. UNFCCC. 2017-12-19.

- ↑ 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要. 中國政府網. 2021-03-13.

- ↑ "Majority of Poll Respondents Say U.S. Should Limit Greenhouse Gases", Washington Post. 25 June 2009.

- ↑ "Poll Position: New Zogby Poll Shows 71% Support for Waxman-Markey", Wall Street Journal. 11 Aug. 2009

- ↑ "Poll: Americans Support Strong Climate, Energy Policies",Yale Climate & Energy Institute

- ↑ 95.0 95.1 Roberts, David. What can we learn from polls on cap-and-trade?. Grist. 26 Jun 2009 [2014-10-27].

- ↑ Chomitz, Kenneth M. Evaluating Carbon Offsets from Forestry and Energy Projects: How Do They Compare?. Policy Research Working Paper Series 2357. World Bank. 1999. SSRN 630729

.

.

- ↑ 97.0 97.1 97.2 Rosen, Harvey S.; Gayer, Ted. Public Finance. New York: McGraw-Hill Irwin. 2008: 90–94. ISBN 978-0-07-351128-3.

- ↑ 98.0 98.1 Burney, Nelson E. Carbon Tax and Cap-and-trade Tools : Market-based Approaches for Controlling Greenhouse Gases. New York: Nova Science Publishers, Inc. 2010. ISBN 9781608761371.

- ↑ Durning, Alan. carBon tax vS. cap and trade (PDF). Cap and Trade 101 a Federal Climate Policy Primer. 2009-07: 28 [2014-10-27].

- ↑ Calel, Raphael, "The Language of Climate Change Policy", 2010.

- ↑ Yujie Lu; Xinyuan Zhu; Qingbin Cui. Effectiveness and equity implications of carbon policies in the United States construction industry. Building and Environment (Elsevier Ltd.). 2012, 49: 259–269. doi:10.1016/j.buildenv.2011.10.002.

外部連結

關於排放權交易

- The Carbon Folly: Policymakers have settled on 'emissions trading' as their favorite global-warming fix. But it isn't working. by Emily Flynn Vencat for Newseek, March 12, 2007

- Emissions trading: The carbon game news@nature.com Nov. 17, 2004

- Ministers know emissions trading is a red herring and won't work, by George Monbiot, The Guardian, December 19, 2006

- Uhhh, explain that carbon credit deal again please - Gene Logsdon

- Carbon trading's real colours by Clare Davidson, BBC News, May 16, 2006

- US EPA's Acid Rain Program

- Australasian Emissions Trading Forum

- ClimateTop50 Emissions Trading Websites

- Illinois' Emissions Reduction Market System

- Texas' Emissions Banking and Trading program

- International Emissions Trading Association

- Carbon Trading: A Critical Conversation on Climate Change, Power and Privatisation edited by Larry Lohmann, the Corner House

- Obscenity of Carbon Trading by Kevin Smith, Carbon Trade Watch, BBC News, Science and Nature

關於碳排放交易

- Reuters InterActive - Leading online community for carbon market and climate policy professionals

- GHG Emissions Project Development - Project Development & Financing Analysis Tools

- Gryphon Carbon Consultancy - carbon price analysis

- Point Carbon - independent carbon market analysis provider

- International Emissions Trading Association

- https://web.archive.org/web/20061209022829/http://www.hm-treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/sternreview_index.cfm The Stern Review on the economics of climate change] - Chapters 14 and 15 have extensive discussions on emission trading schemes and carbon taxes

- The Case Against Carbon Trading - Rising Tide Factsheet

- Carry On Polluting - Comment and analysis piece by Larry Lohmann, published in New Scientist magazine on the 2nd December 2006

- Ways Forward - Chapter 5 of the book, "Carbon Trading: A Critical Conversation on Climate Change, Privatisation and Power", published October 2006 by Dag Hammarskjöld Foundation, Durban Group for Climate Justice and The Corner House.

- The New Carbon Cycle Blog dedicated to using carbon markets to harmonize human activities and economies with natural climate systems and cycles.

- EU shows carbon trading is not cutting emissions