| 大鯢屬 化石時期:23.03–0 Ma 中新世至今 | |

|---|---|

| |

| 日本大鯢 | |

| 生物分類法 | |

| 域: | 真核域 Eukaryota |

| 界: | 動物界 Animalia |

| 門: | 脊索動物門 Chordata |

| 亞門: | 脊椎動物亞門 Vertebrata |

| 綱: | 兩棲綱 Amphibia |

| 目: | 有尾目 Urodela |

| 科: | 隱鰓鯢科 Cryptobranchidae |

| 屬: | 大鯢屬 Andrias Tschudi, 1837 |

| 種 | |

大鯢(學名:Andrias)是隱鰓鯢科的一個屬,又名𩷍(音同「役」)。分布於亞洲,現存有中國大鯢、華南大鯢、江西大鯢和日本大鯢四個種,可在中國、日本的溪澗、池塘里發現,一般壽命50至60年,有說能生存達80至100年。中國大鯢俗稱「娃娃魚」,取自其叫聲像嬰兒啼哭的傳說;日本大鯢俗稱「大山椒魚」,源於其身有山椒味道。

現存的四種大鯢中,最大的中國大鯢身長可達1.8米,日本大鯢身長可達1.5米,隱鰓鯢身長可達0.75公尺。共通點是體形扁長,四肢很短,前肢4指,後肢5趾,趾間有蹼,有一短而側扁的尾巴。不知者或誤以為魚類,其實屬兩棲動物,水中用鰓呼吸,水外用肺兼皮膚呼吸,皮膚只有黏膜,沒有鱗片覆蓋。

它們於夜間覓食,以魚類和甲殼類動物為食糧,但由於視力不佳,只能藉由頭和身體知覺去偵測水壓改變來捕食獵物。

在交配季節,它們會游向上游,在卵受精後,雄性會保護幼鯢至少六個月,直到它們有能力自行獵食為止。

1726年,一個瑞士醫生Johann Jacob Scheuchzer發現了一個化石,而這個化石被一位有宗教狂熱的自然科學家視為是在聖經中所描述的大洪水期間有罪人類的遺骸,並稱之為洪水證人。1802年,荷蘭的泰勒斯博物館買下了這個化石(至今仍是其館藏),到了1812年,化石被喬治·居維葉驗證為大鯢。

物種

現存

| 圖片 | 學名 | 俗名 | 分布地區 |

|---|---|---|---|

|

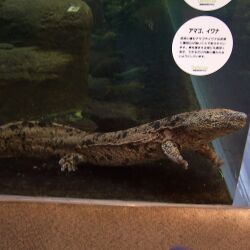

Andrias japonicus | 日本大鯢 | 日本 |

|

Andrias davidianus | 中國大鯢 | 中國 |

|

Andrias sligoi | 華南大鯢 | 中國華南地區(珠江盆地) |

| File:Andrias jiangxiensis (10.24272j.issn.2095-8137.2022.101) Figure 6.jpg | Andrias jiangxiensis | 江西大鯢 | 中國江西省靖安縣官莊鎮 |

根據系統發生樹的研究,本屬可能含有更多種,其中中國大鯢可能為至少五個不同物種的複合種[1]。華南大鯢原先也被認為是中國大鯢的異名,直到2019年才被確立為單一物種[2]。

2022年於中國江西省靖安縣官莊鎮發現的江西大鯢被確認為中國首個遺傳身份明確且野外穩定繁殖的大鯢純種種群[3]。

已滅絕

- † 薛氏鯢(Andrias scheuchzeri)

- †Andrias bohemicus(捷克,中新世)

- †Andrias matthewi(加拿大薩斯喀徹溫省及美國內布拉斯加州與科羅拉多州,中新世)

參見

參考文獻

- ↑ 5 Giant Salamander Species Identified—And They're All in Danger. National Geographic News. 2018-05-29 [2018-12-24].

- ↑ Turvey, Samuel T.; Marr, Melissa M.; Barnes, Ian; Brace, Selina; Tapley, Benjamin; Murphy, Robert W.; Zhao, Ermi; Cunningham, Andrew A. Historical museum collections clarify the evolutionary history of cryptic species radiation in the world's largest amphibians. Ecology and Evolution. 2019, 0 (18): 10070–10084. ISSN 2045-7758. PMC 6787787

. PMID 31624538. doi:10.1002/ece3.5257 (英語).

. PMID 31624538. doi:10.1002/ece3.5257 (英語).

- ↑ Chai, Jing; Lu, Chen-Qi; Yi, Mu-Rong; Dai, Nian-Hua; Weng, Xiao-Dong; Di, Ming-Xiao; Peng, Yong; Tang, Yong; Shan, Qing-Hua; Wang, Kai; Liu, Huan-Zhang; Zhao, Hai-Peng; Jin, Jie-Qiong; Cao, Ru-Jun; Lu, Ping; Luo, Lai-Chun; Murphy, Robert W.; Zhang, Ya-Ping; Che, Jing. Discovery of a wild, genetically pure Chinese giant salamander creates new conservation opportunities. Zoological Research. 2022-05-18, 43 (3): 469–480 [2023-03-21]. doi:10.24272/j.issn.2095-8137.2022.101.