| 康乃馨革命 Revolução dos Cravos | |||

|---|---|---|---|

| 葡萄牙民主轉型與冷戰的一部分 | |||

| |||

| 日期 | 1974年4月25日 | ||

| 地點 | |||

| 起因 | 極權主義、葡萄牙殖民地戰爭 | ||

| 目標 | 政權更替、民主化、殖民地獨立 | ||

| 方法 | 政變、 公民抵抗 | ||

| 結果 | |||

| 衝突方 | |||

| 領導人物 | |||

| 傷亡 | |||

| 4人死亡 | |||

歷史系列條目 |

|---|

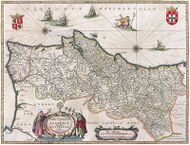

| 葡萄牙歷史 |

|

| 葡萄牙歷史年表 |

康乃馨革命(葡萄牙語:Revolução dos Cravos),又稱四二五革命,指葡萄牙首都里斯本於1974年4月25日發生的一次政變。

第二次世界大戰後,殖民帝國英國及法國等紛紛自願或被迫放棄其殖民地;葡萄牙的薩拉查軍政權卻拒絕放棄其殖民地,因此它仍然維持著相對龐大的殖民帝國。葡萄牙憑藉加入美國領導的北約,嘗試抵抗殖民地發起的去殖民地化浪潮,並因此爆發了殖民戰爭(1961年-1974年)。

長久的戰爭和龐大的軍費,令薩拉查軍政權失去了很多葡國人民,特別是中下級軍官的支持。這些中下級軍官組成了「武裝部隊運動」(簡稱MFA),於1974年4月25日在里斯本發起政變,期間並有很多平民自發參與。在政變期間,民眾將康乃馨插在軍人們的步槍上[1],康乃馨革命便由此而來。此革命推翻了20世紀西歐為期最長的獨裁政權(42年),時任葡萄牙總統阿梅里科·托馬斯和時任葡萄牙總理馬爾塞洛·卡埃塔諾下台,之後引發了兩年混亂的「過渡時期」,政府更替頻繁,10年內更換15個總理。此後政府宣佈實行非殖民化政策,放棄海外殖民地,導致世界各殖民地紛紛脫離葡國統治獨立。然而因撤離時未有善後,前殖民地莫三比克、安哥拉獨立後隨即爆發多年內戰,葡萄牙被迫收容多達100萬葡裔難民(在葡萄牙稱之為「歸僑」)。

與普通暴力革命相對比,葡萄牙康乃馨革命者及軍方採用和平方式來達成目標,而沒有經過大規模的暴力衝突獲得成功。為紀念此日,葡萄牙把4月25日定為自由日。

背景

從1961年,葡萄牙在非洲的殖民地(包括莫三比克、剛果、安哥拉、幾內亞)就開始爆發獨立運動,與葡萄牙殖民軍展開鬥爭,為此薩拉查和卡埃塔諾的選擇就是把越來越多的預算用於殖民管理和軍事開支,導致葡萄牙在國際上日趨孤立,內部反對聲浪不斷,並遭遇國際制裁。

到70年代初,葡萄牙的軍隊已經無法繼續維持下去,而且也看不到任何政治調解的方案。長期的戰爭導致葡萄牙國內陷入輿論兩極分化,左翼的學生和反戰活動家通過非法移民(到美國和法國)來躲避徵兵,而右翼激進分子則希望在新法西斯主義和革命民族主義的指導下,繼續維持葡萄牙帝國專制政權。

在這種大環境下,武裝部隊運動(MFA)從1974年開始運作,他們的目標是將葡萄牙從新國家體制中解放出來,並且挑戰新的軍事法[2]。這個組織的主要成員是下級軍官和年輕的軍事學院畢業生,他們之間完成了一個簡短但有效的培訓課程。

過程

1974年2月,總理卡埃塔諾與斯皮諾拉在軍官晉升法則和葡萄牙殖民政策方面的分歧越來越大,最終卡埃塔諾決定解除斯皮諾拉在葡屬幾內亞軍隊的指揮權。兩者決裂後,幾位反對繼續殖民戰爭的軍官立刻組成了武裝部隊運動(MFA),策劃以軍事政變的方式推翻現政府。MFA的領導人是維克托·阿爾維斯,奧特羅·薩拉伊瓦·德·卡瓦略以及後來加入的塞爾蓋羅·馬亞。這個組織同時也得到了其他支持斯皮諾拉和軍事民主化改革的軍官的支持。也有人推測,後來當選總統的弗朗西斯科·達科斯塔·戈麥斯才是運動的真正領導者。

政變有2個秘密的信號,首先是4月24日晚上10點55分里斯本電台(Emissores Associados de Lisboa)播放了保羅·德·卡瓦略的《在再見之後》(E depois do adeus,也是歐洲歌唱大賽的曲目),這提醒軍官和士兵開始進行政變。第二個信號是4月25日凌晨的0點20分,由文藝復興電台(Rádio Renascença)播放《格蘭多拉,黑城》(Grândola, Vila Morena,澤卡·阿方索的作品,當時他的作品已經被當局禁止播放),通過這兩首曲子MFA釋放出徹底接管本國政權的信號。

6個小時後,卡埃塔諾政府被迫做出讓步。MFA在廣播中呼籲平民呆在家中,但是仍然有數千名葡萄牙人走上街頭與政變軍人走在一起,為他們提供支持。特別有紀念意義的是在里斯本花卉市場,一些政變士兵將康乃馨插入到他們的槍管之中,這個畫面通過電視向全世界播放[3],因此這次革命得名為「康乃馨革命」。雖然在政變開始前並沒有出現大規模的遊行示威,但是平民的自發參與將這場革命定位為「由激進的軍官、士兵、工人和農民領導的大眾革命,用社會主義和民主的語言推翻了陳舊的薩拉查獨裁統治。」

卡埃塔諾在里斯本憲兵和國家共和衛隊的總部尋求避難,這座建築被MFA團團包圍,迫使他將權力轉交給斯皮諾拉將軍。之後,卡埃塔諾和總統阿梅里科·托馬斯流亡巴西。卡埃塔諾在那裡度過餘生。鄰國西班牙也在密切關注這場革命,因為政府以及反對派也在籌備獨裁者弗朗哥死後的政治格局。弗朗哥本人則是在第二年去世,西班牙隨即也走上了民主轉型的道路。

在政變當日,有四名平民被安全總局下屬的政府軍士兵射殺,涉案人員被MFA逮捕。

後續

政變之後,葡萄牙政權由救國軍政府所控制,經歷了短時間的政治動盪。這段時間被稱為「正在推進的革命進程」(葡萄牙語:Processo Revolucionário Em Curso,縮寫:PREC)。

以斯皮諾拉將軍(革命後就任總統)為代表的保守勢力和MFA激進分子矛盾開始激化,兩者公然進行對抗,最終斯皮諾拉被迫任命MFA的關鍵人物擔任高級安全職務。右翼軍人試圖發動一場反政變,但未能成功,反而導致斯皮諾拉被解職(本人流亡到巴西)。MFA內部同樣出現矛盾,左翼(與葡萄牙共產黨關係密切)和溫和派(與葡萄牙社會黨結盟)之間爆發嚴重內訌,最終導致MFA分裂和解體。

PREC的階段一直持續到1975年11月25日再次發生親共產主義政變和溫和派的反政變(溫和派獲得最終勝利),導致自由民主派和共產主義者之間不斷發生摩擦[4]。葡萄牙的第一次自由選舉在革命的一周年,即1975年4月25日舉行,並制定新憲法,取代了新國家體制下的1933年憲法。1976年再次進行選舉,最終由馬里奧·蘇拉雷斯領導的社會黨政府成功執政。

對殖民地的影響

非洲

葡萄牙王國曾據有的殖民地,如非洲的安哥拉和莫三比克等地,自從葡萄牙當局在康乃馨革命爆發後宣布非殖民化,容許殖民地獨立,葡萄牙政府與駐軍不像英國、法國一樣有序撤出並讓前殖民地保留殖民地法律,造成非洲前葡屬殖民地一獨立就陷入權力真空,各派系與被捲入的周遭鄰國爆發了內戰(莫三比克內戰、安哥拉內戰);尤其是安哥拉內戰,交戰雙方分別獲得古巴(左派游擊隊)和南非(右翼殖民政府)的支持,一度加劇了內戰情勢。

東帝汶

由於康乃馨革命的影響,葡萄牙政府宣布放棄所有海外葡屬殖民地,其中包含東帝汶。

但當東帝汶的葡萄牙駐軍撤出之後,印尼的軍政府在未得到葡萄牙同意下趁勢派兵、強行侵占東帝汶;由於受到葡萄牙文化的深遠影響,信奉天主教的東帝汶人對以伊斯蘭教為主的印尼社會及印尼軍人政權的獨裁統治產生了強烈的反抗意識,進而爆發了長達24年的獨立鬥爭,直至1998年蘇哈托倒台;東帝汶於1999年通過獨立公投,並於2002年正式獨立、同時加入聯合國。但因印尼的反對和新加坡的擔憂[5],東帝汶在當時無法直接加入東協,只能繼續尋找鄰國協助以符合相關條件與要求[6]。

澳門

1557年,葡萄牙人進攻香港失利後,明朝當局曾將澳門租借給葡萄牙商人。而直至1887年,葡萄牙政府與清朝政府簽訂了有效期為40年的《中葡和好通商條約》,1928年期滿失效後,澳門成為葡萄牙「永居管理」之地[7]。

1975年,葡萄牙臨時政府宣佈放棄所有海外殖民地,以「給予殖民地自由」方式打算把澳門歸還中國[8]。雖然一二·三事件後,親共派實際上控制了澳門事務,但中華人民共和國當時尚未與葡萄牙建立外交關係,加上為防止澳門、香港走向獨立,故此以「拒絕按照殖民地方式處理香港、澳門回歸問題的基本原則」拒絕接收[8],而將澳門視為特殊地區。原本葡萄牙軍隊在澳門有駐軍,而葡國駐澳軍隊在1974年康乃馨革命爆發後在1975年12月31日全部撤出,澳門於1976年1月自立軍事化保安部隊。當時,中國仍拒絕承認葡萄牙的左翼軍政府,加之中國希望繼續對澳門作長期利用,故並不希望立即收回澳門主權。1976年,《澳門組織章程》和《葡萄牙共和國憲法》先後頒佈,承認澳門是「葡萄牙管治下的中國領土」。葡萄牙維持對澳門的統治直至1999年12月19日。

1979年中葡建交,之後在中葡談判後,於1988年葡中雙方簽訂《中葡聯合聲明》,確認澳門於1999年12月20日回歸中國。

遺產

1962年11月5日里斯本修建了著名的4月25日大橋,實際上在1966年建成通車的時候,它的名字是以當時的獨裁者兼總理安東尼奧·德·奧利維拉·薩拉查命名的,即「薩拉查大橋」。1974年康乃馨革命之後,這座橋正式更名為4月25日大橋以紀念這場革命。從橋的主柱上面把「Salazar(薩拉查)」的標誌拆下並塗上「25 de Abril(4月25日)」的電影畫面被記錄了下來。

除了這座大橋以外,其他很多葡萄牙的街道和廣場都被命名為「vinte e cinco de Abril(即4月25日)」。

4月25日也是葡萄牙的國定假日——自由日,由國家發起並自發紀念革命後取得的公民自由和政治自由。除了在1974年的革命之外,在1975年的同一天,葡萄牙舉行了民主政體下的第一次選舉。

澳門回歸前,澳門市政廳把南灣湖兩處街道命名為四月二十五日前地(Praceta 25 de Abril)及四月二十五日街(Rua 25 de Abril),同時自由日也是澳門公眾假期;主權移交後被取消,以澳門特別行政區成立紀念日取而代之。

參見

參考文獻

- ↑ 塞繆爾‧杭廷頓,《第三波:二十世紀末的民主化浪潮》,台北:五南出版,2014,頁16。

- ↑ Movimento das Forças Armadas (1974-1975). Projecto CRiPE- Centro de Estudos em Relações Internacionais, Ciência Política e Estratégia. 03-05-2007 [2021-10-26] (葡萄牙語).

- ↑ Liz Dee. The Carnation Revolution – A Peaceful Coup in Portugal. Association for Diplomatic Studies & Training. 2015-04-13 [2021-10-26] (英語).

- ↑ ENTREVISTA COM ALPOIM CALVÃO. Universidade de Coimbra. [2021-10-27] (葡萄牙語).

- ↑ 楊仁賢. 東帝汶想進東協 新加坡為何反對?. 臺灣: 聯合新聞網. 2011年6月16日 [2020年5月19日] (繁體中文(中國台灣)). 已忽略文本「archive」 (幫助)

- ↑ 黃偉曼. 东帝汶外长访新 与维文讨论加入亚细安事宜. 新加坡: 聯合早報. 2019年7月9日 [2020年5月19日] (簡體中文(新加坡)).

- ↑ 中新社:澳門回歸路之五《中葡和好通商條約》是怎麼簽定的?. [2017-05-16].

- ↑ 8.0 8.1 1975年“澳门归还风波”. [2017-05-16].

延伸閱讀

- Barker, Collin. Revolutionary Rehearsals. Haymarket Books. First Edition, 1 December 2002. ISBN 1-931859-02-7.

- Phil Mailer, Portugal: The Impossible Revolution? (All sixteen chapters and the introduction by Maurice Brinton)

- Ferreira, Hugo Gil, and Marshall, Michael William. "Portugal's Revolution: 10 years on". Cambridge University Press, 303 pages, 1986. ISBN 0-521-32204-9

- Green, Gil. Portugal's Revolution. 99 pages. International Publishers. First Edition, 1976. ISBN 0-7178-0461-5.

- Mailer, Phil. Portugal: The Impossible Revolution? PM Press. 2nd ed. 2012. ISBN 978-1-60486-336-9

- Maxwell, Kenneth, 'Portugal: "The Revolution of the Carnations", 1974–75', in Adam Roberts and Timothy Garton Ash (eds.), Civil Resistance and Power Politics: The Experience of Non-violent Action from Gandhi to the Present. Oxford & New York: Oxford University Press, 2009, pp. 144–161. ISBN 978-0-19-955201-6.

- Wise, Audrey. Eyewitness in Revolutionary Portugal. Bertrand Russell Peace Foundation for Spokesman Books, 72 pages, 1975

- Wright, George. The Destruction of a Nation: United States Policy Towards Angola Since 1945, ISBN 0-7453-1029-X