| 江東郡 | |

|---|---|

| 朝鮮語名稱轉寫 | |

| • 諺文 | 강동군 |

| • 漢字 | 江東郡 |

| • 文化觀光部2000年式 | Gangdong-gun |

| • 馬科恩-賴肖爾表記法 | Kangdong-gun |

| |

| 國家 | |

| 下級行政區 | 1邑9勞動者區18里 |

| 面積 | |

| • 總計 | 516 平方公里(199 平方英里) |

| 人口 | |

| • 總計 | 221,539[1]人 |

| • 密度 | 429人/平方公里(1,110人/平方英里) |

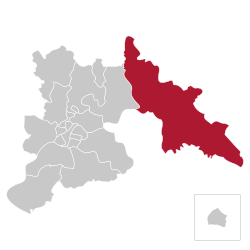

江東郡(韓語:강동군/江東郡 Kangdong gun )是朝鮮民主主義人民共和國平壤市的一個郡,位於該市東部。

地理

位於平壤市東部郊外,郡名的意為位於大同江東側。

江東郡遠離平壤主城區,城市化率較低,除郡中心區外皆為農村。

歷史

遠古至泰封

668年(新羅文武王八年),今江東郡成為統一新羅的領土。統一新羅國境北界大約在大同江口和元山一線,江東郡位於邊界附近,其後220年間一直是與北方少數民族發生武力衝突的最前線。

麗元時期

早在高麗時代的1136年(金天會十四年),就設置了江東縣。

李朝前期(1392年-1866年)

李氏朝鮮初年,江東縣長官稱「縣監」,三登縣長官稱「縣令」。兩縣隸屬於平安道。1435年(明宣宗宣德十年),江東人郭巨毆打縣監,江東縣被廢縣,合併到三登縣,縣治遷至原江東縣內。三登縣人口稀少,很難承擔朝貢的迎送和貿易。為此,朝鮮世宗於1438年(明英宗正統三年)和1440年(明英宗正統五年)兩次積極推行人口遷移政策,將朝鮮半島南部慶尙道、全羅道、忠淸道三道的居民遷居江東,至此,三登縣人口始繁盛。1482年(明憲宗成化十八年),江東縣再次從三登縣分離出來。壬辰倭亂期間,倭軍占領平壤時,李鎰率五千名軍士在江東縣布陣,參加了平壤收復作戰。1811年(清仁宗嘉慶十六年),江東縣監李晉淵率部鎮壓洪景來起義。

1895年,江東縣更名為江東郡,1896年(朝鮮高宗建陽元年)改為平安南道下屬的一個郡。

近現代

朝鮮日占時期,由於地下資源豐富,日本帝國主義在經濟上肆意掠奪,強制開採並使用勝湖裡的水泥和各地的無煙煤礦資源。日本殖民者對資源的肆意掠奪和對人民的肆意壓迫引發了當地人民的反帝鬥爭,江東郡的青年積極參與了朝鮮王朝末期以來的義兵運動,獻身於保衛國權的愛國運動。以江東郡為中心活躍的義兵將領有金成律、金興錫、朴長孫、徐光道、申炳斗、張正元、鄭洪根等。主要在三登地方展開游擊戰,擾亂了日本殖民者。由於江東郡人民犧牲頗巨,資源也被大量掠奪,所以當地人民對朝鮮解放的喜悅比朝鮮其他任何地區都激烈。

1914年行政規劃重整中,和三登縣合併。1941年10月1日,晚達面升格成為勝湖邑。1945年8月日本投降時,江東郡擁有1邑5面(勝湖邑・江東面・三登面・元灘面・高泉面・鳳津面)。

當代

1952年12月,朝鮮進行地方行政規劃重編,勝湖邑一帶分離成為勝湖郡,成川郡一部分編入江東郡。

1983年3月,本郡由平安南道編入平壤。

交通

鐵路

高速公路

|

平壤市三石區域 | 平安南道成川郡 |

平安南道成川郡 |

|

| 黃海北道勝湖郡 | 平安南道檜倉郡 | |||

| ||||

| 黃海北道祥原郡 | 黃海北道延山郡 |

平安南道檜倉郡 |

- ↑ 以2008年10月朝鮮內閣中央統計局人口住宅總調查統計數據為基準