| 互聯網 |

|---|

| 「Internet」的各地常用譯名 | |

|---|---|

| 中國內地 | 互聯網 |

| 中國台灣 | 網際網路 |

| 港澳 | 互聯網 |

| 馬新 | 互聯網 |

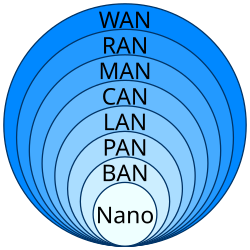

| 電腦網絡類型 (順序按覆蓋範圍) |

|---|

|

互聯網(英語:Internet)是指20世紀末期興起電腦網絡與電腦網絡之間所串連成的龐大網絡系統。這些網絡以一些標準的網絡協定相連。它是由從地方到全球範圍內幾百萬個私人、學術界、企業和政府的網絡所構成,透過電子、無線和光纖網絡技術等等一系列廣泛的技術聯繫在一起。互聯網承載範圍廣泛的資訊資源和服務,比方說相互關聯的超文字檔案,還有萬維網(WWW)的應用、電子郵件、通話,以及檔案共用服務。

互聯網的起源可以追溯到1960年代美國聯邦政府委託進行的一項研究,目的是建立容錯與電腦網絡的通信[1]。互聯網的前身ARPANET最初在1980年代作為區域學術和軍事網絡連接的骨幹。1980年代,NSFNET成為新的骨幹而得到資助,以及其他商業化擴展得到了私人資助,這導致了全世界網絡技術的快速發展,以及許多不同網絡的合併結成更大的網絡[2]。到1990年代初,商業網絡和企業之間的連接標誌着向現代互聯網的過渡[3]。儘管互聯網在1980年代只被學術界廣泛使用,但商業化的服務和技術,令其極快的融入了現代每個人的生活。

詞彙區別

互聯網並不等同萬維網,互聯網是指凡是能彼此通信的裝置組成的網絡就叫互聯網,指利用TCP/IP通訊協定所建立的各種網絡,是國際上最大的互聯網,也稱「國際互聯網」。萬維網是一個由許多互相連結的超文字組成的系統,透過互聯網存取。在此定義下,萬維網是互聯網的一項服務。不過多數民眾並不區分兩者,常常混用。

歷史

在20世紀50年代,通信研究者認識到需要允許在不同電腦用戶和通信網絡之間進行常規的通信。這促使分散網絡、排隊論和封包交換的研究。1960年,美國國防部高等研究計劃署(DARPA)出於冷戰考慮建立的ARPANET引發技術進步並使其成為互聯網發展的中心。ARPANET的發展始於兩個網絡節點,由倫納德·克萊因羅克帶領的加利福尼亞大學洛杉磯分校的網絡測量中心與加利福尼亞州門羅帕克斯坦福國際研究院(SRI)道格拉斯·恩格爾巴特的NLS系統兩個節點之間連接。第三個節點是加利福尼亞大學聖塔芭芭拉分校,第四個節點是猶他大學。到1971年底,已經有15個節點連接到ARPANET[4][5]。1973年6月,挪威地震陣列所(NORSAR)連接到ARPANET成為美國本土之外的第一個網絡節點[6][7][8]。

1974年,羅伯特·卡恩和文頓·瑟夫提出TCP/IP,定義在電腦網絡之間傳送報文的方法(他們在2004年也因此獲得圖靈獎[9][10])。1986年,美國國家科學基金會建立了美國國家超級電腦應用中心與學術機構之間互聯基於TCP/IP技術的骨幹網絡NSFNET,速度由最初的56kbit/s,接着為T1(1.5Mbit/s),最後發展至T3(45Mbit/s)[11]。NSFNET於1988至1989年擴展到歐洲、澳洲、新西蘭和日本的學術和研究組織[12][13][14][15]。商業互聯網服務提供商(ISP)於1989年在美國和澳洲成立[16]。ARPANET於1990年退役[17]。

1989年中期,MCI Mail和CompuServe與互聯網建立連接,並且向50萬大眾提供電子郵件服務[18]。1990年3月,康奈爾大學和歐洲核子研究中心(CERN)之間架設NSFNET和歐洲之間的第一條高速T1(1.5Mbit/s)連接[19]。六個月後,添·柏納斯-李編寫第一個網頁瀏覽器[20]。到1990年聖誕節,添·柏納斯-李建立運行萬維網所需的所有工具:超文字傳輸協定(HTTP)[21]、超文字標記語言(HTML)、第一個網頁瀏覽器、第一個網頁伺服器[22]和第一個網站[23]。到1995年,NSFNET退役時,互聯網在美國已完全商業化,從而解除最後的商業流量限制[24]。

互聯網的成功,可從「Internet」這個術語的大、小寫分化窺知一二。最初,互聯網一詞代表那些使用IP協定架設而成的網絡,而今天,它已引申泛指各種類型的網絡,不再侷限於IP網絡。於是以小寫的互聯網(internet,開頭的「i」是小寫字母)為任何分離的實體網絡之集合,這些網絡以一組通用的協定相連,形成邏輯上的單一網絡。而大寫的互聯網(Internet,開頭的「I」是大寫字母)專指前身為ARPANET,後使用IP協定將各種實體網絡連結成此單一邏輯網絡。大寫的互聯網是小寫互聯網的其中一種形式,反過來卻不然。[25]2002年起,有學者開始提議將「internet」一詞用小寫表示,理由是互聯網已經成為人類生活的一部分,失去專有的意義;2016年,美聯社認為「互聯網」已和「電話」一樣成為一件一般的事物,不具有專屬商標的意義,於是開始在其格式手冊中規定「internet」和「web」一詞全部小寫,紐約時報也隨後跟進,[26]但同時亦有媒體提出不同意見[27]。

連接技術

任何需要使用互聯網的電腦必須透過某種方式與互聯網進行連接。互聯網接入技術的發展非常迅速,頻寬由最初的14.4Kbps發展到目前的100Mbps甚至1Gbps頻寬,接入方式也由過去單一的電話撥號方式,發展成現在多樣的有線和無線接入方式,接入終端也開始朝向流動裝置發展。並且更新更快的接入方式仍在繼續地被研究和開發。

架構

| 互聯網協定套組 |

|---|

| 應用層 |

| 傳輸層 |

| 網絡層 |

| 連結層 |

最頂層的是一些應用層協定,這些協定定義了一些用於通用應用的數據報結構,包括FTP及HTTP等。中間層是UDP協定和TCP協定,它們用於控制數據流的傳輸。UDP是一種不可靠的數據流傳輸協定,僅為網絡層和應用層之間提供簡單的介面。而TCP協定則具有高的可靠性,透過為數據報加入額外資訊,並提供重發機制,它能夠保證數據不丟包、沒有冗餘包以及保證封包的順序。對於一些需要高可靠性的應用,可以選擇TCP協定;而相反,對於效能優先考慮的應用如串流媒體等,則可以選擇UDP協定。

最底層的是互聯網協定,是用於報文交換網絡的一種面向數據的協定,這一協定定義了封包在網際傳送時的格式。目前使用最多的是IPv4版本,這一版本中用32位元定義IP位址,儘管地址總數達到43億,但是仍然不能滿足現今全球網絡飛速發展的需求,因此IPv6版本應運而生。在IPv6版本中,IP位址共有128位元,「幾乎可以為地球上每一粒沙子分配一個IPv6地址」。IPv6目前並沒有普及,許多互聯網服務提供商並不支援IPv6協定的連接。但是,可以預見,將來在IPv6的幫助下,任何家用電器都有可能連入互聯網。

服務

互聯網承載着眾多應用程式和服務,包括萬維網、社交媒體、電子郵件、流動應用程式、多人電子遊戲、互聯網通話、檔案分享和串流媒體服務等。提供這些服務的大多數伺服器寄存於數據中心,並且透過高效能的內容傳遞網路存取。

萬維網

萬維網是檔案、圖片、多媒體和其他資源的全球集合,在邏輯上透過超連結互相連接,並使用統一資源標誌符標識,統一資源標誌符提供了一個全球命名標識系統,象徵性地標識服務、網頁伺服器、數據庫以及提供的檔案和資源。超文字傳輸協定(HTTP)是萬維網的主要存取協定,萬維網的服務使用HTTP在軟件系統之間進行通訊和資料傳輸[28]。

萬維網瀏覽器軟件,例如︰微軟的Internet Explorer╱Edge、Mozilla Firefox、Opera、蘋果公司的Safari和Google Chrome,能讓用戶透過嵌入檔案的超連結在網頁與另一網頁之間導覽,這些檔案包括圖形、音效、文字、影片、多媒體和互動式內容,相較於印刷媒體、書籍、百科全書和傳統圖書館,用戶更容易和即時存取大量多樣的資訊,萬維網對於互聯網的普及發揮了至關重要的作用[29]。

通訊

電子郵件是互聯網上重要的通訊服務。這項類似於郵寄信件或備忘錄的方式發送電子文字訊息的概念已早於互聯網的誕生之前[30][31]。圖片、檔案和其他資料以電子郵件附件的形式發送。電子郵件可以發送多個電子郵件地址。

檔案傳輸

檔案分享是互聯網傳輸大量數據的一個例子,透過上載至網站或檔案傳輸協定(FTP)伺服器上以供他人下載。除此之外,也可以置於共用位置或檔案伺服器供其他人使用。

互聯網安全

經過多年的發展,互聯網已經在社會的各個層面為全人類提供了便利。但是隨之而來的不全是正面的影響,並影響着人們的正常生活。

惡意軟件

惡意軟件是透過互聯網使用和散發的軟件,包括在人為協助下複製的電腦病毒,自我複製的電腦蠕蟲,阻斷服務攻擊軟件,勒索軟件,殭屍網絡以及蒐集用戶活動和鍵入資訊的間諜軟件,通常這些行為足以構成網絡犯罪。

監控

在美國,由美國國家安全域(NSA)為首自2007年起開始實施的最高機密等級電子監聽計劃,該計劃可監聽美國本土以外的用戶、或任何與國外通訊的美國公民。參與此計劃的前中情局(CIA)僱員斯諾登在2013年5月將檔案複製後前往香港並將此計劃公諸於世,然後於2013年6月6日,在英國《衛報》和美國《華盛頓郵報》公開[32]。

普及率

截至2020年6月,全球約有48億網民,互聯網普及率是62%。 [33] [34]

截至2011年,互聯網普及率最高的國家或城市為冰島(97.8%);第二至第五位分別是挪威(97.2%)、瑞典(92.9%),福克蘭群島(92.4%)及盧森堡(91.4%)。[35]

2006年時,經濟合作發展組織調查顯示截至2005年底,寬頻上網(Broadband)普及率的前五名分別為冰島(26.7%)、韓國(25.4%)、荷蘭(25.3%)、丹麥(25.0%),以及瑞士(23.1%)。而美國在所有工業化國家中排名第12。

根據中國互聯網絡信息中心在2019年2月發表的《第43次中國互聯網絡發展狀況統計報告》,截至2018年12月,中國的網民數量達8.29億人,為世界首位,互聯網普及率達到59.6%,高於世界平均水平,但仍遠落後於互聯網發達國家。[36]

註釋

- ↑ "IPTO – Information Processing Techniques Office" , The Living Internet, Bill Stewart (ed), January 2000.

- ↑ "Internet History – One Page Summary" , The Living Internet, Bill Stewart (ed), January 2000.

- ↑ "So, who really did invent the Internet?" , Ian Peter, The Internet History Project, 2004. Retrieved 27 June 2014.

- ↑ Hafner, Katie. Where Wizards Stay Up Late: The Origins Of The Internet. Simon & Schuster. 1998. ISBN 978-0-684-83267-8.

- ↑ Hauben, Ronda. From the ARPANET to the Internet. 2001 [2009-05-28].

- ↑ NORSAR and the Internet. NORSAR. [2020-01-05].

- ↑ "#3 1982: the ARPANET community grows" in 40 maps that explain the internet , Timothy B. Lee, Vox Conversations, 2 June 2014. Retrieved 27 June 2014.

- ↑ Kirstein, Peter T. Early experiences with the ARPANET and Internet in the UK. Department of Computer Science, Systems and Networks Research Group, University College London. [2016-04-13]; Cade Metz. How the Queen of England Beat Everyone to the Internet. Wired Magazine. 2012-12-25 [2014-06-27].

- ↑ Vinton (“Vint”) Gray Cerf. ACM. 2005-02-16 [2013-12-07].

- ↑ Robert (“Bob”) Elliot Kahn. ACM. 2005-02-16 [2013-12-07].

- ↑ NSFNET: A Partnership for High-Speed Networking, Final Report 1987–1995, Karen D. Frazer, Merit Network, Inc., 1995

- ↑ Ben Segal. A Short History of Internet Protocols at CERN. 1995 [2020-01-05].

- ↑ Réseaux IP Européens (RIPE)

- ↑ Internet History in Asia. 16th APAN Meetings/Advanced Network Conference in Busan. [2005-12-25].

- ↑ The History of NORDUnet (PDF). [2021-01-15].

- ↑ Clarke, Roger. Origins and Nature of the Internet in Australia. [2014-01-21].

- ↑ Zakon, Robert. Template:Cite IETF/refanchor. IETF. 1997-11: p. 8 [2020-12-02].

- ↑ Inc, InfoWorld Media Group. InfoWorld. InfoWorld Media Group, Inc. 1989-09-25 –透過Google Books.

- ↑ Ftp.cuhk.edu.hk

- ↑ Berners-Lee, Tim. The WorldWideWeb browser. World Wide Web Consortium. [2010-07-23].

- ↑ Berners-Lee, Tim. The Original HTTP as defined in 1991. W3C.org. [2020-01-05].

- ↑ The website of the world's first-ever web server. info.cern.ch. [2020-01-05].

- ↑ Tim Berners-Lee. Confirming The Exact Location Where the Web Was Invented. [2020-01-05].

- ↑ Harris, Susan R.; Gerich, Elise. Retiring the NSFNET Backbone Service: Chronicling the End of an Era. ConneXions. 1996-04, 10 (4) [2020-01-05].

- ↑ L Parziale. IBM Redbooks. 2006: pg3, 13.

|journal=被忽略 (幫助); 缺少或|title=為空 (幫助) - ↑ The Associated Press style guide will no longer capitalize 'internet'. The Verge. 2016-04-02 [2016-07-19].

- ↑ The AP Stylebook Will No Longer Capitalize Internet. What a Shame.. Slate. 2016-04-03 [2016-07-19].

- ↑ The Difference Between the Internet and the World Wide Web. Webopedia.com. QuinStreet Inc. 2010-06-24 [2014-05-01].

- ↑ Internet legal definition of Internet. West's Encyclopedia of American Law, edition 2. Free Online Law Dictionary. 2009-07-15 [2008-11-25].

- ↑ Ron Brown, Fax invades the mail market, New Scientist , Vol. 56, No. 817 (Oct., 26, 1972), pp. 218–21.

- ↑ Herbert P. Luckett, What's News: Electronic-mail delivery gets started, Popular Science , Vol. 202, No. 3 (March 1973); page 85

- ↑ Greenwald, Glenn; Ewen MacAskill. Edward Snowden: the whistleblower behind revelations of NSA surveillance. The Guardian (Hong Kong: Guardian Media Group). 2013-06-09 [2013-06-09].

- ↑ Internet Growth Stats 1995-2019. Internetworldstats.com. [2019-04-25].

- ↑ Internet Wotld Stats. Internetworldstats.com. [2019-04-25].

- ↑ TOP 50 COUNTRIES WITH THE HIGHEST INTERNET PENETRATION RATE. Internetworldstats.com. [2013-12-07].

- ↑ 中国互联网络发展状况统计报告 (PDF). 2019-02 [2019-04-25].

參考文獻

參見

外部連結

- (英文) The Internet Society

- (英文) World Wide Web Consortium (W3C)

- (英文) Asia Pacific Network Information Centre

- (英文) RFC 2235 - Hobbes' Internet Timeline

- (中文) W3C China中國萬維網聯盟

- (中文) 財團法人台灣網路資訊中心

- (中文) 中國互聯網絡信息中心